※ イメージ図(©photoAC)

労働災害に関する最新の統計データを、業種別・型別・起因物別の他、様ざまな観点からグラフにして掲示しています。

労働災害の発生状況を知ることは、労働安全衛生管理の前提となるものです。御社に必要な情報を社内の安全管理に活かせて頂ければと思います。

また、労働安全コンサルタント試験を受験する上でも、だいたいの傾向を覚えておくべきものです。試験までに記憶しておくようにしましょう。

グラフの無断流用はお断りします(※)。

※ 社内の労働安全衛生教育・安全大会等、公的機関が無償で行う研修会、労働災害防止団体法第8条の労働災害防止団体の行う研修会、又は、学校教育法第1条、第 124 条若しくは第 134 条による学校の授業で使用される場合は、当サイトからの引用であることを表示して頂ければ自由にお使いいただいて構いません。

また、WEB サイト、書籍等への転載は、当サイトからの引用であることの表示及び引用ページへリンクを張って(書籍の場合は QR コードの表示)頂ければ、自由に行って頂いて構いません。

その他の有償の研修会、講習会等での許可のないご使用はお断りいたします。また、いずれの場合についても、当サイト利用規約第5条の団体等の利用を禁止します。

- 労働災害発生件数の推移

- 死亡労働災害発生件数の推移

- 業種ごとの型別労働災害発生件数の推移

- 業種ごとの起因物別労働災害発生件数の推移

- 業種ごとの年齢階層別労働災害発生件数の推移

- 業種ごとの型別労働災害(死亡)発生件数の推移

- 災害の型・起因物ごとの労働災害発生件数の推移

- 業種ごとの度数率、強度率、年千人率等の推移

1 労働災害発生件数の推移

執筆日時:

最終改訂:

(1)労働災害の発生状況

労働災害発生件数の推移を示す(※)。死亡災害の発生件数は 2015 年以降は、1,000 件を下回り、その後も傾向としては漸減傾向を示している。一方、休業4日以上の災害は2009年に底を打ち、その後は増加傾向にある。2021 年からは4年連続で増加し、2024 年は過去 20 年間で最悪となった。

※ 厚生労働省の死亡労働災害統計は 1955 年(昭和 30 年)以降は、製造業、建設業及びその他の発生件数が公表されているが、それ以前は総件数のみが公表されている。

なお、2020 年以降の休業4日以上の死傷災害の赤線は、コロナウイルスへの罹患によるものを含めた場合のグラフである(※)。新型コロナウイルスに罹患したものを含むものを赤線、除いたものを緑線で表している。

※ なお、EXCELファイルで公表される詳細な統計については、2020 年と 2021 年は、新型コロナウイルスへの罹患によるものを含めたものと除いたものの双方が公表されているが、2022 年以降はコロナウイルスによるものを含まないもののみが公表されている。なお、2022年統計が公表された時点では、それまで(2020 年と 2021 年)の統計は、新型コロナウイルスに罹患したものを含むデータのみが公表されていたので、統計的な連続が失われていた。

後に、厚労省が 2020 年と 2021 年についても、コロナウイルスを含まないものを公表したので、本稿のグラフも統計の連続性を持たせるために新型コロナウイルスを含まないものに置き換えた。なお、死亡災害についても、2020年と2021年を含めて新型コロナウイルスに罹患したものを含まないものに置き換えている。

【コラム】労働災害に被災するリスクをどう評価するか

なお、新型コロナウイルスへの罹患による労働災害発生件数を業種別に表すと図のようになる(2024 年は公表されていない)。ほとんどが医療保健業と社会福祉施設であるが、他の業種においても広く発生していた。

先述したように、厚生労働省の労働災害統計は、当初、公式統計として 2020 年と 2021 年は新型コロナウイルス感染症への罹患によるものを含めていたが、2022 年以降は含めなくなった。これはあまりにも新型コロナウイルスへの罹患によるものが増加したためであろう。詳細は、「労働災害統計から新型コロナ感染症が除外された」を参照して頂きたい。

また、参考までに、労働災害以外の死亡者数を右図に示す。話題に上がりそうなものをピックアップして挙げている。統計は、人口動態統計に数値のあるものは人口動態統計を利用しているが、様々な統計データを利用しており単純に比較できるようなものではない(※)。あくまでも、参考に留めて欲しい。なお、自殺者数、交通事故死者数は警視庁の統計とは数値が異なっている。

※ 肺炎、インフルエンザ、自殺、他殺、交通事故、熱中症及び家庭内における不慮の事故は「人口動態統計」の年次確定数より。火災は「総務省報道発表資料」より。労働災害は「厚生労働省発表資料」より。水難は「警察庁生活安全局生活安全企画課公表資料より。食中毒は、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課の「食中毒発生状況の概要について」より。熊害は、2008年以降は環境省の「クマ類による人身被害について [速報値]」、2007年以前は「クマ類の出没対応マニュアル(改訂版)」より。

新型コロナは 2022 年までは内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策のサイトに死者数が公開されているので、各日の公表数の累計から算出した。また、2022 年以降は「人口動態統計」に死者数が公表されているので、その数値を用いた。このため、2022年については2通りの数値となっており、その前後で統計の連続性はない(人口動態統計の方が数値は多くなる)。

熱中症は、人口動態統計年次確定数の下巻表 1-1 の「T67 熱及び光線の作用」、「W92 人工の過度の高温への曝露」及び「X30 自然の過度の高温への曝露」の合計を用いた。

なお、本図でも、労働災害については、2020 年と 2021 年を含めて新型コロナウイルスへの罹患によるものを含んでいない。

また、最新年の数値には、一部、確定していない数値(概数)となっているものがある。

2020 年から 2022 年までインフルエンザが激減しているが、新型コロナへの感染対策がインフルエンザにも有効だった可能性がある。なお、肺炎も 2020 年以降漸減傾向がある。2014 年 10 月1日から、肺炎球菌ワクチンが高齢者を対象とした定期接種となったこともあろうが、感染対策への国民の関心の増大が良い影響をもたらした可能性もあろう。

(2)業種別労働災害発生状況

ア 業種別発生状況の全体像

次に、休業4日以上の労働災害発生件数の推移を、業種別にみてみよう(※)。次図によると、製造業と建設業では、2008年(平成20年)まで、ほぼ一貫して減少しているが、それ以降は減少傾向が鈍化している。

※ 冒頭にも記したように、本稿のグラフは 2020 年と 2021 年のデータを含めて原則として新型コロナウイルスへの罹患によるものを含んでいない。以下のグラフは原則として同様である。なお、型別の労働災害発生件数の推移に、新型コロナウイルスによるものを含めたグラフを参考に示したものがある。

※ 厚生労働省の詳細な業種区分別の労働災害統計は 1988 年(昭和 63 年)以降が WEB 上に公表されている。ただし、休業4日以上死傷災害のデータは、2011 年(平成 23 年)以前は労災保険給付データ及び労働者死傷病報告(労災非適)より作成され、2012 年以降は労働者死傷病報告が用いられている。

また、1999 年(平成 11 年)には業種区分も一部変更された。従って、その前後で単純に比較はできないが、あえてできるだけ長期の変動を示すため、変更の前後で同じ区分がある業種のうち主要なものを図示した。なお、これは以下の休業4日以上のすべてのグラフについて同じである。

ここで、「運輸業」については、1998 年(平成 10 年)以前は「運輸業」という区分があったのでそれを用いているが、1999 年(平成 11 年)以降は「運輸交通業」と「貨物取扱業」を合計したものである。

この2業種以外では 2000 年(平成 12 年)以降はむしろ増加に転じているが、これは高齢化に伴い転倒などの災害が増えていることによる。これについては後述する。

さて、厚生労働省の休業4日以上の労働災害統計は、1999 年(平成11年)以降は業種区分が詳細に分類されている。これをグラフ化したものが次図である(※)。

一方、右図は労働力調査(年平均)による、業種ごとの雇用者数の推移を示したものである。こちらも期間によって業種分類が変更されるが、本図は第 12・13 回改定日本標準産業分類が用いられている 2002 年(平成 14 年)以降について示してある。

2024 年の労働力調査による「雇用者数」は、全体を1とすると製造業0.165、建設業0.064であるが、労働災害の発生割合は製造業0.197、建設業0.102である。すなわち労働災害は減少したものの、これら2つの業種が他の業種に比較して安全になったとまではいえない(※)。

※ 労働力調査と労働災害統計では業種についての考え方が同じではない。また、統計的には「役員を除く雇用者」を用いるべきであるが、なぜか 2012 年以前のデータの産業別の分類が異なっていたり、2011 年のデータが公表されていなかったりするので「雇用者数」を用いている。従って、厳密なものではない。

また、保健衛生業の労働災害は、全体に占める割合は大きくはないが、この間の増加が著しい。増加の要因の一つは、雇用者数の増加にある。

労働災害統計の保健衛生業は、労働力調査では「医療、福祉」とほぼ同じである。労働力調査による「医療、福祉」の 2002 年から 2024 年の雇用者数の増加は 2.03 倍となっているが、同時期の労働災害の増加は 3.84 倍である。すなわち、雇用者数の伸びだけでは、労働災害増加の原因は説明できない。

参考までに、新型コロナウイルスへの罹患による労働災害を含むものを示す。2020 年と 2021 年については厚生労働省のコロナ罹患を含む災害発生件数の公表データを用い、2022 年及び 2023 年は各業種ごとのコロナ罹患による労働災害発生件数を各業種ごとの労働災害発生件数の公表値に加えてある(※)。

※ 2024 年は、業種別の新型コロナウイルスへの罹患による労働災害発生件数が公表されていないのでグラフ化できない。以下、同様である。

保健衛生業が2020年以降に急増していることが分かる。このようなデータも保健衛生業の新型コロナウイルスによる災害の実情を知るためには貴重なものである。2022 年以降の詳細な統計を厚労省が公表しなくなったのは残念というよりほかはない。

イ 安全課集計による業種別発生状況

厚生労働省の労働災害統計は、2006年(平成18年)以降は、上記に示した厚生労働省の公式な統計の他に、厚生労働省の安全衛生部安全課が独自に分類したものの2系統が公表されている。双方とも労働者死傷病報告に基づいているが、業種区分の分類方法が異なっている。

※ 安全課による業種区分は、本来は労働災害防止団体ごとの災害発生件数を表すためのものであり、労働災害防止団体の範囲に入らないものは「その他」としてまとめられていた。しかし、近年では「その他」を「第三次産業」と「農業、畜産・水産業」に分けている。行政として「第三次産業」を労働災害防止に重点をおくためである。

厚生労働省のそれまでの災害統計の業種区分には、「陸上貨物運送業」や「第三次産業」という区分は存在していない。「陸上貨物運送業」は厚労省によると「道路貨物運送事業と陸上貨物取扱業の合計値」であるとされている。

また、「第三次産業」は、厚生労働省の従来の災害統計業種区分の、「商業」「金融・広告」「保健衛生業」「接客・娯楽」「清掃・と畜」「警備業」の他に「その他」を合計している。この「その他」は、厚生労働省の公式統計の「その他」とは異なっている。

ただし、この「第三次産業」は安全課の統計独自の概念で、通常の第三次産業の範囲とは異なっている。まず、運送業(交通運輸事業、陸上貨物運送事業及び港湾運送業)が含まれていない。その一方で「清掃・と畜」が含まれている。清掃は第三次産業だが、と畜は第一次産業であるし、食肉加工としては第二次産業である。

コンサルタント試験では、安全課独自分類の統計について問われることもあるのでこちらも以下に示しておく。2012年に業種区分が変更され、大分類に「第三次産業」などが新たに加わっている。このため、積み上げ式の棒グラフではその前後がやや分かりにくくなるが、全体像が分かるようにあえて積み上げ式の棒グラフとした。

※ 安全課集計の統計は、2020 年と 2021 年には新型コロナウイルスによる罹患が含まれているが、2022 年以降は含まれていない。従って、統計の連続性がないことに留意するべきである。

安全課集計の「第三次産業」は、さらに細かく分類されているので、第三次産業の業種分類ごとの推移も示しておく。

2020 年と 2021 年の保健衛生業の増加は、後で示すように型別の「その他」が急増したためで、新型コロナ感染によるものである。

(3)事故の型別労働災害発生状況

事故の型別労働災害の推移を次図に示す。これを見れば分かるように、2008 年頃までの労働災害の減少に寄与してきたのは、「はさまれ巻き込まれ」「墜落・転落」「飛来・落下」「切れ・こすれ」の4つの型のみと言ってよいのである。分かりやすく言えば、基準やルールを作って厳しく守らせることで、ある程度減らせる災害が減っていたのである。

ここ10年程度は、高齢化によって「転倒」や「動作の反動・無理な動作」が増加しつつある。

なお、労働安全コンサルタント試験では、業種別の型別災害が問われるが、それについては後述する。

※ 事故の型及び起因物については、陸災防のサイトが参考になる。なぜか、厚生労働省のサイトには事故の型分類表と起因物分類表がアップされていない。

参考までに、新型コロナウイルスへの罹患による労働災害を含むものを示す。なお、2020年以降の「その他」の増加は、主に保健衛生業の「その他」の増加によるもので、新型コロナによる罹患がほとんどである。

(4)年齢階層別労働災害発生状況

年齢階層別の労働災害の推移を次図に示す。これを見れば分かるように、2001 年まで全ての年齢階層で労働災害は減少していたが、その後の 2008 年頃までは減少傾向が見られず、その後は60歳以上の災害が増加している。これを見れば、最近の労働災害の大きな課題が高齢化であると分かるであろう。

なお、10歳代の労働者の災害は、中・高卒の労働者が現場へ入った後の短期間の間に被災するケースの他、新聞配達などアルバイトの災害がかなり含まれている。

次に、休業4日以上死傷災害に占める50歳以上のものの割合と、60歳以上のものの割合を業種別に示す。これは、2020 年及び 2021 年についても新型コロナウイルスによるものを含んでいない。

1999年(平成11年)に50歳以上のものの割合は 41.9 %であったが、その後上昇を続け、2019年(令和元年)には50.0%を超えた。また、60歳以上のものの割合をみると、1999年から2004年まで14%台で推移していたが、2005年に15%を超え、その後は大きく増加して2018年には26%を超えている。

(5)事業場規模別労働災害発生状況

次に事業場規模別の労働災害の推移を次図に示す。なお、1998年より前は、統計の事業場規模区分が現在とは異なっているため、グラフ化はしなかった。

ここ10年程の状況を見ると、意外なことに9人以下の事業場の災害が減少しており、50~299人規模の事業場で災害が増加していることが分かる。

(6)起因物別労働災害発生状況

次に、あまり試験で問われることはないと思うが起因物別の労働災害の推移を示す。「仮説物・建築物・構築物等」が、かなりの割合を占めていることが分かるであろう。

一方で、建設機械や動力クレーンは、話題になることは多いが、実際にはかなり少ないのである。なお、「動力機械」と「材料」が大きく減少しているのは、製造業における安全対策の広まりによるものであろう。

参考までに、フォークリフト、建設機械等による労働災害発生状況を示しておく。2004年より前は小分類によるデータがないので2005年以降のみである。少ないと言っても、かなりの件数が発生していることも事実である。

(7)外国人労働者の労働災害

ア 外国人労働者の発生件数の推移

次に外国人労働者の災害統計を示す。最初に長期の推移を示す。これは厚労省が外国人労働者の災害統計を集計したデータをグラフ化したものである。

※ 厚労省の公表データをグラフ化したものである。厚生労働省によると死傷病報告を基にしているとされているので、外交官と日韓法的地位協定による協定永住者は含まれていないと考えられる。

これによると、2021年に急増し、2022年に急減しているが、これは、2021年まで新型コロナウイルスによる発生件数を含んでいたのが、2022年から含まなくなったために過ぎない。たんに、統計の取り方を変えたためであって、この前後で統計上の連続性はない

イ 年千人率の推移

また、「『外国人雇用状況』の届出状況」を基に外国人労働者の年千人率の概算を示したものが下図である。「『外国人雇用状況』の届出状況」による外国人労働者数は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第 28 条による届け出数をまとめたものであり、外交官や協定永住者の雇用者は除かれている。従って、この数値が労働災害発生件数の分母になると考えてよい。

※ 算定の方法が外国人労働者と国内全体で異なっているので、これをもってただちに外国人労働者と国内労働者の年千人率の比較するべきではない。また、外国人労働者の場合、労災隠し件数が大きいという指摘もある。

これによると外国人労働者の年千人率は国内全体と比較してそれほど大きくはないものの、新型コロナの影響なのか、2019 年以降 2021 年まで急増し、2022 年には急減したが 2023 年に再び増加している。

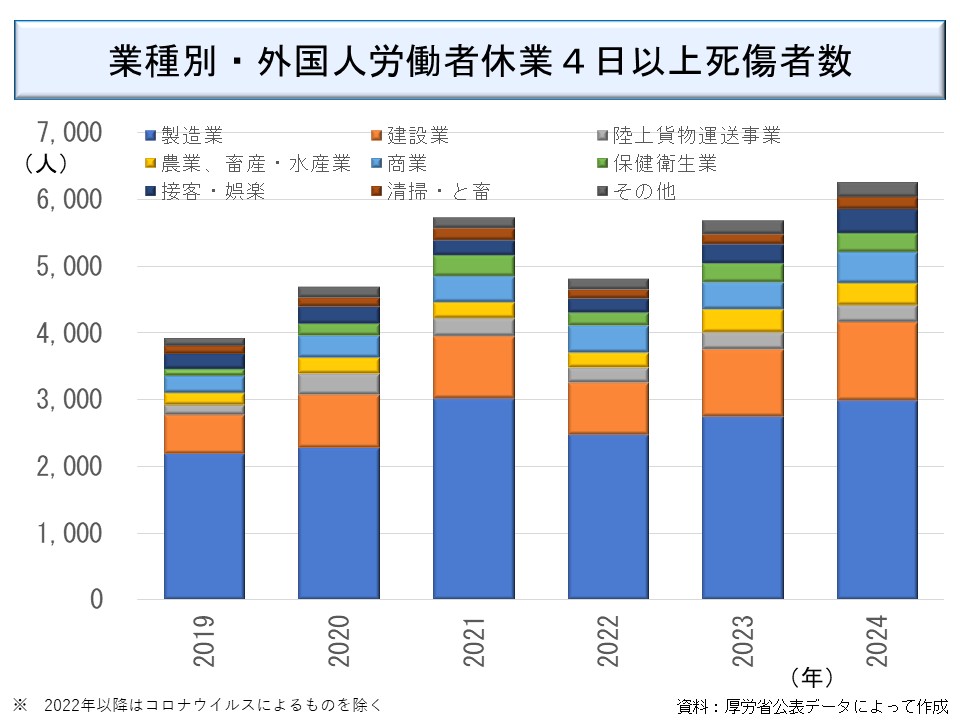

ウ 業種別発生状況

次に業種別の外国人労働者の災害発生件数を示す。2019年から労働者死傷病報告の様式が変更され、外国人の労働災害の詳細な統計が公表されるようになったものである。

これによると、製造業が圧倒的に多いことを示している。2021年の増加は、全業種において起きているが、保健衛生業は絶対数こそ少ないもののその増加率は極めて大きい。この増加は新型コロナウイルスによるものであろう。

なお、2022年以降は統計から新型コロナウイルスによるものが除かれている。それにもかかわらず2023年以降は保健衛生業が増加しているが、これは介護労働に外国人の導入が進んだためかもしれない。

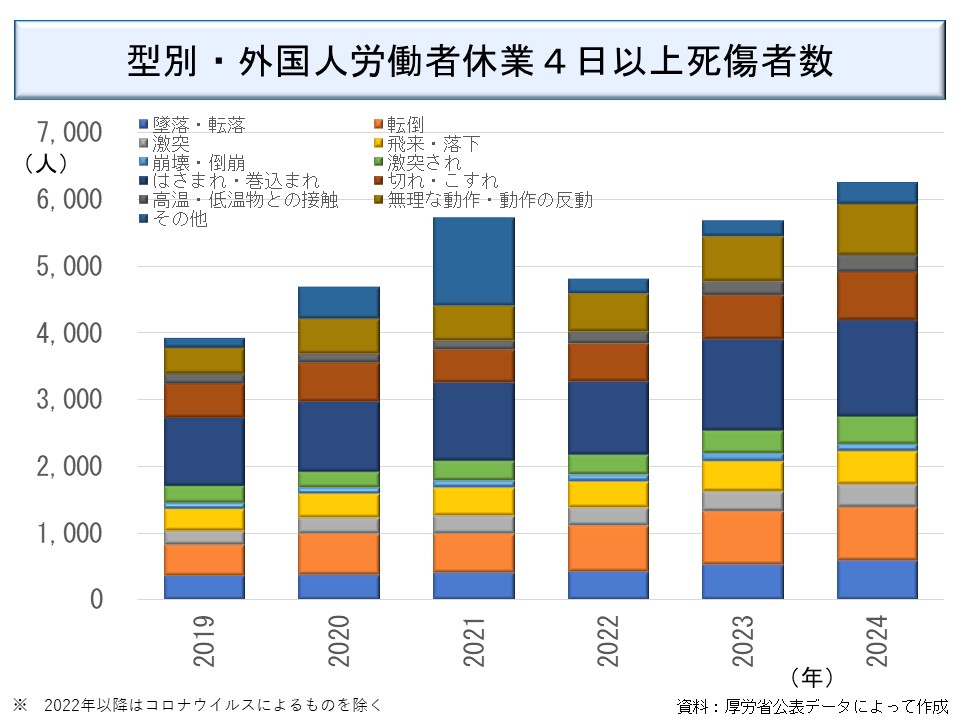

エ 事故の型別外国人労働災害の発生状況

次に事故の型別の推移を見てみよう。

2020年と2021年に「その他」が急増したのは、いうまでもなく新型コロナウイルスによるものであろう。2022年以降は統計から除かれている。「その他」を除けば、すべての型において、年々、増加がみられる。

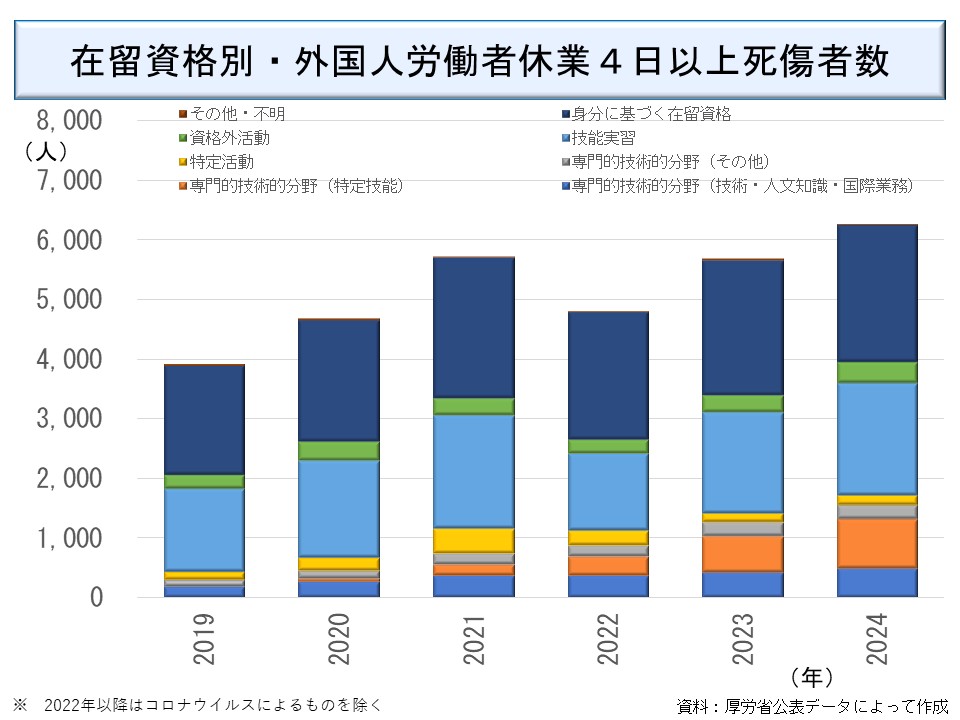

オ 在留資格別外国人労働災害の発生状況

次に在留資格別の推移を見てみよう。

身分に基づく在留資格(日本人の配偶者など)が最も多く、技能実習がこれに次いでいる。また、特定技能も増加しつつある。

カ 国籍別外国人労働災害の発生状況

最後に国籍別の発生件数を見てみよう。

ベトナムが相対的に多いが、中国、フィリピン、ブラジルなども多く発生している。