労働安全コンサルタント試験は、労働災害防止のための労働安全管理の能力を証明するための最もレベルの高い国家試験です。ここ、数年、受験者数は急増している状態です。

とはいえ、受験者数はそれほど多くはなく、他のメジャーな資格試験ほどには情報があふれているわけでもありません。

労働安全の分野でのキャリアアップを検討しておられる方のために、労働安全コンサルタントとは何か、その難易度はどの程度か、具体的な内容はどのようなものかなどを、私自身の受験体験を交えて紹介します。

内容の無断流用はお断りします。

2 労働安全衛生コンサルタント試験の概要等

(1)労働安全衛生コンサルタント試験の概要

ア 受験資格

この試験は、誰でも受けられるわけではなく受験資格がある。逆から言えば、それだけ専門性がある受験者が求められる試験だということであろうか。ただ、大きな流れとしては国家試験の受験資格は廃止される方向なので、将来どうなるかはなんともいえない。

受験資格は、国の指定を受けてこの試験を実施している(公財)安全衛生技術試験協会(略称:試験協会)のWEBサイト「労働安全コンサルタントの資格紹介・受験資格」を参照して頂きたい。

例えば理系の大卒者であれば安全の実務経験が5年以上、理系の高卒者なら7年以上が必要である。技術士、第1種電気主任技術者、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士及び1級建築士試験合格者は実務経験なしで受けられる。また、経歴や資格がなくとも安全管理者として 10 年以上職務経験があれば受験できる。

イ 試験の形式と合否基準

(ア)試験区分

この試験は、労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントに分かれており、さらにそれぞれがいくつかの試験区分に分かれている。労働安全コンサルタントは、「機械」、「電気」、「化学」、「土木」及び「建築」の5区分に分かれている。

(イ)試験の形式

試験は、一次試験である筆記試験と二次試験である口述試験からなっている。筆記試験は、私が受験した電気区分を例にとると、「産業安全一般」、「産業安全関係法令」及び「電気安全」の3科目であるが、3科目なのはすべての試験区分で同じである。

このうち産業安全一般と産業安全関係法令の2科目は、5肢択一形式の問題で、産業安全一般は 30 題、産業安全関係法令は 15 題が出題される。なお、この2科目は、安全の5つの試験区分で共通の問題となっている。

もうひとつの「電気安全」の科目は記述式で、電気区分に独自の試験問題となっている。これは、他の区分についても同様である。

(ウ)科目免除

この試験は、受験資格によって、特定の科目について免除を受けられるケースがかなりある。

とりわけ、技術士試験合格者、第1種電気主任技術者、1級土木施工管理技士等は、それぞれの記述式の試験が免除されるのである。このため、安全コンサルタント試験の受験者で、技術士の方はかなりの割合を占めるようだ。

他にも免除されるケースは多いので、試験協会のWEBサイト「労働安全コンサルタントの資格紹介・受験資格」を参照して頂きたい。

(エ)合格基準

筆記試験の合否基準は、総点数の「おおむね 60 %以上」となっている。すなわち、合格するためにはそれぞれの科目の正答率の平均がおおむね6割以上でなければならない。

ただし、足切があり、筆記試験の科目の一つでも 40 %未満なら不合格になる。この基準は免除科目があっても変わらない。

ところで、技術士の受験生の場合、記述式の科目(電気区分でああれば電気安全)が免除となるためか、60 %をどのように理解するかについてよく議論になる。これについて試験協会に確認したところ、記述式が免除の場合の合否基準は産業安全一般の 30 題と産業安全関係法令の 15 題の合計の 45 題のおおむね6割(27 題)とのことであった。また、記述式(電気安全など)が免除にならない場合は、その配点は産業安全一般と同じとのことであった。

| 科目 | 出題数 | 配点(重み) |

|---|---|---|

| 産業安全関係法令 | 15題 | 150点 |

| 産業安全一般 | 30題 | 300点 |

| 記述式 | - | 300点 |

ところで、「おおむね」とされているところがやや気になるかもしれない。これは、おそらく、極端に合格率が変動した年度に合否ラインを調整するためにこのような表現をしているのだと思う。

なお、口述試験は、4ランクに分けて上位2ランクを合格としているが、質問のうちどれだけ回答できればどのランクにするという基準が公開されていないので、あまり気にしても仕方がない。

ウ 最近の合格率

(ア)筆記試験の合格率

最近の労働安全コンサルタント試験の筆記試験の受験者数の推移をみると、次表に示すように受験者数は増減はあるものの、トレンドとしては増加傾向があることが分かる。

※ 試験協会の「安全衛生技術試験協会事業報告書」(各年度版)のデータから作成した。(以下同じ。)

一方、合格率は最近10年間では 2015 年度と 2021 年度は大きく上昇したものの、他の年度はそれほど変動しておらず、ほぼ 20~30 %の範囲内に収まっている。

とは言え、合格率が上昇した 2015 年度と 2021 年度を除外してさえ、2023 年度の 17.3 %から 2019 年度の 30.1 まで、10 ポイント以上変動している。合格率を合否基準で調整することは、あまりしていないのかもしれない。

| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 筆記 | 受験者数 | 794 | 729 | 782 | 888 | 1,080 | 1,265 | 1,331 |

| 合格率(%) | 34.4 | 19.9 | 25.8 | 43.4 | 28.8 | 23.8 | 21.8 | |

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 筆記 | 受験者数 | 1,298 | 1,116 | 1,290 | 1,236 | 1,372 | 1,503 |

| 合格率(%) | 30.1 | 28.3 | 40.1 | 29.9 | 17.3 | 17.6 | |

(イ)口述試験の合格率

一方、口述試験の合格率は右図及び次表に示すようにかなり高い。ここ数年は 80 %程度である。かつては 90 %程度だった時期もあり、受験区分によっては 100 %の年度もある。ただ、化学と電気は受験者数が十数名であり、かなり変動するのも受験者が少ないためである。

なお、2013 年度の合格率が高くなっているのは筆記試験が難しかったためで、2015 年度の合格率がやや低いのは筆記試験の試験問題が易しかったためかもしれない。

| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 口述 | 受験者数 | 274 | 145 | 201 | 385 | 310 | 289 | 299 |

| 合格率(%) | 85.8 | 91.0 | 74.6 | 70.8 | 71.6 | 79.9 | 78.5 | |

| 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 口述 | 受験者数 | 388 | 325 | 511 | 369 | 238 | 263 |

| 合格率(%) | 82.0 | 78.8 | 81.0 | 79.1 | 80.8 | 84.0 | |

※ 以下、すべての表において口述試験の受験者は、筆記試験の合格者である受験者と筆記試験の全免除者の受験者(口述試験申請者)の合計である。

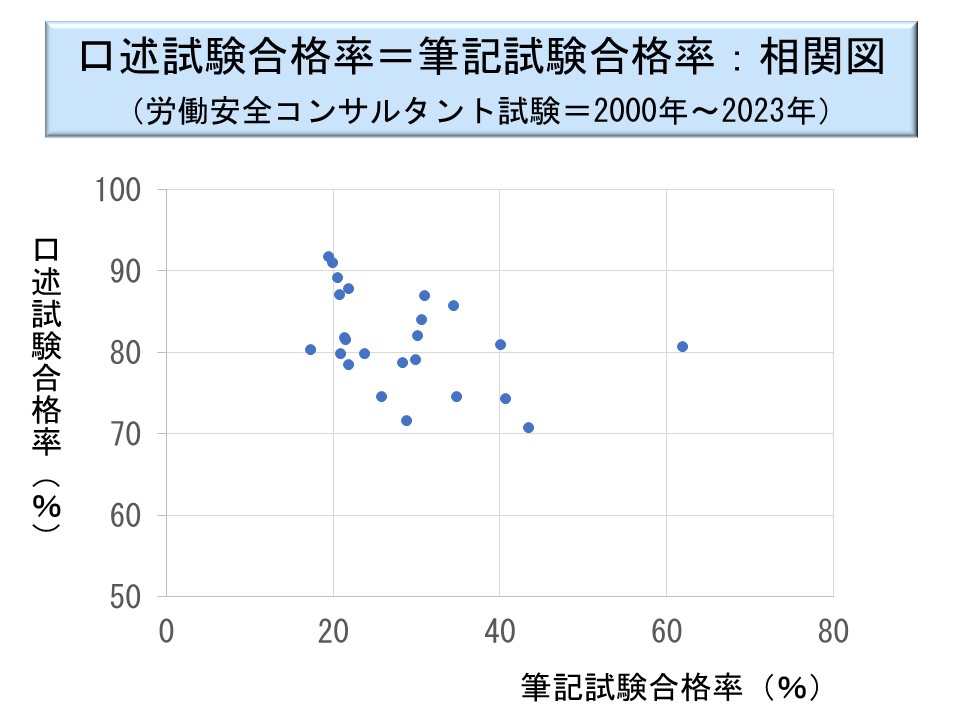

(ウ)筆記試験と口述試験の合格率の相関

筆記試験と口述試験の合格率の相関を見ると、確かに筆記試験の合格率が高い年度は、口述試験の合格率が低くなる傾向はあるようだ。とはいえ、筆記試験の合格率が最も高い年度と最も低い年度からそれぞれ3年分の数値を除いてしまえば、相関はないといってよい。

また、筆記試験の合格率が高い年度と低い年度それぞれ3年についても、偶然なのか、それとも試験官が意図的(又は無意識のうちに)に調整したものか、あるいはこの6年では筆記試験の合格率の高低は筆記試験の難易度に依存したためで、筆記試験合格者のレベルに現実に負の相関があるためかは分からない。

総合的に考えて、筆記試験の合格率は基本的に口述試験の合格率に影響を与えないと考えても良いのではないかと思う。

(エ)試験区分ごとの合格率

なお、最近2年間の区分ごとの合格率は以下のようになっている。すでに、グラフで示しているように、年度によって変動はあるものの試験の区分によって合格率に大きな差があるわけではない。

| 機械 | 電気 | 化学 | 土木 | 建築 | 合計 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2024年 | 受験者数 | 138 | 83 | 58 | 970 | 254 | 1,503 |

| 合格者数 | 20 | 22 | 17 | 152 | 53 | 264 | |

| 合格率(%) | 14.5 | 26.5 | 29.3 | 15.7 | 20.9 | 17.6 | |

| 2023年 | 受験者数 | 102 | 86 | 55 | 842 | 287 | 1,372 |

| 合格者数 | 21 | 24 | 12 | 138 | 43 | 238 | |

| 合格率(%) | 20.6 | 27.9 | 21.8 | 16.4 | 15.0 | 17.3 | |

口述試験も同様であり、試験区分によって合格率が大きく偏っているというようなことはない。

| 機械 | 電気 | 化学 | 土木 | 建築 | 合計 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2024年 | 受験者数 | 20 | 22 | 17 | 152 | 52 | 263 |

| 合格者数 | 15 | 20 | 17 | 125 | 44 | 221 | |

| 合格率(%) | 75.0 | 90.9 | 100.0 | 82.2 | 84.6 | 84.0 | |

| 2023年 | 受験者数 | 22 | 24 | 12 | 137 | 43 | 238 |

| 合格者数 | 16 | 19 | 11 | 104 | 41 | 191 | |

| 合格率(%) | 72.7 | 79.2 | 91.7 | 75.9 | 95.3 | 80.3 | |

次に試験区分ごとの受験者と合格者の推移をグラフにまとめたものを次に示す。これで分かるように、労働安全コンサルタント試験の合否への影響は、口述試験よりも筆記試験の方が圧倒的に高いのである。

なお、すべての試験区分で筆記試験合格者と口述試験受験者の数はほぼ一致しているが、わずかに口述試験受験者の方が多い年度があるのは、かつては筆記試験全科目免除者がいたためである。

それぞれの図をクリックすると拡大します

エ 試験の性格(実務家の試験であること)

この試験の性格として、いずれの国家試験でも同様ではあるが、実務家としての資格付与試験だということが挙げられる。

私が受けたときも、筆記試験でも口述試験でも、現場に直結した問題が出されていた。その意味で、現場の経験がないと合格するにはかなりの努力を要するかもしれない。