※ イメージ図(©photoAC)

労働災害の多くは、職場の側の不安全状態、労働者の側の不安全行為などが総合的に作用して発生します。

労働災害による損害賠償を求めて、労働者が訴訟で争った場合、労働者の不安全行為は損害賠償訴訟にどのような影響を与えるでしょうか。

もちろん、労働者の側に不安全行為(過失)があったからといって、損害賠償そのものが認められないというケースはほとんどありません。

本稿では、過去の判例を例に挙げながら、裁判所が「労働者の過失」をどのように評価して、損害賠償額に反映(減額)させているかを解説します。

- 1 はじめに

- (1)損害賠償の請求には、原則として相手側に過失が必要

- (2)民事訴訟で労働者の過失はどのように評価されるか

- (3)法律的な意味の過失とは何か

- 2 具体的な判例から

- (1)東京地判 1971 年(昭和46年)3月 27 日

- (2)横浜地判 1977 年(昭和 52 年)2月 28 日

- (3)横浜地判 1982 年(昭和 57 年)3月 16 日

- (4)津地判 1987 年(昭和 62 年)4月 30 日

- (5)東京地判1981 年(昭和 56 年)3月2日

- 3 最後に

- (1)不安全行為の事業者側の問題

- (2)不安全行為をなくすために何をするべきか

1 はじめに

執筆日時:

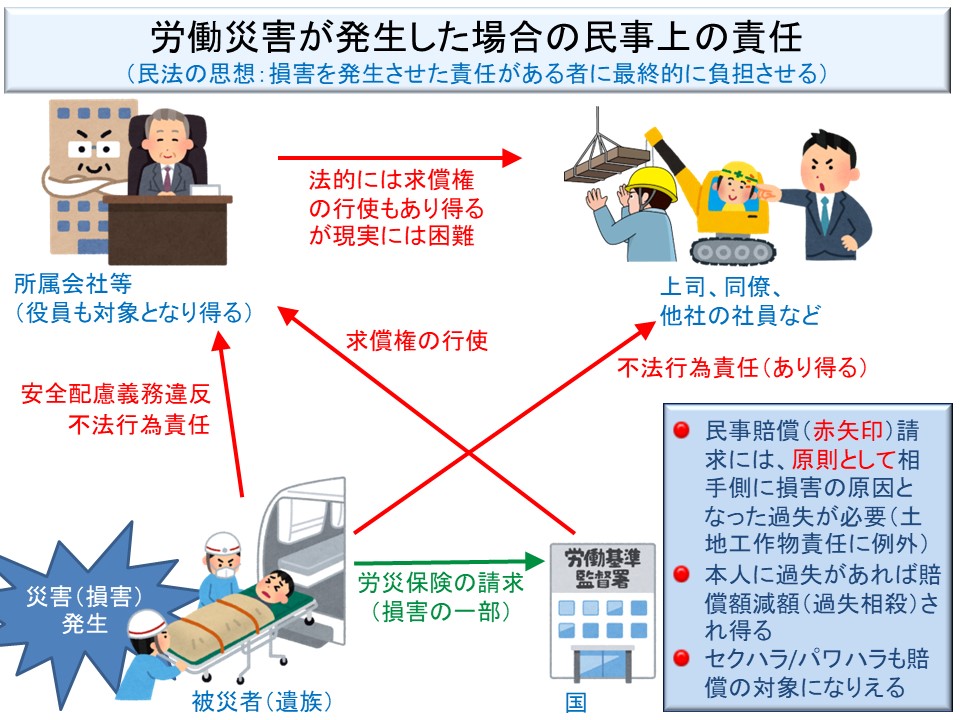

(1)損害賠償の請求には、原則として相手側に過失が必要

社会生活を営んでいれば、誰かに損害を与えたり、被害を受けたりすることは避けられない。しかし、被害を受けた側が、加害者側に損害を賠償させようとして、私的な実力を行使すると社会の秩序が乱れてしまう。

そこで、中世の封建社会においてさえ、民間の争いごとは、封建領主が任命した判官が訴えを聞いて裁いていた。とはいえ、かなり恣意的になることは避けられなかった。

※ イメージ図(ルーブル美術館にて)

フランス革命に代表される市民革命によって、新興のブルジョアジーが権力を握ると、彼らは新しい裁判制度を取り入れた。とはいえ、いつの世でも、国家の体制は権力者の都合の良い制度になることは避けられない。

権力を握った近代的ブルジョアジーは、工場や鉱山などの運営を行っており、事業を遂行する上で他者に大きな損害を与える可能性があった。そこで、多額の賠償の危険から逃れるため、他者に損害を与えても過失がなければ損害賠償をする必要はないという原則を取り入れたのである。

これは「過失責任の原則」と呼ばれ、その後の、近代国家の損害賠償に関する基本原則となった。「過失責任の原則」は、近代私法の3原則(※)の一つに位置づけられることがある。

※ 通常、近代私法の3原則とは、「権利能力平等の原則」、「私的自治の原則」及び「所有権絶対の原則」の3つである。しかし、識者によっては「権利能力平等の原則」を「過失責任の原則」としたり、「私的自治の原則」を「契約自由の原則」とする場合がある。

また、市民革命は封建領主の恣意的な裁判制度を廃し、裁判所を国会の作る法律に拘束される機関にしたのである(※)。

※ 現実には、労働災害については、新しい裁判制度は、労働者に、よりよい結果をもたらすことはなかった。労働者は裁判を行う資力に欠け、経営者の過失を証明することも困難だった。裁判制度で、被災労働者が救済されることはあり得なかったのである。災害が起きても責任を追及されることのないブルジョワジーは、労働安全衛生の水準をきわめて劣悪なレベルに落とした。

国家としても、このような状態は是正する必要があり、安全衛生に関する法律を定めるとともに、労災補償制度を構築しようとした。しかし、それらは形だけのものとなることが多く、現実に効果を表すのは第二次世界大戦の後のことである。

この、過失責任の原則は、現代の日本の民法にも取り入れられている。労働災害に遭った労働者が、賠償を拒否する事業者から損害賠償を受けるためには、原則として事業者に過失がなければならず、また個別紛争処理や訴訟によらなければならない。

なお、相手側に過失があれば、事業者のみならず、元請け企業、元請け労働者、同僚労働者なども訴えることは可能である。

(2)民事訴訟で労働者の過失はどのように評価されるか

不幸にして職場で労働災害が発生した場合、企業側がその処理を誤り、労働者が民事損害賠償の請求訴訟を起こすケースが増えている。

民事損害賠償請求訴訟とは、一言でいえば、発生した損害の金額を算定し、そのうちどれだけの部分を被告(会社)に負担させることが社会正義にかなうかを判断する作業である。

損害額を決める作業には、実際に発生した損害のうちどれだけの部分を賠償の対象に含めるのかの判断や、原告側の精神的な損害を金銭(慰謝料)に換算することも含まれる。

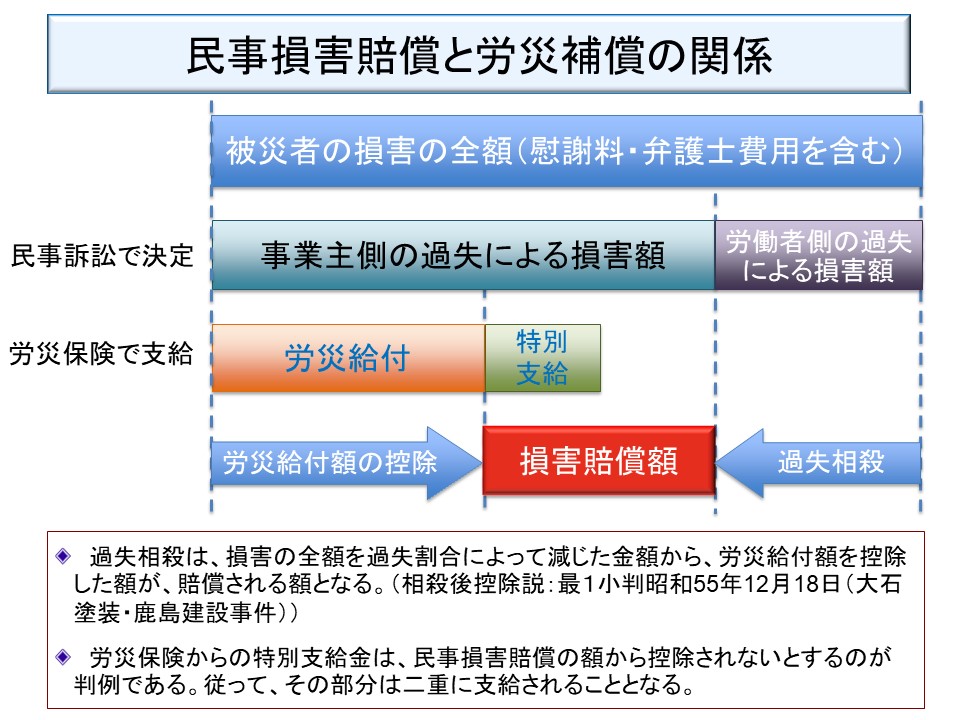

そして、確定した損害の金額のうち、すでに労働者が受け取った利益を控除し、残りの金額を会社側の責任(過失)と労働者の側の責任(過失)の割合によって、事業者の側の負担の額を決めるのである。

ここで、損害の額は、ある程度、客観的に定められるが、事業者と労働者の負担割合は、事業者の側の「悪質さ」によって変わることがあり得る。

なお、損害賠償請求の法的な根拠を、民法第415条(安全配慮義務違反=債務不履行責任)に求める場合と、同法第709条、第715条等の不法行為責任に求める場合がある(※)。

※ どちらで請求するかは原告側が決めることである。ただし、損害賠償の請求の相手側との間に、雇用契約などの契約関係がなければ、不法行為責任を追及するしかない。

そして、原告側に過失がある場合、安全配慮義務の不行使で訴える場合は裁判所は過失相殺をしなければならないが、不法行為で訴える場合は過失相殺をしないことも可能である。

(3)法律的な意味の過失とは何か

過失とは、一般的な用語では「うっかりして」とか「ぼんやりして」とかいう意味である。法律的な意味での過失とは、判例がほぼ一貫して採用する「新過失論」によれば、次の2つの義務を果たさなかったことである。

【新過失論】

- 結果(労働災害)の発生を予見しなかったこと(結果予見義務違反)

- 予見した結果を回避しなかったこと(結果回避義務違反)

すなわち、過失があるといえるためには、結果が予見できること(予見可能性)と、結果を回避できること(結果回避可能性)の2点が前提となる。

しかし、交通事故などは別にして、ほとんどの労働災害は、結果の発生が予見できれば結果の回避は可能であろう。そして、結果(労働災害発生)の予見が可能かどうかは、問題となった危険性・有害性が災害の当時に分かるかどうかによるといえる

従って、事業者側に以下のような事情があって災害が発生している場合には、過失があったとされる可能性が高い。

- 労働安全衛生法等関係法令や通達を遵守しなかった。

- リスクアセスメントを行えばリスクが判明し得たにもかかわらず、それを行わず、又は不適切に行った。

- 公開された危険有害性情報(機械のマニュアル、化学物質のSDS等)を活用せず、又は誤読・誤解した。

2 具体的な判例から

(1)東京地判 1971 年(昭和46年)3月 27 日

ア 災害の経緯

最初に、労働者側の不安全行為の程度が大きな災害として、東京地判 1971 年3月 27 日(※)を取り上げよう。

※ 本稿で以下に紹介する判例は、やや古い資料だが、(社)川越地区労働基準協会「安全配慮義務違反と企業の損害賠償責任」の CD-ROM を参照している。なお、(社)川越地区労働基準協会は現在は一般社団法人であり、この CD-ROM は絶版になっているようである。

この裁判の経緯は、裁判所が認定したところによると、次のようなものであった。

なお、判決文は関係者の氏名はすべて実名で記載されているが、公開されるときは原告(労災事件では労働者又は遺族等)はX、被告(労災事件では会社など)はYで置き換える慣習がある。本稿でもその例によっている。

【東京地裁が認定した災害の事実関係】

- Yは、昭和39年9月末頃、甲工場にウェーブロック製造機を設置し、同年10月10日頃から操業を開始した。当時Yの従業員でウェーブロックの製造に従事していたのはA製造部長、B業務部長、C、D、E及びXの6名であったが、B部長は同月末に本社勤務となり、C、D、EはいずれもXと相前後して入社した者で、本件ウェーブロック製造機の操作に不慣れであって、A部長の指導監督下に作業を行っていた。

- 2枚のビニールフィルムの間に空気が滞留したり、接着むらが生ずることがあり、この空気の滞留を放置すると風船状に膨れ、以後の製品は全てシワなどが出来て傷物となるので、これが生じた場合には早急に排除する必要があった。

- 本件事故当時、前記従業員らは持ち場を定められ、原告は、本件ウェーブロック製造機のスイッチの操作やホーミングロールの作動状況、二つのロール間を進行中のビニールフィルムの状態を監視すること等であったが、随時相互に他の者の仕事も手伝っていた。

- Xは、昭和39年12月10日、午後4時50分頃、右手下膊部をカレンダーロールに巻き込まれ、圧傷した。

これだけから判断すると、単純な「はさまれ巻き込まれ災害」である。問題は、なぜ機械に手首を挟まれたかである。

イ 会社側の過失(安全配慮義務違反)

この事件では、判例は次のように会社側の過失=安全配慮義務違反を次にように認定した。

【東京地裁が認定した労働者の不安全行為】

- 本件ホーミングロールとカレンダーロールの間隔は約6,70㎝でカレンダーロールの床からの高さは約1mであり、従業員らは本件ウェーブロック製造機の作動中に、ホーミングロールとカレンダーロールの間に入り込んで機械やビニールフィルムの状態などを調べたり、両ロール間を通り抜けたりすることがあり、その際に手指や腕などをカレンダーロールに巻き込まれる可能性があり、そのことは予見不可能というものではなかった。

- 本件事故当時、上記危険を防止するための安全装置が施されておらず、Xは監視作業中、ビニールフィルムの間に空気の滞留が生じ始めたのを認めたので、これを除去するため、ホーミングロールとカレンダーロールの間に入り込み、中腰の姿勢で、その空気滞留部分を右手指で下から突き破ろうとした際、右手下膊部をカレンダーロールに巻き込まれた。

- Yは、本件事故後カレンダーロールの前に角材を一本設置したが、その後は本件のような事故は発生しておらず、したがって、本件事故当時、これがあれば本件事故は容易に防止できた筈であることが認められる。

- Yは、当然本件のような事故を防止するため、必要な何らかの安全装置を施すべき義務があるところ、この義務を怠り、漫然と本件ウェーブロック製造機を稼働させた過失により、本件事故を惹起するに至った。

判決文は、「従業員らは本件ウェーブロック製造機の作動中に、ホーミングロールとカレンダーロールの間に入り込んで機械やビニールフィルムの状態などを調べたり、両ロール間を通り抜けたりすることが」あったとしている。

そのため、労働者がはさまれ巻き込まれ事故に遭う可能性は、事業者が予見できたはずだというのである。だが、労働者は、なぜ、そのようなことをしたのだろうか。そもそも、そのような必要があったのだろうか。

ウ 労働者の不安全行為

判決文では、この災害で労働者が機械の中に入り込んだことを「不安全行為」であるとしている。判決文によると、不安全行為の内容は次のようなものであったたという。

【東京地裁が認定した労働者の不安全行為】

- 前記のようにホーミングロールとカレンダーロールの中間において、進行中のビニールフィルムに空気の滞留が生じた場合、これを排除するには、カレンダーロールの横に取り付けられたハンドルを開き、空気の滞留部分を通過させた後、再びこれを閉じれば足りるのであって、この操作は極めて容易で全く危険を伴わないものである。

- X以外の従業員は、カレンダーロールの開閉方法によって空気の滞留を処理しており、(中略)仮に手指で突き破るにしても、下から行うよりは上から行う方が容易で安全であり、X自身も本件事故の以前に空気の滞留部分を手指で突き破った際にはビニールフィルムの上から行っており、下から行ったのは本件事故のときが初めてであり、Xは、かつて製紙工場においてロール機を取り扱った経験があることから、本件カレンダーロールの危険性を知っていたのに、敢えて下から突き破ろうとしたものであって、しかもその際、自己の不注意でその右手下膊部カレンダーロールに巻き込まれたものであることが認められる。

- そうだとすると、原告の過失は決して軽いものではなく、これを本件事故による損害賠償の額を算定するにつき斟酌すれば、当該賠償額は、前記損害額437万0597円のうち220万円とするのが相当である。

すなわち、機械の中に入り込む必要はなかったというのである。他に安全に作業を行う方法があったのである。しかも、被災者はその経験から、自らの行為が危険であることを認識できたと考えられるのである。にもかかわらず敢えてそれを行っているのであるから、被災者にも非難されるべき点はあったのである。

そのため、裁判所は 50 %近い過失相殺をしている。しかし、逆からいえば事業者にも 50 %以上の過失があるとしたのである。このことは、労働者は敢えて危険な行為をすることもあるのだから、そこまで考えて安全対策を実施する必要があるということであろう。

このような労働者にかなりの非難されるべき点がある事件でさえ、不安全行為は、決して労働者だけの責任とはされないのである。

(2)横浜地判 1977 年(昭和 52 年)2月 28 日

ア 災害の経緯

次に、事業者が労働者に対して不安全行為をさせた例として、横浜地判 1977 年2月 28 日を取り上げる。この事件の概要は、判決文によれば次のようなものである。

【調速機の壊れたグラインダを使用させた】

- Xは、昭和47年8月3日の夜、9時30分から翌朝7時15分までの深夜勤務において、カムシャフトのバリ取り作業に就労しようとしたところ、日頃自分が使用していたエアグラインダーが故障していることに気付き、M組長にその旨報告したところ、M組長は、本件エアグラインダーを箱の中から取り出して使用するよう指示した。

- M組長は同年7月28日に本件エアグラインダーの回転数を測定したところ、調速機が故障していて使用停止基準として被告会社が定めた毎分8000回を超え、毎分8400回転することを認めたので、これを修理に出す予定にしていたものであるが、当時、同作業場備付けのエアグラインダーの多くを修理に出していたので、予備のエアグラインダーが全くなかったことから、止むなく調速機が故障していることを知りながら、Xに対して、それが故障エアグラインダーであることを告げないで、使用することを命じた。

- 同型のエアグラインダーは個々のグラインダー毎に回転速度がまちまちで一定しない上、回転速度を示すメーターなど回転速度を知ることができる装置が付いていない。

そもそもこの型のエアグラインダーは、回転速度が一定しないにもかかわらず、調速機(回転速度を調整する装置である。通常はガバナ。と呼ばれる。)の故障したエアグラインダを労働者に使わせているのである。

【砥石の直径が規定外であり、またXは無資格で交換した。】

- Xが本件エアグラインダーを箱から取り出してみると、直径 205mm の平型ポリノイドといしが取り付けてあった。

- Xは、カムシャフトのバリ取り作業は当日が初めての経験であって、カムシャフトのバリ取りには直径 100 ないし 150mm のといしを使用すべきであり、205mm のといしを使用してはならないということを知らなかったので、直径 205mm のといしを着装したまま作業にはいった。

- そして、翌日の8月4日午前1時 45 分頃になって、取り付けてあったといしが摩滅して取替える必要が生じた。

- Xは、「といしの取替え及び試運転」については法規による有資格者でなければできないことを知っていたが、被告会社では、法規による資格の有無にかかわらず、作業員が勝手にといしの取替えを行うのが慣例となっており、同日一緒に働いていたAやBも法規による資格がないのに勝手にといしの取替えをやっていたので、Xも直径 205mm のといしの取替え着装をして作業を続行していた。

※ ここにいう「カムシャフトのバリ取りには直径 100 ないし 150mm のといしを使用すべきであり、205mm のといしを使用してはならない」とあるのは、社内規定であろうか。ただし、研削といしは安衛則第 119 条により、最高使用周速度をこえて使用してはならない。そのため、定格より直径の大きなといしを取り付けると、週速度が制限を超えて安衛法違反となるおそれがある。

なお、「「といしの取替え及び試運転」については法規による有資格者でなければできない」とされているのは、裁判所が特別教育を「資格」と誤解したものであろう(安衛則第 36 条第一号参照)。

ここで、Xは「といしの取替え及び試運転」の特別教育を受講していないにもかかわらず、取替えの作業を行っている。しかし、これは会社が容認していたものであり、会社がXを批判するのは筋違いである。

また、直径の大きなといしをそのまま使用しているが、そもそも上司が直径の大きなといしが取り付けられたものを使用させているのである。Xがそれが違反になることを知らなかったというのは、おそらく雇入れ時の教育をしていなかったか、不適切な教育が行われた可能性があろう。

【直接の災害の原因と会社(Y)の過失】

- 同日午前6時 20 分頃、被告会社は本件エアグラインダーの定格空気圧は6 kg /平方 cm であるのに、それまでの空気圧が約 5.2 kg /平方 cm であったのを急激に約 6.75 kg/平方 cm に上昇させて送気し、それにより定格空気圧を超えたため、本件エアグラインダーは調速機の故障により最高使用周速度毎分 4800 mを大幅に超える毎分 5995 mで回転し、そのため着装といしが破損し、Xはその事故により労働能力を 100 パーセント喪失し、終生看護を必要とする後遺障害を持つ身体となったものである。

- エアグラインダーの着装といしは、最高使用周速度を超えて回転するときは、無負荷(空回転)、有負荷(加工材を研削している状態)を問わず、容易に破壊する危険があるので、事業者は作業者に対して、最高使用周速度を超えて回転する故障エアグラインダーの使用を禁止し、またエアグラインダーが故障しても、異常に回転数が上昇しないように送気空気圧を当該エアグラインダーの定格空気圧以下に維持する債務があるものというべきである。

- ところが、上記認定事実によると、債務者たる被告会社はこの債務を履行しなかったため本件事故を惹起したのであるから、Xらはこれによって被った損害の賠償を請求できることになる。

そして、Yはエアグラインダに供給する空気圧を、何らかの理由で上昇させたのである。意図的なのか誤操作なのかは、明確ではないが、これが直接の原因となって災害が発生した。

イ 労働者の不安全行為

横浜地裁は、この事件では労働者の過失による賠償額の減額(過失相殺)を認めなかった。

【会社の主張とそれを認めない理由】

- Yは、Xが調速機による回転速度の調節を怠った過失があると主張する。(しかし問題となった装置には)回転速度を示すメーターなど回転速度を知ることができる装置が付いていない。そのため、作業者が最高使用周速度を超えているかどうか判定することは困難であり、ただ、当該エアグラインダーを使い慣れた経験の深い者が、その振動、圧縮空気の放出音などの感覚によって回転速度を推定できるに止まるのである。(そして、)M組長はXに本件エアグラインダーが故障している旨告げないでその使用を命じたのであるから、Xに過失があったとは到底考えられない。

- さらに、Yは、Xが無断で、しかも禁止されている直径 205mm のといしを取替えた過失があると主張するが、前述のとおり、当該作業場所には、といしを取替える法規による資格者はおらず、作業員が資格の有無にかかわらず勝手にといしの取替えを行う慣例があったこと、Xは当時、直径 205mm といしを使用してはならないということを知らされていなかったのであるから、この主張も採用できない。

当然の結論であろう。この場合、労働者が不安全な行為をとったことは事実であるが、それは会社側に責任があることなのである。自ら、特別教育を行わずに労働者を批判したり、必要な教育を行わなかったにもかかわらず労働者が不安全な行為をとったと批判したりすることは、筋違いというよりほかはない。

(3)横浜地判 1982 年(昭和 57 年)3月 16 日

ア 災害の経緯

次に、横浜地判 1982 年(昭和 57 年)3月 16 日を取り上げる。これは、下請企業の労働者から元請企業が訴えられた例であるが、本稿ではその問題については省略しよう。

判決文によれば、災害の経緯は次のようなものである。

【横浜地裁が認定した災害の事実関係】

- 訴外A社は、昭和 46 年9月頃から、Y社横浜車両工場で、Y社が製造している甲車両車内の内装工事を請負っていたもので、Xは、昭和 48 年7月頃から、主として甲車両の内装、電装工事の業務に従事していた。

- 甲車両内装工事のうち、A社担当部分に手直しを要する箇所があることが判明したため、同年 12 月 20 日午前8時過ぎ頃、Yの工場内の甲車両内装工事現場主任のSは、工場内のA社の事務所で、居合わせたXに対し、工場の車両検査場に検査のため入線中の甲車両のうち2台の各天井通風口シャッターのせり及び回転しない部分の修理、点検を依頼した。

- Xは、直ちに車両検査場に行き、指定された車両の屋根に上がり、屋根上から車両の天井に設置されている通風器のせりを直すため、通風器を覆っているカバーを外して横に置き、中腰になったとき、車両の屋根の上から約1メートル上部に張られていた電圧 1500 ボルトの通電架線に身体が触れ、感電のショックで屋根から約4メートル下の地上に墜落し、更に1メートル下の溝に落ち、左開放性下腿骨骨折、右大腿打撲電撃傷の傷害を負った。

事故そのものは、単純な感電による墜落事故である。問題は、SがXに対して作業の依頼をするときに、危険性についての情報を伝えたかどうかであろう。

イ 会社側の過失(安全配慮義務違反)

この事件では、判例は次のように会社側の過失=安全配慮義務違反を次にように認定した。

【横浜地裁が認定した労働者の不安全行為】

- Xの業務が、架線に 1500 ボルトの高圧電流が通電している検査場内における車両の天井に設置されている通風器の修理、点検作業であったのであるから、Yとしては、高圧電流の通じている検査場内での作業に関する安全教育を徹底し、少なくとも、架線に通電中の場合には車両の屋根上での作業をしないよう指導すると共に、これを監視するなどして労災事故の発生を防止するための万全の措置を取るべき義務があったというべきである。

- かかる点に配慮を欠き、漫然と通風器の手直し作業を命じたのみであったため、本件事故を招くに至ったものと認められるから、Yは、Xとの直接の雇用契約関係はなくとも、XをYが設置し提供した設備及び作業環境の下でYの指示によって稼働させていた以上、これら設備から生ずる労働災害を防止し、安全に就労させるべき安全保護義務を負担しているというべきところ、前記のとおり、その義務を怠ったものと認められるから、被告会社に安全配慮義務違反の債務不履行が存したことが明らかである。

- YがXに対し、車両の屋根上における作業を禁じた証拠はなく、Xは自らの判断で車両の屋根上から通風器の手直し作業をする必要があると考えて屋根に上がったものと推認されるので、原告に対し、通電中の危険な屋根上での作業をさせないための指導と監視を怠り、結果的に同所での作業に就かせるに至った点において、Yに安全配慮義務違反があったというべきである。

Sは作業に当たるXに対して、直接、仕事を指示しているのであるから、安全配慮義務を負うとしたのは理解できる。

この場合、Sが指示した作業の内容からは、Xが屋根に上がることは当然に予見するべきであって、少なくとも屋根に上がることを明確に禁止するか、感電する危険性があることを伝えるべきであったとしたのである。

ウ 労働者の不安全行為

一方、本件では、裁判所は労働者の不安全行為についても認定している。判決文によると、次のような不安全行為があったとされている。

【横浜地裁が認定した労働者の不安全行為】

- 車両検査場の入口には、架線に高圧電流が通電している場合には、赤色で「入」の表示がなされており、Xもこれを知り得たことが認められる。

- 架線には高圧電流が流れていたのであるから、このような場合、車両の屋根に上がって作業してはならず、止むを得ず、屋根に上がる必要がある場合には、電流が停まっていることを確認するか、あるいは絶縁用保護具を装着するなどして、感電の危険のない状態の下で行動すべきであったところ、Xは、この点について特段の注意を払うこともなく、車両の屋根に上がったものと認められるから、Xにも過失があったことは明らかである。

- 以上の事実及び本件事故の発生状況等を総合して考慮すれば、Xの過失は1割とみて損害額の算定につき斟酌するのが相当である。

本件では、Xが電車工場内の電気架線について、どの程度の知識があったのかが分からない。「Xは、昭和 48 年7月頃から、主として甲車両の内装、電装工事の業務に従事していた」というのであるから、電気関連の知識はあったと思われるが、明確ではない。

判例は「架線に高圧電流が通電している場合には、赤色で「入」の表示がなされており、Xもこれを知り得た」とするが、電気についての素養がなければそのようなことを知り得たかどうかは不明である。むしろ、高圧線に不用意に触れている事実から判断すると、電気に関する基本的な知識がなかった可能性もあろう。

そのように考えると、Xに過失があるとしたのは、ややXに酷とも思える。過失割合を1割と低く算定したのは、その辺の事情が考慮されたのかもしれない。

(4)津地判 1987 年(昭和 62 年)4月 30 日

ア 災害の経緯

次に、労働者が安全装置を外していて被災した例として、津地判 1987 年4月 30 日を取り上げよう。

災害の経緯は、津地裁の判決文によれば次のようなものである。

【津地裁が認定した災害の事実関係】

- Xは、本件事故当日、夜勤に出勤し、上司から本件作業を指示されたので、運転方式切換スイッチを「安全一行程」から「寸動」に替え、安全装置の鍵を保管している上司に頼んで、光線式安全装置を「不作動」の状態にして貰い、左手用の駆動ボタンスイッチを押した上、ボタンと機械本体との間に鉄片を差し込んで左手駆動ボタンを押し続けている状態にした。このような方法は、「詰めかまし」と呼ばれ、Yが禁止していたにもかかわらず、Xに限らず、Yの従業員はしばしばこの方法を使っていた。

- (なお、光線式安全装置を不作動にしたのは、「詰めかまし」をした状態で安全装置を作動させると作業効率が悪くなるからであった)

- 右手をボタンスイッチから放して成型された製品を取り出そうとして製品に手を掛けた途端、右ボタンスイッチの戻りが不良となってスイッチを入れた状態が継続し、スライドが停止しないで上死点まで上昇後、再び下降してXの右手をプレスしてしまった。

- ボタンスイッチの戻り不良の原因は、ボタンスイッチとプレス機械本体との間に異物が挟まったためと推定される。

プレスの安全装置を作業者が無効化する方法は、典型的な方法がいくつかある。ここで、Xは「両手操作式押し釦」の片方を鉄片で抑える方法をとっている。ところが、この方法では、1工程(加工サイクル)ごとに鉄片を外さなければプレスは起動しない。

そこで、Xは運転方式を「安全一行程」から「寸動」に変えたのである。ただ、このようにするともう一方のスイッチを常に押しっぱなしにしなければならなくなる。これを避けるために安全装置を外す必要があったらしい。ただ、そのために光線式安全装置まで作動しなくなってしまったのである。

問題は、安全装置を外すことは、労働者が独自に行ったのではなく、上司に依頼して行っているということである。また、「両手操作式押し釦」の片方を鉄片で抑える方法は、見れば分かるので、その作業場では黙認ないし積極的に推奨されていた可能性は否定できない。

イ 会社側の過失(安全配慮義務違反)

すなわち、この事件では労働者は主体的に不安全行為を行っており、会社は、これを黙認ないし容認し、さらには労働者の依頼を受けて安全装置を外しているのである。この場合の、会社側の安全配慮義務はどのように評価されているだろうか。

【津地裁が認定した会社の過失(安全配慮義務違反)】

- Yは従業員であるXに対して、光線式安全装置を具備している本件プレス機械を用いて作業をさせるにあたって、

- Xに対し、光線式安全装置の作動下でプレス作業を行うことを徹底させず、

- 本件プレス機械の安全装置の鍵を保管している上司が、Xの依頼により安全装置を不作動の状態にし、

- その状態で危険限界内へ手を入れる危険な行為を伴った本件プレス作業をXが行うことを容認し、

- 改善がなされていない本件プレス機械及び金型を使用して作業を行うことを命じたため、

- 本件事故が発生したのであるから、Yは、被災者の肉体的・精神的苦痛につき、不法行為責任及び債務不履行として、Xに対して慰謝料を支払うべき義務がある。

すなわち、労働者が不安全行為をしないように徹底をしなかったこと、不安全行為を黙認したこと、さらには労働者の依頼を受けて安全装置の機能を外したことが違法(※)とされたのである。

※ ここにいう違法とは、法条文に違反したという趣旨ではなく、法律的な価値判断において「悪い」ことであるという趣旨である。

ウ 労働者の過失の割合

ただし、裁判所は、以下の事実によって「本件事故発生につき、Xにも重大な過失が」あると判断した。

【津地裁が認定した労働者の過失】

- (Xは、Yから、 )必ず光線式安全装置を作動の状態にした上でプレス機械を使用しなければならないこと、金型の取付け時に必要な微調整以外は「寸動」で作動させてはならないことを常々指示されていたにもかかわらず、この指示に従わなかったこと。

- 当日の昼間勤務者が、Xと全く同一の作業をしていた際には会社の指示に従い、光線式安全装置を作動させた上、ブリッジを用いて「安全一行程」による作業をしていたが、何らの支障を生じていなかったこと。

- Xは多年本件作業のようなプレス作業に従事し、プレス機械作業主任者となり得る資格まで有する熟練者であった。

- 昼間作業者の作業方法とXが行っていた作業方法とを比較すると、前者の方が作業能率の点で多少劣るところがあるにしても、はるかに安全性が高いことを十分認識し得たこと。

- Xが昼間勤務者のしていた作業方法によって本件作業をしていれば、「安全一行程」の機構上からも、また光線式安全装置の機能の上からも、本件事故は発生していなかったこと。

そして、津地裁は、労働者の過失割合をほぼ 50 %であるとしている。やや、労働者の過失割合を高く評価したのは、被災者が「多年本件作業のようなプレス作業に従事し、プレス機械作業主任者となり得る資格まで有する熟練者であった」ことが大きな要因となったようである。

エ 本判決への疑問点

しかしながら、「必ず光線式安全装置を作動の状態にした上でプレス機械を使用しなければならないこと、金型の取付け時に必要な微調整以外は「寸動」で作動させてはならないことを常々指示されていた」としたことには、やや疑問を感じる。

そもそも、会社側が黙認していた状況があり、労働者の依頼を受けたとはいえ安全装置は上司がはずしているのであるから、会社側から「常々指示されていた」とは思えない。やや、裁判所が「手抜き」をしたという印象はぬぐえない。

また、「当日の昼間勤務者が、Xと全く同一の作業をしていた際には会社の指示に従い、光線式安全装置を作動させた上、ブリッジを用いて「安全一行程」による作業をしていた」というが、これについてもやや疑問がある。会社側は、雇用している他の労働者の証言を操作することが可能なのである(※)。

※ 他の労働者は、解雇されたくなければ、会社に都合の良い証言をするであろう。労災の民事賠償訴訟では、この問題は常に付きまとう。このことは、労災に関する民事賠償訴訟の代理人を行う弁護士の多くが感じていることである。

(5)東京地判1981 年(昭和 56 年)3月2日

ア 災害の経緯

最後に、労働災害ではないが、下請けの個人事業主が、元請けの所有する絶縁被覆が破損した電気コードを使用して感電し、死亡した事例を取り上げる。

この場合、この場合、訴えたのは被災者の遺族である。なお、元請けと下請けの個人事業主との間には、直接の契約関係があり、元請けに安全配慮義務が生じる得ることに問題はないが、本件は不法行為責任を追及している(※)。

※ 安全配慮義務違反による損害賠償責任は、契約の存在を前提とする債務不履行責任なので、契約のないところには原則として成立しない。詳細は、「労働災害発生時の責任:民事賠償編」を参照して頂きたい。

本件の災害の事実関係は、判例によると次の通りである。

【東京地裁が認定した災害の事実関係】

- 亡Aは、Y社(被告会社)への珪砂の納入業者I工業の下請のM商会から、珪砂のYへの運送を請負った者である。

- 亡Aは、本人所有のトラックでY社に珪砂を運搬。Y社構内のコンベアに、電気コード(Y社所有。200Vの電源に接続したまま壁のフックに丸めて掛けられていた)を接続。珪砂の搬入作業を行った。

- 搬入作業終了後、亡Aは、電気コードをコンベアから外し、電源側に接続したまま、巻き取り作業を行い、被覆の損傷部分から感電して死亡。

- 亡Aは、死亡時は軍手、下着、サンダルのみを着用し、水溜りの上にいた。

- 本件コードは、過去にも損傷したことがあり、M商会がY社所属のMに依頼して修理した。このとき、Y社所属のSは、本件コードの使用状況から、傷つきやすいことに気づいていた。

- 事故の前日、K(M商会の事業主)が本件コードの絶縁が大きく損傷しているのに気づき、Y社所属のHに修理を依頼したが、Hは失念したまま放置。

- その日の午後、S商店のIも絶縁の損傷に気づき、Y社所属のOに修理を依頼したところ、Oから適当に直すよう依頼され、本件コードに以前から巻いてあった絶縁テープをはがして、損傷部に巻きつけた。

- 警察署の検分時には、損傷部の絶縁テープははがれて垂れ下がっていた。

イ 会社側の過失

判例は、本件における元請けの注意義務違反を次のように評価した。

【東京地裁が認定した元請けの過失(注意義務違反)】

- 本件コードはもともとY社の所有であり、(・・・略・・・)Y社は、その工場内の動力用電源も利用させて、本件コード及び本件コンベアを珪砂納入業者及びその下請等の使用に供していたのであるから、(・・・略・・・)本件コードの絶縁被覆が損傷し又は老化することにより、感電等の事故が発生しないよう、本件コードを定期的に点検し、損傷部分があったときは直ちに補修し、老化した場合は直ちに新しい物と交換する等の適切な事故防止措置を講ずべき注意義務があったというべきである。

- Hは、本件事故発生の前日未明にKから本件コードに損傷があると指摘され、危ないから補修しておくよう申し入れを受け、更に、前記Oは、同日午後前記Iから同様の指摘受けたのであるから、H及びOとしては、直ちにそのことをS又はMに連絡して、同人らをして所要の補修措置を取らせるべきであった。

- S及びOは、この注意義務に違反して、(・・・略・・・)本件コードを一度も点検することなく漫然放置していたものであり、H及びOは前記連絡措置を怠り、Oにおいて、出入りの業者であるIに前記した不十分な補修措置を取らせたものであり、Iが行った、「以前から巻いてあったビニールテープを剥がして、もう一度巻き付けるだけ」では、テープの粘着力が低下しているから剥がれやすく、補修としては不十分であることは経験則に照らして明らかである。

- そのため、本件事故が発生した。(民法715条によりY社に民事賠償責任)

すなわち、元請けは絶縁被覆が破損したことを知りつつ、必要な修理を行わずに作業現場に放置した(※)ことが過失と評価されたのである。

※ キャプタイヤケーブルなどの、より線のケーブルの絶縁被覆に破損がみられる場合、絶縁テープで修理をするべきではない。できればケーブルを新しいものに交換するべきである。修理をする場合は、絶縁被覆が破損した部分を取り除き、残ったケーブルに専用の接続用プラグを取り付けて接続するべきである。

そのコードが、下請けが使用することは分かっていたであろう。過失を認定したことは当然である。

ウ 被災者の過失

しかし、東京地裁は、下請け事業主にも不安全な行為があるとした。

【東京地裁が認定した被災者の過失】

- 亡Aは、配電盤のスイッチを切らないまま本件コードを本件コンベアから外して巻き取ろうとし、しかも素足にサンダル履きのまま水たまりの中に立っていたため、たまたま本件コードの損傷部分の露出芯線に触れた左拇指背部から電流が同人の体内を右足背中央部に向けて流過し、感電死するに至ったものである。

- 亡Aは、本件事故の1年ほど前から月に数回の割合で被告会社溝内に珪砂を運送し、珪砂の荷下ろし作業の際に本件コード及び本件コンベアを使用していたことが認められ、したがって、本件事故発生当時、本件コードの損傷部分がビニールテープで補修されていて、新品ではなかったことを知り得る状況にあったものといえるから、このような場合、先ず配電盤のスイッチを切った後、本件コードを本件コンベアから外し、これを巻き取るという操作をすべきであり、この操作をしていれば本件事故は発生しなかったのであるから、本件事故の発生については亡Aも相当程度不注意があったことは否定できない。

- したがって、損害の公平な分担という観点から、被告会社が賠償すべき損害額の算定に当たっては、亡Aの前記不注意も斟酌する必要がある。

- そして、前記被告会社従業員の過失の態様、程度、その他諸般の事情を考慮すると、亡Aの過失の割合は、3割と認めるのが相当である。

通常、我々は、電源に差し込まれたままのケーブルを気にせずに扱っている。しかし、このケースでは、そのケーブルが絶縁被覆が完全ではないことを知り得る状況にあったことが考慮されたのである。

また、被災者は個人事業主であり、その点からは、一般の労働者よりも自らの安全を守るべきレベルが高かいと評価された可能性がある。本件で、被災者が労働者だった場合、過失割合はもっと低く評価された可能性はあろう。

いずれにせよ、自らの所有する施設・設備等を、安全の状態が不備のまま放置することは、許されることではないのである。

3 最後に

(1)不安全行為の事業者側の問題

以上の5つの判例から分かることは、「労働者(下請け事業主)の不安全な行為は、本人の責任なので事業者に責任はない」とはいえないということである。

不安全な行為の原因には、次のことが挙げられる。

【不安全行為の理由】

- できなかった(能力不足)

- 知らなかった(知識不足/教育不足/教育したが忘れた)

- 間違えた(ヒューマンエラー=知っていたし、守る気もあった)

- そもそも守る気がなかった(急いでいた/大丈夫だと思った)

※ イメージ図(©photoAC)

不安全な行為があると、事業者は「あいつには守る気がなかった」と考えがちである。しかし、そうとは限らず、また、守られないのにも理由があるのである。

これらには、それぞれに会社側の管理上の問題があるのだ。「あいつには守る気がなかった」と考えて労働者を批判しているだけでは、問題は解決しない。

かつて、旧日本陸軍の内務班教育では、初年兵が何かを答えられなかったときは、「知りませんでした」と答えてはならず「忘れました」と答えなくてはならなかった。「知りませんでした」と答えると、古年兵が教えていなかったということになるからである。

近代的な企業の労務管理は、旧日本陸尉軍のような不合理・不条理なものであってはならないだろう。

(2)不安全行為をなくすために何をするべきか

不安全行為には、本人の問題と思えるようなものであったとしても、冷静になってみれば企業の側にも解決するべき問題があるのだ。

簡単にまとめると次のようなことになろうか。

| 内容 | 問題点 | 対策 |

|---|---|---|

| できなかった |

|

教育・訓練の適切な実施、適材適所の配置 |

| 知らなかった | 教育の未実施又は不適切な教育 | 教育・訓練の適切な実施 |

| 間違えた |

|

|

| そもそも守る気がなかった |

|

|

労働者に不安全行為を行わせないためにはどうすればよいか、こう尋ねられれば、ほとんどの事業者は次のように答えるだろう。

【一般的な事業主が考える不安全行為をなくす方法】

- ルールを作り、これを教育やTBM等で徹底して守らせる。

- 職場巡視等で不安全行為がないかを確認する

しかし、これは、不安全行為は本人の自覚次第だから、本人が変わればなくせるという思想が根底にあるのだ。

だが、このような方法では、永遠に完全な解決には至らないと考えるべきである。不安全行為を無くすにも、科学的に行わなければならない。まずは、その原因を調査することである。

不安全な行為には、必ず理由があるという認識を持つべきである。一例として「近道行動」を考えよう。「近道行動」の理由は何だろうか?簡単なことだ。時間を節約するためである。あるいは楽をしたいからかもしれない。

であれば、近道行動をとらなくても、短い時間で処理できる状況を作ればよいのである。都会には「開かずの踏切」があちこちにある。急いでいるときに、何十分も踏切が開かず、しかも電車は近くの駅で止まっていて動いていないにもかかわらずである。実際に渡るかどうかはともかく、誰でも渡りたいという誘惑にはかられるだろう。

※ イメージ図(©photoAC)

だったら、線路を地下に下げて、道路はその上を通すようにすればよい。誰も、閉まっている踏切を渡ろうとはしなくなる。そもそも渡るべき踏切がどこにもないのだ。

また、あまりにも忙しくて、安全作業をしていたら仕事にならないケースもあるだろう。そのときは、人員の増加や業務の削減、あるいは効率化を考えなければならない。

精神主義(あいつが悪い)を脱して、科学的に対応すること。不安全行為に対応する方法もこれでなければならないのだ。

【関連コンテンツ】

労働災害発生時の責任:民事賠償編

労働災害が発生したときの責任のうち民事賠償責任について説明しています。。

リスクアセスメントと判例

リスクアセスメントを行えば防止できたと思われる災害が発生した場合の民事賠償訴訟の判決を取り上げて解説します。

安衛法の無資格運転と民事損害賠償等

判例を挙げて、安衛法の無資格運転が、保険金の支払いや民事損害賠償請求に与える影響について解説しています。

ネットを利用した判例の探し方

労働関係の判例のネットを活用した探し方、及び、判例を読むときの注意事項についても分かりやすく解説しています。