※ イメージ図(©photoAC)

WEBサイトを運営する場合、どの程度のアクセスがあるのかを知りたいと考えるのは当然です。アクセスを解析するツールとして、最も一般的なものはGoogleアナリティクスとSearch Consoleです。

本稿では、当サイトのアクセス分析結果を参照しつつ、GoogleアナリティクスとSearch Consoleの基本的な使用方法と、用語の意味等について解説しています。

- 1 最初に

- 2 Googleアナリティクスの各種指標の用い方

- (1)Googleアナリティクスの導入と注意事項

- (2)Googleアナリティクスの結果の読み方

- 3 Google Search Consoleの各種指標の用い方

- (1)Google Search Consoleの導入と注意事項

- (2)Google Search Consoleの結果の読み方

- 4 最後に

1 最初に

執筆日時:

最終改訂:

※ イメージ図(©photoAC)

WEBサイトを運営していれば、アクセス状況を知りたくなることは当然である。WEBサイトへのアクセスを分析するツールはいくつかあるが、Googleアナリティクス(※)が最も一般的である。他の有名なツールに、Webalizer があるが、これはボットによるアクセスも解析するためサーバーの側の負荷を調べるには良いが、人によるアクセス解析のために使用するものではない。

※ Googleアナリティクスは、2020年に GA4(Google アナリティクス 4) が開発された。そして、2023年7月以降、それまで一般的に使用されていた UA(ユニバーサルアナリティクス)の使用が停止された。このため、本稿は GA4 によって解析している。GA4 と UA の双方のデータの実際の差については、「Googleアナリティクス GA4 と UA の結果の違い」を参照して頂きたい。

ツールによって、アクセス分析の結果は一般に大きく異なる。これらは分析の手法が異なっているためで、Googleアナリティクスがブラウザ側(ユーザ側)で分析するのに対し、Webalizer はサーバー側(サイトのある側)で分析する。このため、Googleアナリティクスが、人間による閲覧のみを分析することが可能なのに対し、Webalizerはロボットの巡回もカウントする(※)。

※ エックスサーバー、さくらインターネットなど、いくつかの主要なレンタルサーバー各社は、Webalizer による分析ができるサービスを提供している。このうち、エックスサーバーは、独自にカスタマイズしており、ボットのアクセスは除いているようだ。

また、WEBサイトの管理者も、自分のサイトを閲覧せざるを得ないが、このような閲覧は分析結果から除かなければならない。Googleアナリティクスは自らの閲覧を分析結果から除くことが可能であるが、Webalizer では不可能である。

| google アナリティクス |

Webalizer | |

|---|---|---|

| 分析する場所 | ブラウザ側 | サーバ側 |

| ロボットの巡回 | カウントしない | カウントする |

| 自らの閲覧 | 除外可能 | 除外不可 |

| 詳細な分析 | 可能 | 困難 |

| アクセス結果 | 小さくなる | 大きくなる |

| 使用目的 | 人による閲覧の分析 | サーバの負荷の分析 |

このため、利用者がどのように閲覧しているかを分析するためのツールはGoogleアナリティクスであり、先述したようにサーバの負荷を知るためのツールがWebalizerということになる。一般に、双方の結果は10倍以上、Webalizerの方が大きくなる。

以下、Googleアナリティクスを中心に、私のサイトの分析結果を参照しつつ、いくつかの注意すべき事項等をまとめてみた。

2 Googleアナリティクスの各種指標の用い方

(1)Googleアナリティクスの導入と注意事項

Googleアナリティクスで、WEBサイトのアクセス分析を行うためには、自らのサイトのすべてのページにGoogleアナリティクスを導入しなければならない。そのためには、まずGoogleのサイトでアカウントを作成(※)し、Google アナリティクスのログイン画面から、「測定を開始」のボタンをクリックして必要事項を入力していくと、Googleアナリティクスが使用可能となる。

※ 右上の「ログイン」ボタンをクリックし、ログイン画面で「アカウントを作成」をクリックして必要事項を入力すればよい。

そこで、画面上部の「すべてのウェブサイトのデータ」をクリックし、「管理」⇒「データストリーム」をクリックし、サイトの URL を入力し、「グローバル サイトタグ(gtag.js)」をクリックすると、SCRIPTが得られるので、これをサイトの各ページに貼り付けると分析が可能になる。

(2)Googleアナリティクスの結果の読み方

ア ページビュー数

※ イメージ図(©photoAC)

一般に、Googleアナリティクスの分析結果で WEB サイトの閲覧状況を表すものとしてよく挙げられるのがページビュー数(PV数)である。

これは利用者がページ(htmlファイル)を閲覧するたびに1づつ増えていく。戻るボタンを押して直前に見ていたページを閲覧してもページ数は増加する。

企業のサイトでは1箇月間に1万 PV あれば大規模サイトとされ、個人のブログでは 10 万 PV で大規模サイトとされる。

なお、利用者にとってページの場所が分かりにくい場合も PV 数は増加することがあるので注意する必要がある。

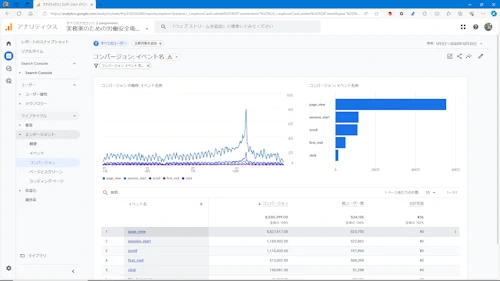

当サイトの 2023 年1月から 2023 年12月までの PV 数は次のようになっている。10月に PV 数が伸びているのは、当サイトでは労働安全衛生コンサルタント試験の支援のページの利用者の割合が高いことから、筆記試験のある 10 月に閲覧者が増加するからである。

1年間の PV 数は 5,527,617PV であり、月当たり平均ではほぼ 46 万となっている。

UA では週ごと、月ごとの集計がワンクリックで切り替えられたのだが、GA4 ではその機能はなくなってしまった。そのため日ごとのデータになる。

イ ユニークユーザ数

また、Googleアナリティクスによる分析結果の重要なものとしてユニークユーザ数(UU 数)がある。これは実際の閲覧者の数であるとされる。

具体的な例を挙げて説明すると、A氏が1箇月にサイトを4回訪問し、B氏が1回、C氏が3回訪問したとしよう。この場合、訪問した人数は3名なので、UU数は3となる(※)。

※ UA の場合は、Googleアナリティクスの側で個人を特定することはできなかったので、「cookie」という小さなファイルをブラウザとの間でやりとりしながら利用者を判断していた。そのため、A氏が自宅のパソコンと個人のスマホと会社のパソコンで閲覧すると、それぞれ別人だと判断されて3人とカウントされることとなった。

しかし、GA4 の場合はGoogleアカウントを利用しているため、同一人物が異なるデバイスを利用しても UU は1になるとされている。

当サイトの 2023 年1月から 2023 年12月までの UU 数は 52 万人となる。

ウ セッション数

※ イメージ図(©photoAC)

次にセッション数であるが、私は、べージビュー数よりもセッション数の方が重要ではないかと考えている。

セッション数とは、閲覧回数のことである。先ほどの「A氏が1箇月にサイトを4回訪問し、B氏が1回、C氏が3回訪問した」例では、セッション数は各人の訪問回数を合わせた8回となる。

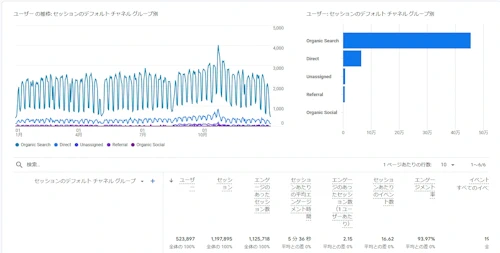

セッション数は、2023 年1月から 2023 年 12 月までの1年間で 1,197,865 回となっている。1日当たりでは、3,281 回であり、労働安全衛生などというややマイナーな分野に特化したサイトとしては、かなり健闘しているのではないかと自負している。

エ エンゲージのあったセッション数及びセッション当たりの平均エンゲージメント時間

最後に、「エンゲージのあったセッション数」及び「セッション当たりの平均エンゲージメント時間」(※)を調べてみよう。

※ UA には、この2つの概念はなかった。なお、UA では平均セッション時間という概念があった。平均セッション時間とは、1回のセッション(訪問)で閲覧していた時間数であるが、最後に閲覧したページの閲覧時間はゼロと計算される。従って、1ページしか閲覧しないと、閲覧時間は常にゼロとなる。

エンゲージ(メント)とは次のものであり、エンゲージのあったセッションとは、このいずれかがあったセッションである。すなわち、このサイトを積極的に閲覧したセッション数といえるであろう。なお、2番目のコンバージョンの設定は、当サイトではしていない。

- 10 秒以上滞在(※)

- 設定したコンバージョンが発生

- 2ページ以上閲覧

※ ディフォルト(初期設定)では 10 秒となっているが、変更は可能である。

エンゲージのあったセッション数は、セッション数で示した図に表示されているが、1,125,718 回となっている。セッション数に占める割合は、94.0 %となる。意味のあるのはセッション数ではなく、このエンゲージのあったセッション数である。

次に、平均エンゲージメント時間とは、実際に閲覧していた時間のことである。UA の平均セッション時間ではブラウザを開いていれば、他のタブを見ていてもカウントされたが、エンゲージメント時間はそのような時間はカウントしない。また、UA では最後に表示したページの閲覧時間はゼロとカウントしていたが、エンゲージメント時間では最後の閲覧ページの閲覧時間もカウントされるようになった。

従って、平均エンゲージメント時間は、UA のセッション時間よりも長くなることも短くなることもあるが、一般には短くなると言われており、私のサイトでも短くなるようである。

平均エンゲージメント時間もセッション数で示した図に表示されている。5分 36 となっていて、通常の WEB サイトに比較すると、驚くほど長いが、これはコンサルタント試験や衛生管理者試験で試験問題を解くユーザが多いからであろう。

3 Google Search Consoleの各種指標の用い方

(1)Google Search Consoleの導入と注意事項

WEBサイトの分析ツールで、検索関係の分析にはGoogle Search Consoleが用いられる。

SEO(検索エンジン最適化)(※)のための様々な指標も得ることができ、SEOに重要な被リンク数も判別が可能である。

※ 検索サイトで自己のサイトを上位に表示させるための手法。現実には、YahooはGoogleとほぼ同じ検索結果となり、この2社以外の検査サイトはあまり利用されないので、Google検索サイトで上位に表示させることがSEOの目的となる。

かつては、Google Search Consoleの導入は、アナリティクスに比べればきわめて容易だった。しかし、最近では、DNS の設定が必要となる。エックスサーバーの場合の設定方法の詳細は当サイトの「【手順と効果】さくらからXサーバへの移転」に記してあるので参照して欲しい。

Google社は、いずれにしてもすべてのサイトの検索についての分析を行っている。ファイルがアップされれば、あなたがそのサイトの正しい管理者であると判断して、分析結果を提供してくれるのである。

(2)Google Search Consoleの結果の読み方

ア 検索パフォーマンス

まず、私のサイトがどのような検索パフォーマンスとなっているかを見てみよう。

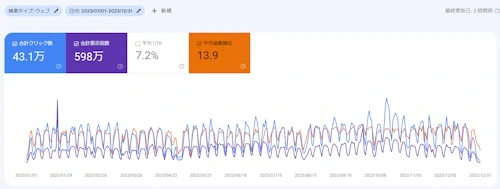

この図では 2023 年1年間において、クリックされた回数、表示された回数、検索順位が表示されている。ここで、表示回数というのは、検索が行われて検索結果のページの2ページ目以降にそのサイトがあると、現実にそのページが表示されなくても表示回数に含まれることとなる。

この図では 2023 年に約 598 万回表示されて、そのうち約 43.1 万回は実際にクリックされ、表示の平均順位は 13.9 位だったことが分かる。

これだけではあまり分析の役には立たないが、Google Search Consoleでは、特定のページや特定のクエリ(検索用語)ごとに表示が可能なのである。

イ 特定の用語を含む検索用語で検索した場合

例えば「テールゲートリフター」を含む検索用語で、2023年の検索を行った結果を表すと次図のようになる。

これを見れば、7月初旬から急速に述べていることが分かる。言うまでもなく、安衛則等の改正による影響である。また、その頃、当サイトにいくつかのコンテンツを掲載したからでもある。

表示回数とクリック数は、上下しているがこれは、事業者のテールゲートリフター関連の安衛則に対する関心の表れであろう。また、掲載順位は7月以降、徐々にではあるが向上している。通常、法令改正についてのコンテンツは、改正直後にアップすると順位は高位になるが、その後、ライバルサイトが増えるので徐々に下がることが多い。テールゲートリフターについては、逆の動きとなっている。

なお、検索結果が1週間周期で増減を繰り返しているが、この種の検索は会社が休日になる土日には検索されにくいためである。

ウ 被リンクの状況

また、検索順位に影響を与えるのは、サイトの内容、被リンクの多さ、現実の訪問者のふるまいの3点だといわれる(※)。

※ Google社は、検索順位の決定の具体的な手法を公表していない。ただ、検索順をどのように決めているかは、同社の命運を左右する事項であり、検索者の満足に沿うものを上位に表示することが同社の大きな関心事項である。

また、そのアルゴリズムは日常的に修正されているといわれ、かつて有効だった方法も現在ではかえって有害ということもある。これまでに行われたアップデートで最も重要なものがパンダアップデートとペンギンアップデートである。

パンダアップデートは、主担当者のパンダ氏の名前から命名されたものだが、動物のパンダが白黒がはっきりしていることから、その次のアップデートは白黒がはっきりしている動物であるペンギンと命名された。

この命名は、検索エンジンをだますようなやり方は通用させないという同社の意思表示でもある。薄っぺらなブログを数多く作成してそこから自己のサイトにリンクを張るようなやり方は、かつては成功したが、現在では無意味となっている。

このうち、サイトの内容は管理者の努力でなんとかなるが、被リンクと閲覧者のふるまいはどうにもならない。

私自身、経験したことだが、全く新しい分野の記事を作成すると、その直後に上位に表示されるのだが、その直後に順位が急速に低下し、その後、じわじわと順位が回復するということがよくあった。

おそらく、マイナーな検索用語の場合、新しい記事がアップされると、とりあえず上位において、閲覧者がどのように行動するのかを見ているのではないかと思う。クリックして訪問した閲覧者がすぐに出て行ってしまうようなら、下位に落としてしまうのである。

その後、徐々に回復したのは、被リンクが増えたり閲覧者が増えたりしたからだろうと思う。

その意味で、被リンク数は気にした方がよい。サイト作成者によっては、Wikipediaに記事を書いて自己サイトにリンクを張ったり、ソーシャルブックマークやSNSサイトからリンクを張る(※)というケースもあるようだ。

※ Googleは、そのこと自体は、過度でない限りブラックハット対策(好ましくないSEO)とは考えていないようだが、SNSサイトの方で「本来の使用法とは異なる使い方をしている」と判断されてシャドウBAN(閲覧順位や表示で不利益に扱うこと)されるおそれがある。ただ、自己サイトのアップデートをSNSでお知らせする程度のことであれば、本来のSNSの使用方法の範囲内のことだと判断されると思う。

4 最後に

さて、ここまで記述してきたことは、自己サイトが実際にどれだけユーザー(人)の役に立っているかということの分析である。

サイトを運営することは、そのサイトがユーザーの役に立たなければ意味はないだろう。そして、ユーザーの役にたっているかどうかは、アクセス数がきわめて重要な意味を持つ。サイトのアクセス分析を熱心に行っているのは、大規模な企業、先進的な企業、個人である。

中小から零細な規模の企業では、アクセス分析はあまり行われていないのが実態のようである。事実、そのような企業では UA から GA4 へのタグの切り替えも進んでいないようである。

やや、残念なことである。

なお、最後になるが、GA4 は長期的な、少なくとも数年間というレベルでの分析には向かない。この点、UA からは後退と言ってもよいかもしれない。この点の分析をどうするかは、大きな課題となるだろう。

【関連コンテンツ】

Googleアナリティクス GA4 と UA の結果の違い

当サイトの計測データの比較を示しながら、Googleアナリティクス GA4 と UA の結果の差について説明しています。

エックスサーバのアクセス解析の使用方法

エックスサーバーは Webalizer を独自に改良したアクセス解析のツールを提供しています。このツールの使用方法を、当サイトの分析結果を例に挙げて解説します。

現代において個人サイトを作成する意義とは

SNS、ブログ提供業者によるブログ 全盛の現代において個人サイトを公開する意義を解説します。労働災害防止団体と本サイトのアクセス数を比較も行っています。

Googleアナリティクス4の導入

Googleアナリティクスの新バージョンである GA4 の導入とその分析結果について解説しています。

60歳過ぎのホームページ作成記

定年退職後、まったくの素人だった私が1箇月でホームページを作成した記録を紹介しています。