※ イメージ図(©photoAC)

労働安全衛生担当は安衛法、じん肺法などの安全衛生関係法令だけを知っていればよいわけではありません。

本稿では、労働安全衛生業務を行うために知っておくべき法律学の基礎的な理論について、一般の方向けにわかりやすく説明しています。

なお、法理論の基礎についての解説は、シリーズ化しています。

シリーズ最初の本稿では、法令の種類と効果について説明しています。

- 1 なぜ法律を学ぶのか

- 2 法律にもいろいろある

- (1)これってできるんでしょうか?

- (2)法律の区分①=実体法と手続法

- (3)法律の区分②=公法と私法

- (4)公法=国に対する義務とは

- (5)私法=私人間の義務とは

1.なぜ法律を学ぶのか

執筆日時:

最終改訂:

(1)法律の何を学ぶべきか

労働安全衛生の担当者が、なぜ法律学を学ばなければならないのだろうか? いやそもそも「法律学」を学ぶということと、「法律」を学ぶとはどう違うのだろうか?

まず、後者について答えよう。

私がここでいう「安全衛生担当者のための法律学」とは、法律の条文そのもののことではない。「安衛法第66条は、事業者に健康診断を義務づけている」とか、「労働安全衛生規則第44条は一般の定期健康診断の内容を定めている」などということを学ぼうということではない。ここでいう「法律学」とは法律というものの基本的な考え方から、さらには民法や刑法などの一般法の考え方などをいう。

とはいえ、あくまでも「労働安全衛生担当者のための」である。労働安全衛生担当者が知っていて役に立つと思われることについて限定して解説してゆく。

このシリーズでは、労働災害が発生したとき、誰がどのような責任を負うのかを民法、刑法、会社法の観点から説明したり、労災補償と民事賠償の関係、さらには安全配慮義務や不法行為の考え方の相違などについても解説をしてゆこうと考えている。

(2)法律を学ぶ意義

では、次に、それを学ぶ意義はどこにあるのだろうか。これについて私は3点の理由を挙げたい。

ア 法令関する文献を正しく理解できる

ひとつには、安全衛生法やその他の関係する法律の知識に、ある意味の深みがつき、応用が利くようになるということである。今、ある判例が出たと聞いたとき、実はその判例は特定のある条件の下で出されたものであるにも関わらず、それを過度に一般化してどのような場合にでも同様であると考えたりすると危険なことになる。また、労働者からの明らかに不当な要求を正当な要求と思ったり、正当な要求を不当な要求だと思ったりすると、どちら場合も長い目で見て双方にとって不幸なことになる。

法律の知識に深みがつくと、このようなケースでも法的な原則まで戻って理解することができるため、表層的な理解をして誤った対応をとるおそれが減るのである。

イ 行政の文書の趣旨が理解できる

また、法律の条文のみならず厚労省の指針や通達を読む場合にも、法律的な考え方が基礎にあれば、誤読をするおそれが大きく減少する。法律の条文というものは、専門家が読むことを前提に作らざるを得ない面があり、表面的なところだけ読むと誤解するおそれがある。そのような誤った対応をとらないためにも、法律の基本的な考え方を学ぶことが重要なのである。

ウ 他者に話すときの説得力が増す

さらに、上司を説得する必要があるときに、法律の知識があるのとないのとではやはり違うだろう。その対応を取らないと、法律的にみてどのような問題が発生するのかが分かれば、なぜそれをするべきかが理解できるのである。

また、ある職業性疾病のリスクがあるとの正確な情報を得たとしても、その対応をとるべき権限を持ったものを説得できなければ、宝の持ち腐れになる。もちろん、法律的な知識だけで説得できるものではないが、ひとつの大きな手段にはなるのである。

2.法律にもいろいろある

(1)これってできるんでしょうか?

ア 法律的な効果は一様ではない

都道府県労働局に勤務していると、事業者の方から「当社でこういうことをしたいと思っていますが、これって法律的には、できるんでしょうか」という問い合わせを受けることがある。もちろん、労働局にくる質問であるから、労働時間や健康診断など、労働基準法や労働安全衛生法に関係のある、社内の仕組みや業務命令などについての問合せである。

これに対して、「大丈夫ですよ」とか「それはダメです」などと、簡単に答えてはいけない。正確には以下のように答えなければならないのである。もちろん、労働基準行政としては「これは私どもではお答えできません」と回答しなければならないこともあるが、本稿ではその問題は気にしないことにしよう。

- 労働者が同意しなくてもできる。

- 労働者が同意すればできるが、同意しなければできない。

- 労働者が同意してもできない。

さらには、労働者は雇用の際の契約では同意していたが、今は同意していない場合にどうなるかなどという問題もある。

イ 法律の専門家の“常識”が分かっていないと誤解が起きることも

ところが、質問を受けた側が一般の事業者との応対に慣れていないと、労働者が同意しているかどうかという前提条件を抜いて回答してしまうことがあるのだ。それは、この質問は労働者が同意していない場合のことだとか、この質問は労働者の同意には関係のない場合のことだなどと、回答者の方は当たり前のように判断してしまい、「当たり前のこと」だから話すことを省略してしまうのである。

しかし、質問した側は、そのような前提条件を明らかにしなければならないということすら分かっていないために、話が行違ってしまうのである。これは、公法・私法、強行規定・任意規定という区別を、回答者側は当然のこととして知っており、相手がそれを知らないかもしれないということをうっかり忘れてしまうことから起きるのである。

さて、そこで今回は、こうした法律の種類と、法的な意味について、ご説明をしよう。

(2)法律の区分①=実体法と手続法

さて、法律には様々な種類(分類方法)があるが、労働安全衛生担当者に知っておいて頂きたいことだけを説明してゆこう。まず、法律には実体法と手続法という分け方がある。実体法とは、権利や義務の内容などを定めている法律であり、手続法とはその内容を実現するための手続きを定めている法律である・・・といってもよく分からないので、例を挙げよう。

ア 実体法の例

例えば、労働基準法では労働者の労働時間のあり方や賃金のあり方などを定めている。従って、事業者は労働者の労働時間や賃金を定めるにあたって、その法律に従って行う義務がある。労働基準法は、この義務の内容を定めているので実体法なのである。労働安全衛生法も同じように実体法に分類される。

イ 手続法の例

一方、労働者が働いたにもかかわらず賃金を払ってもらえなかったとしたら労働者はどうすればよいだろうか。まず、労働基準監督署(正確には署長)へ申告するという方法をすぐに思いつくだろう。だが、労働基準監督官が会社側に対して賃金を支払うよう命じたにもかかわらず、会社が頑として支払わなかったらどうなるだろうか。

この場合、労働基準監督官は会社側の責任者を検察へ送検することはできる。そして、その後、起訴、裁判、加罰といった手続きがとられることもあり得る。

しかし・・・。意外に思われるかもしれないが、労働基準監督官は、賃金の支払いの取り立てを行うことはできないのである。では、誰が取り立てを行うのだろうか。法律的には、それは「本人」だということになる。

ただ、この場合は、本人が言っても払ってもらえないのである。そうなると裁判所へ訴えて、裁判所がしかるべき判決を出した後で、執行機関(裁判所やそこに所属する執行官)が行うのである。

このような処罰のための手続きや、取り立てなどの手続きを定めた法律を手続法というのである。刑事罰を課すための手続法には刑事訴訟法があり、取り立てなどの手続きを定めた法律には、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法などがある。

本稿で主に説明するのは、実体法である。

(3)法律の区分②=公法と私法

ア 公法と私法の違い

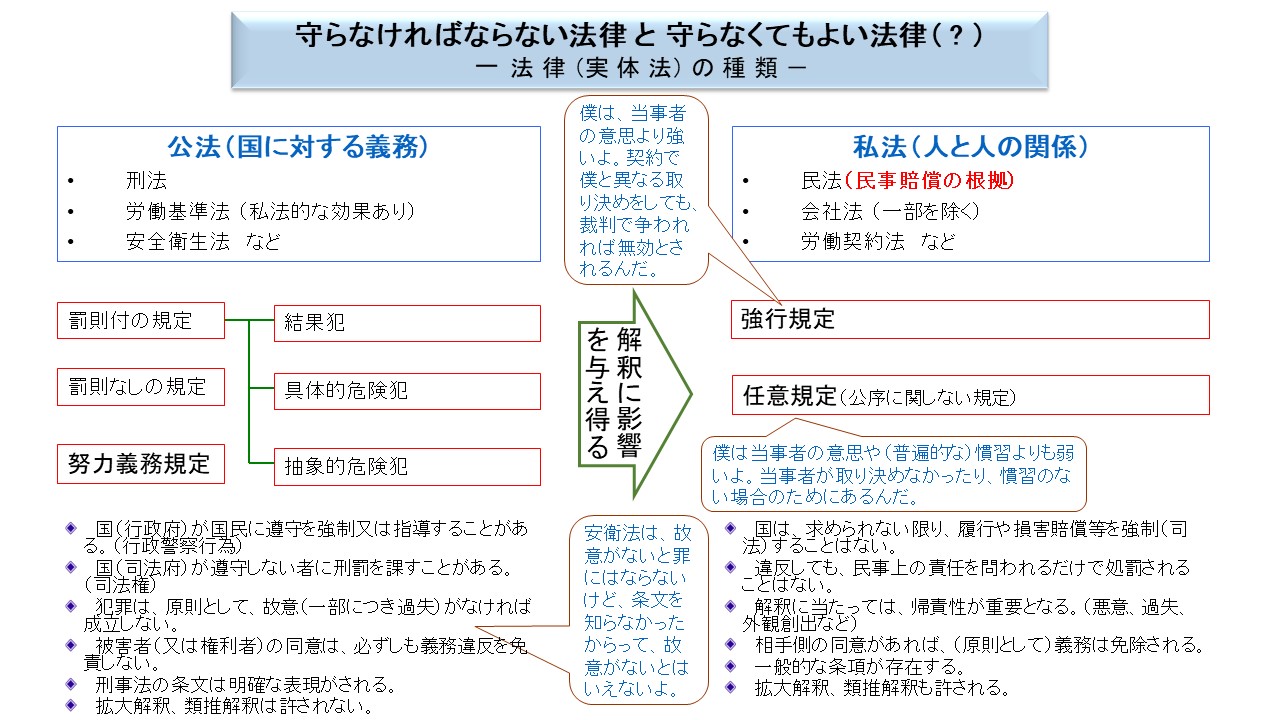

次図は、私がある研修会に使用するために作成して、一時、WEB上で公開していたものである。

公法と私法の関係を分かりやすくまとめてあると自負している。参考にして頂ければと思う。ここに、公法を一言で言い表すなら、国に対する権利・義務関係を定めた法であり、私法とは人と人の間の権利・義務関係を定めた法ということができる。実は、ひとつひとつの法律をこれは公法、これは私法とそう簡単に分けられるものではなく、労働基準法は私法としての効力を合わせて有しているし、会社法の中には公法として位置づけられる条文もある。なお、労働契約法は、公法だと誤解されることがあるが、私法に位置付けられる法律である。

※ 資料出所:柳川行雄「民事賠償請求訴訟からみたリスクアセスメント」より

イ 公法は国に対する義務なので、国が守らせようとする

さて、労働基準法に定められた賃金規定や有給休暇の規定が、公法上の国に対する義務だというと、意外に思われる方がおられるかもしれない。しかし、それは国に対する義務なのだ。国に対する義務だからこそ、罰則が定められており、労働基準監督官などが事業者に強制することもあるからである。これは、それが国に対する義務だから、“国が”強制するわけである。

これが私法だとどうなるだろうか?例えば民法は私法である。民法には、債務はその本旨に従って履行されなければならないものとされている。従って、借金をしたら返さなければならないし、物を買ったら代金を払わなければならない。しかも、履行を強制する手続きとして、民事訴訟や民事執行のための仕組みもある。

しかし、国民(債権者)から求められない限り、国の方から国民(債務者)に対して、民間の契約について金を返せだの代金を支払えなどと、履行を求めたりはしない。これは国に対する義務ではないので、国の側から口を出したりはしないと考えると分かりやすい。警察や労働基準監督署から、「民事不介入」という言葉を聞いたことがあるかもしれないが、これがまさにそれである。

【ちょっと休憩】

民法第234条では、「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」とされている。ところが、境界線ギリギリに家を建てようとしても建築確認はおりてしまう。これは、民法は私法なので国はそんなことに口は出さないわけである。

ギリギリに家を建てられた隣家から地方自治体に抗議がくることがあるが、そもそも建築確認では民法の相隣関係についてチェックすることは許されないのである。

ところが、風致地区の場合、建物を隣家との境界線から1m離すこととか、道路との境界ぁら2m離すことなどの規制がある。これには従わないと建築確認は下りない。これは、これらの規定が公法上の国に対する義務だからである。

ウ 労働基準法は一義的には公法上の国に対する義務だが・・・

さて、労働基準法の義務規定は、一義的には国に対する公法上の義務ではあるが、第13条(直律的効力)によって同時に私法上の労働者に対する義務にもなっている。このため私法的な効力もあり、賃金を払ってもらえなければ、訴えれば裁判所から賃金を支払えという判決をもらうことができる。

もし、労働基準法の義務規定に、私法上の効果がないとすれば、労働者が賃金を払ってもらえなくても、裁判所に訴えることはできない。裁判所からは「それはお前の権利ではない」と言われてしまうだけである。しかし、実際には、労基法の賃金支払い義務などの規定は私法上の権利でもあるので、裁判所に訴えることができ、強制執行もできるのである。

エ 労働安全衛生法の規定は私法上の義務となり得るか

ところが、昭和47年に労働安全衛生法が労働基準法から分離したとき、この労働基準法第13条に該当する条文が労働安全衛生法には定められなかったのである。このため、労働安全衛生法の規定に基づいて労働者が事業者にその履行を求めたり、事業者のその不履行によって損害が発生したときに損害賠償を請求したりすることができるかどうかが問題となるのである。

これについて、判例は、健康診断が適切に行われなかったために労働者に損害が発生したというケースで、安衛法上の健康診断実施義務が労働者の私法上の権利になることを、民法の一般条項を介して間接的に認めている。そして損害賠償請求を一部認めた(東京地判 平7年11月30日 東京海上火災保険・海上ビル診療所事件など)。

なお、学説では、労働基準法第42条に「労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(による)」と定めていることから、同法第13条の規定は労働安全衛生法に直接及ぶとするも(※)のや、労働者が労働安全衛生法の規定による措置を享受(例えば健康診断を受診することができることなど)できるのは、事業者に義務付けられているから結果的にそうなるにすぎない(反射)として、労働者の請求権を認めないものもある。いずれも少数説である。

※ 安西 愈「裁判例にみる安全配慮義務の実務」中央労働災害防止協会(2004年)

(4)公法=国に対する義務とは

ア 公法の特徴

(ア)国が履行を強制すること

では、労働基準法など公法には、どのような特徴があるだろうか。

まず、先ほど述べたように、国(行政府)が国民に遵守を強制又は指導することがあるということが挙げられる。これを行政警察行為ということがある。労働安全衛生法の最近の改正では、罰則の無い強行規定を定めることも多いが、労働者の申告があったときには、労働基準監督署長がそれを事業者に強制するということは当然にあり得るのである。

また、罰則付きの規定に違反すれば、規定を遵守しない者に対して、国(司法府)が刑事罰を課すことがあることは当然であろう。

(イ)故意・過失がなければ処罰されることはない

ただし、国が刑事罰を課す「犯罪」は、原則として故意(一部につき過失)がなければ成立しない。労働安全衛生法には原則として過失犯は存在せず、故意が必要ということになる。ただし、条文を知らなかったからといって、故意がないとはいえないのでご留意頂きたい。

(ウ)被害者の“承諾”によっては、必ずしも免責されない

また、注意しなければならないことは、被害者(又は権利者)の同意は、必ずしも義務違反を免責しないということである。これが、例えば、刑法の窃盗犯の場合だと、被害者の同意があればそもそも窃盗犯など成立しようがない。また、殺人の場合は同意殺人というやや“軽い”別な犯罪になる。放火の場合も、他人の家に放火しても、所有者の同意があれば、保険がかかっていなければ適用される条文が自己所有建造物等放火罪に変わり、罰則がやや軽くなる。

ところが、労働関連の法令では、罪が軽くならない傾向が強い。労働者が健康診断は受診しなくてもいいと言ったからといって、違反にならないなどということはないのである。労働関連法令では、同意した本人だけでなく、他の労働者の労働条件にも影響を与えかねないからである。なお、労働安全衛生法のほとんどの規定には労働者にも義務が課せられている。

(エ)義務の内容は明確でなければならない

次に、罰則のある公法(刑事法)の条文は明確な表現がなされなければならないということがある。何をすれば処罰されるのかということが明確になっていなければ、国民の活動を委縮することになりかねないからである。もちろん、解釈の余地のない条文など作りようがないが、ある行為が法違反に当たるかどうかが分からないなどとは国にはいえないのである。

実を言えば、化学物質のリスクアセスメントの結果に基づく措置が、努力義務とされたのも同様な理由による。もし、これを義務にしようとすると、例え罰則がかかっていないにせよ、やはり義務の内容は明確に決めなければならなくなる。そうなるとリスクアセスメントという、事業者の判断によってリスクを評価するというリスクアセスメントの本質を損なうことになりかねないのである。

(オ)拡大解釈や類推解釈は許されない

さて、次に、その解釈に当たって、拡大解釈や類推解釈は許されないということが挙げられる。例えば労働安全衛生法令で、毒性のあるA物質を用いる場合には○○の措置をしなければならないという規定があった場合、例えB物質がA物質よりも毒性が高いということが明確だったとしてもB物質について規定がなければ、その措置をとらなかったとしても安衛法違反になることはあり得ない。

ただし、注意しなければならないのは、このようなケースでB物質についてその措置をとらないという“不作為”には、「違法性」が認定され得るということである。ここに違法性とは「法律的な価値判断において悪いこと」である。従って、B物質についてその措置をとらなかったために、労働者が職業性疾病にり患すれば、民事賠償責任を認められることはあり得るし、業務上過失傷害罪に問われることも考えられるのである。

また、一般的な刑事法全体について言えることだが、合目的的な拡張解釈まで許されないということではない。刑事法だからといって、あまりにも厳格な解釈しか許されないということではないのである。

イ 罰則のある規定、罰則の無い規定、努力義務規定

労働安全衛生法の義務規定には、罰則付きの規定、罰則なしの規定、努力義務規定といくつかの種類(あえてレベルとは言わないが)がある。

(ア)罰則のある規定

罰則付きの規定は、まさにそれに違反した場合は刑事罰を課されるものである。健康診断、作業環境測定、一定の化学物質を譲渡提供する場合の容器又は包装への表示などがこれにあたる。

罰則付きの規定は、“法律”に根拠がなければならない(条令は例外)。政令(安全衛生法施行令など)や省令(安全衛生規則や有機溶剤中毒予防規則など)のみで定めることはできない。

【ちょっと休憩】

刑事罰は法律に規定がなければ課すことは許されないことは当然である。これは憲法の要請である。従って、政令のみで罰則を定めることはできない。ところが驚いたことに、これにも例外があるのだ。

「出入国管理及び難民認定法」という“政令”がある。“法”という名前ではあるが、実は政令である。そして、これに罰則がついているのである。なぜ、こんなことになったかというと、この政令は、元は占領中にGHQが策定したものだからである。従って占領が終わった時点で法律にするか、廃止するべきだったのだろうが、国会や政府としても他にやるべきことが多く、それどころではなかった。そのため国会で、このままにしようということに決まったわけである。

まあ、国会が決めたのだから法律と同じようなものといってしまえばそれまでではあるが・・・

(イ)罰則の無い規定

罰則の無い規定は、当然のことながらそれに違反したとしても処罰されることはない。化学物質のリスクアセスメント、SDSの提供、50人以上の事業場におけるストレスチェックなどがこれにあたる。罰則がないためか、努力義務規定と同じようなものと理解されることがあるが、実質的にはかなり異なる。

まず、違反した場合に労働基準監督官によって是正勧告書を切られることがあり得る。つまり、国によって強制されることがあり得るわけだ。

また、前述したように、これに違反した状態が原因となって災害が発生し、労働者から損害賠償の請求を受けた場合、実際に違反していたと裁判所に認定されてしまうと敗訴する可能性が極めて高いと思った方がよい。神戸地裁の判決で、有機溶剤の規定について「いわゆる行政的な取締規定であって、右各規定の定める義務は、使用者の国に対する公法上の義務と解される。しかしながら、右各規定の究極的目的は労働者の安全と健康の確保にある(労安法一条参照。)と解するのが相当であるから、その規定する内容は、使用者の労働者に対する私法上の安全配慮義務の内容ともなり、その規準になると解するのが相当である」としているものがある。

さらに、業務上過失致死傷が問われる可能性も増えるといってよい。これについては別途、起稿したいと考えている。

(ウ)努力義務規定

次に努力義務規定であるが、これも当然のことながらそれに違反したとしても処罰されることはない。リスクアセスメントの結果の必要な措置の実施、中高年齢者等についての配慮、健康診断結果に基づく必要な労働者への保健指導などがこれにあたる。

これについて違反すれば、労働基準監督官によって指導をされることはあり得る。また、その義務規定が、ある程度の具体性を持っており、かつ労働災害の防止を目的とするものであれば、安全配慮義務違反を問われることもあり得ると思った方がよい。一般の定期健康診断の実施義務のような、直接の労働災害防止を目的とするとはいえないような規定であっても、民事賠償を認めた判例はあるのである。

(エ)参考:行政通達による指導事項定

なお、(旧)労働省の腰痛予防の通達について、広島地裁判決平元年9月26日は、「通達は、行政的な取締規定に関連するものではあるけれども、その内容が基本的に労働者の安全と健康の確保の点にあることに鑑みると、使用者の労働者に対する私法上の安全配慮義務の内容を定める基準となるものと解すべきである」としている。労働災害防止を直接の目的とする通達については、それを遵守していないと、民事訴訟で敗訴する可能性が高いと考えた方がよい。

【ちょっと休憩】

法律用語で普通に読むと“かりょう”となるものが2つある「科料」と「過料」である。ややこしいので、口でいうときは「とがりょう」「あやまちりょう」などと言ったりする。労働安全衛生法には「過料」はあるが「科料」という用語はない。

このうち科料は「刑」のひとつで、裁判所の判決によらなければ課されることはない。しかし過料は「刑」ではないので、裁判所の判決などは必要ない。零細企業などでは取締役の交代の登記を忘れることがよくある。そうすると、裁判所からいきなり「過料」を支払えという文書が送られてきて驚くことがある。

事前に警告を出すくらいのサービスはしても良いのではないかと思わないでもない。もちろん、そんなことで前科がつくわけではないのでご安心を。

(オ)まとめ

これらをまとめたのが、次の表である。

| 安全衛生法の規定 |

公法上の効果 ※ 違反した事業者に対する行政による対応 |

私法上の効果 ※ 違反して労働者に損害が発生した場合 |

|---|---|---|

|

罰則付きの規定 (第14条、第20条から第25条など多くの条文) |

・ 司法処分(送検) ・ 是正勧告 ・ 一部の条文違反について、状況により使用停止命令等 |

・ 敗訴の可能性大。 |

|

罰則なしの義務規定 (第57条の2など) |

・ 是正勧告 |

・ 敗訴の可能性大。 |

|

努力義務規定 (第28条の2など) |

・ 具体的な指導 |

・ 安衛法の規定により、敗訴の可能性が高くなることはあり得る。 |

|

指導通達(参考) |

・ 具体的な指導(違反しても法的な不利益処分はない) |

・ 通達の存在により、敗訴の可能性が高くなることはあり得る。 |

※ このほか、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、 作業停止等を命ずることがある。

(5)私法=私人間の義務とは

ア 私法の特徴

さて、では私法とはどのようなものだろうか。基本的に公法のところで説明したこととは逆だと思えばよい。

(ア)国は原則として介入しない

まず、国は、求められない限り、履行や損害賠償等を強制することはないということがある。従って、労働災害が発生しても労働者やその家族が訴えなければそれまでということになる。また、労働災害が発生した後で、和解した場合もその和解は原則として有効ということになる。

【ちょっと休憩】

精神的な疾病で職場復帰をする場合に、試し出勤という制度を設けることがある。このとき、試し出勤の間に災害が発生しても損害賠償請求はしないという一筆を労働者からとるケースが一部にみられる。さらに一歩進んで、(現実にそのような例があるということは聞いたことがないが、)事前(雇い入れるときなど)に労使の間で、労働災害が発生しても安全配慮義務違反で訴えないという取り決めをすることは可能であろうか。

これについては、労働関係での判例ではないが、「人間の生命・身体のような極めて重大な法益に関し、免責同意者が被免責者に対する一切の責任追求を予め放棄するという内容の前記免責条項は、被告等に一方的に有利なもので、原告と被告会社の契約の性質をもってこれを正当視できるものではなく、社会通念上もその合理性を到底認め難いものであるから、人間の生命・身体に対する危害の発生について、免責同意者が被免責者の故意、過失に関わりなく一切の請求権を予め放棄するという内容の免責条項は、少なくともその限度で公序良俗に反し、無効である」とするものがある(東京地判平成13・6・20、他に東京地判平成12・1・28、大阪地判昭和42・6・12も同趣旨)。

判例がないというのは、さすがに誰もそのような取り決めはしないからであろう。法的には無効と考えるべきである。

(イ)処罰されることはない

また、これも当然のことだが、違反しても民事上の責任を問われるだけで処罰されることはない。民法上の用語で「不法行為」というのがあり、語感から刑事罰だと誤解して不法行為責任を問われると前科がつくのではないかと思われることがあるが、もちろんそのようなことはない。

(ウ)解釈に当たって帰責性が重要

また、私法の各規定を現実のケースに当てはめるための解釈に当たっては、帰責性が重要となる。つまり、事業者の側が労働災害が発生しかねないような事情を知っていたというような場合などである。従って、SDSの提供を受けていたにもかかわらず、その内容を理解せずに災害を発生させたケースなどでは、訴えられたときに敗訴する可能性が高くなる。

(エ)相手側の同意があれば免責される

一般的な私法の規定については、相手側の同意があれば、(原則として)義務は免除されることになる。例えば、民法の規定においても「借りたものは返さなければならない」ことは当然である。しかし、相手側が「返さなくても良い」と言ったとすれば返す必要がないことも当然であろう。あとになって気が変わって「やっぱり返せ」といっても法的には認められないこともあるのだ。

ところが、労働関係では必ずしもこの原則が当てはまるとは限らない場合があるので留意を要する。それは、労使の関係は、一般に「強者 対 弱者」と理解されているので、弱者の側が心ならずも強者に対して不利な約束をさせられることがあるという考えがあるからである。

(オ)法令は必ずしも厳格な表現をしていない

また、私法には一般的な条項の規定(抽象的な表現の規定)が存在する。例えば、民法第1条第2項の信義則、同第3項の権利の濫用、同第90条の公序良俗などが挙げられる。抽象的な書き方をされており、解釈は裁判所の自由な判断に委ねるという面がある。

もちろん、一般条項以外に具体的に書かれた条文があって、そちらに当てはまるようなケースでは、一般条項を使うことはない。また、そうでなくとも、法律家はこうした一般条項を使いたがらない傾向がある。やはり一般条項を持ち出すと、何でも言えるということになりかねず、法的安定性を損なうからである。しかし、判例があるとなれば、話は別である。そして、一般条項に関して最高裁の判例がある場合には、ほぼ法律と同じような効果があるといってよい。

そして、労働分野では、この一般条項とそれに基づく判例が重要な意味を持つのである。労働契約法は、成立の経緯をみると、一般条項に関する確定した判例を集めて法律化したというような面があったものである。そのため、労働法の世界では、判例を知らないと仕事にならないところがあるのである。

(カ)類推解釈・拡大解釈も許される

最後になるが、私法では刑事法と違って拡大解釈、類推解釈も許されるということがある。もちろん、判例もないのに類推解釈をするべきだといってみても、裁判で認められることは極めて難しい。どんな解釈でも許されるというわけにいかないことは当然である。

【ちょっと休憩】

精神的な疾病についての労働災害が発生したとき、民事賠償請求訴訟で、労働側に基礎疾患があると賠償額が減額されることがある。これは民法第418条や、同第722条第2項の規定を類推解釈しているのである。

民法第418条は、「債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める」とある。ここにいう債務とは安全配慮義務のことである。労働者側の基礎疾患は通常は「過失」とはいえないが、それでも賠償額を減ずべきことでは「過失」と同様だから、この条文を類推して適用しようということである。

イ 任意規定と強行規定

(ア)任意規定と強行規定とは

また、民法の規定には、任意規定と強行規定がある。ただし、条文にこれは任意規定だとかこれは強行規定だとか書いてあるわけではない。実務上は判例に頼らざるをえないし、判例がなければ行政解釈に従うこととなろう。

任意規定と強行規定については、民法第91条及び92条に定めがある。

【民法】

(任意規定と異なる意思表示)

第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

(任意規定と異なる慣習)

第92条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

第91条の規定を分かりやすくいいかえれば、「公の秩序に関しない規定」(任意規定)については、契約で法令と異なる取決めをしておけば、その取決めは有効だということである。従って、裁判所でそのような取決めをしていると主張・立証すれば認められることになる。従って、民法の任意規定は、このような取り決めの無い場合のために用意されているということになる。

一方、公の秩序に関する規定(強行規定)に反する契約が労使間にあったとしても、労働者側がそのような契約は嫌だから法律に従うべきだと言えば、その法律の方が優先するということである。

(イ)労使慣行の法的効力

また、労使間に、長期にわたって一定の労使慣行が行われていれば、労使ともにその慣行に従うという意思があると考えるのが普通であろう。そのために第92条が用いられるのである。

すなわち、第92条の規定は、労使の慣習は公の秩序に関しない法律の条文よりも優先するということである。ここでいう慣習とは、個々の企業内の慣習であってもよい。

【参考判例】

東京地判平成14年12月25日(日本大学定年事件)は「労使慣行が事実たる慣習となっているというためには、第1に同種の行為又は事実が一定の範囲において、長期間反復継続して行われていること、第2に労使双方が明示的に当該慣行によることを排除、排斥しておらず、当該慣行が労使双方(特に使用者側においては、当該労働条件の内容を決定し得る権限を有する者あるいはその取扱いについて一定の裁量権を有する者。)の規範意識に支えられていることを要すると解するのが相当」であると判示している(原告勝訴)。

また、東京地判 平成27年6月23日(槇町ビルヂング事件)も、慣習の要件については同様に判断しているが、「退職金の支払に関する労使慣行が成立している場合には、退職金の支払について定めた就業規則、労働協約、労働契約等の成文規範がないにもかかわらず、当該労使慣行を原因として退職金請求権という具体的な法的権利が発生することになるのであるから、単に一時期退職金が複数の従業員に支払われていたに過ぎない事例等と区別して、権利発生の原因事実の存否を適切に判断し得るように、その外延を明確にする必要がある」「退職金が『一定の基準』により算出され、支払われているという認識があるに過ぎないのでは、労使慣行の成立要件として甚だ不十分といわざるを得ず、勤続年数に比例した退職金が支払われるといった程度の認識でも十分とはいえない」として、こちらは原告が敗訴している。

すなわち、権限のある者によって認められた(黙認でよい)、長期間反復継続して行われている慣習は、法的にみて、労使間の契約として有効であるということだが、退職金の支給のような場合にはその成立はやや厳しいといった印象も受ける。

【参考判例】

さらに、就業規則や労働協約などの明文の規定に反する慣行の場合はどうであろうか。これについて、最1小判平成7年3月9日(商大八戸ノ里ドライビングスクール事件)は、大阪高判平5年6月25日の以下に示す判断を維持している。なお、この事件は、大阪高裁が1審の判決を棄却しており、労働者側が敗訴した事例である。

大阪高裁の判決は次のように言う。

民法92条により法的効力のある労使慣行が成立していると認められるためには、同種の行為又は事実が一定の範囲において長期間反復継続して行われていたこと、労使双方が明示的にこれによることを排除・排斥していないことのほか、当該慣行が労使双方の規範意識によって支えられていることを要し、使用者側においては、当該労働条件についてその内容を決定しうる権限を有している者か、又はその取扱いについて一定の裁量権を有する者が規範意識を有していたことを要するものと解される。

そして、その労使慣行が右の要件を充たし、事実たる慣習として法的効力が認められるか否かは、その慣行が形成されてきた経緯と見直しの経緯を踏まえ、当該労使慣行の性質・内容、合理性、労働協約や就業規則との関係(当該慣行がこれらの規定に反するものか、それらを補充するものか)、当該慣行の反復継続性の程度(継続期間、時間的間隔、範囲、人数、回数・頻度)、定着の度合い、労使双方の労働協約や就業規則との関係についての意識、その間の対応等諸般の事情を総合的に考慮して決定すべきものであり、この理は、右の慣行が労使のどちらに有利であるか不利であるかを問わないものと解する。

それゆえ、労働協約、就業規則等に矛盾抵触し、これによって定められた事項を改廃するのと同じ結果をもたらす労使慣行が事実たる慣習として成立するためには、その慣行が相当長期間、相当多数回にわたり広く反復継続し、かつ、右慣行についての使用者の規範意識が明確であることが要求されるものといわなければならない

※ 大阪高判平5年6月25日(引用者において、下線強調及び改行を追加した。)

この場合は、かなり要件が厳しいといえよう。

【関連コンテンツ】

労働災害の損害を取り戻す方法

事業者が労災隠しをする場合、最初は労働者が労災隠しに協力してしまった架空の例を挙げて、労働者が損害を回復する方法について解説します。

ネットを利用した判例の探し方

労働関係の判例のネットを活用した探し方についてわかりやすく説明しています。

2017年民法改正(消滅時効等)

2017年に民法が大幅に改正をされました。このうち、消滅時効と法定利率など、労働安全衛生担当者が知っておくべき項目について解説しています。

労働者への民事賠償を認めた判例

他社の労働者によって災害が発生した場合(混在作業)に、労働者が訴えられた民事賠償訴訟の判決を取り上げて解説します。