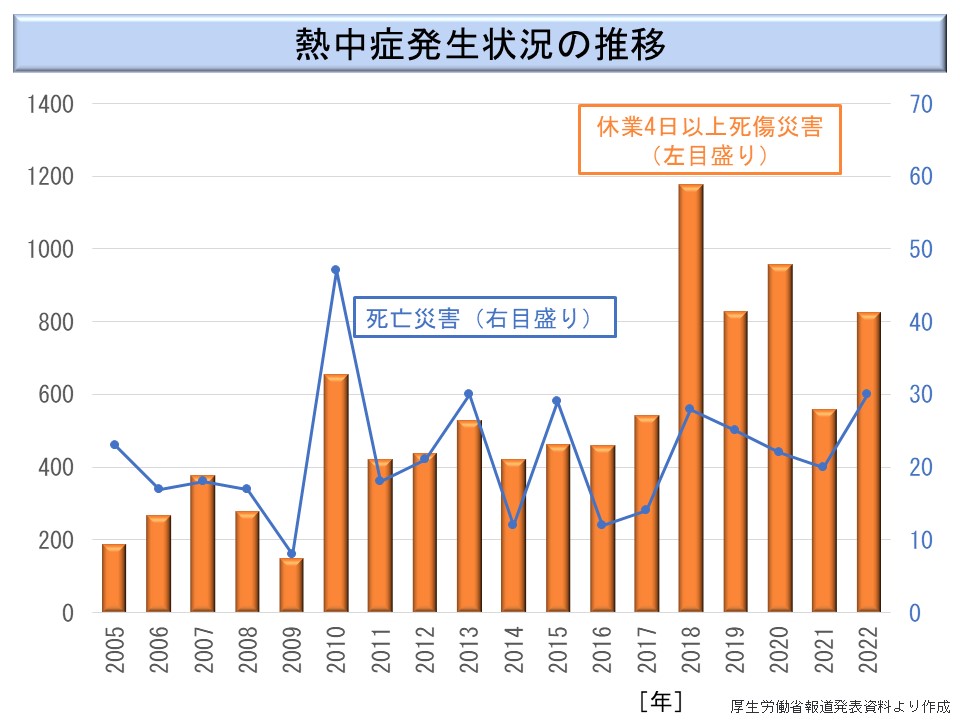

熱中症による休業4日以上の労働災害は、近年、急激な増加傾向が見られます。また、熱中症による死亡労働災害は、年間 30人を超えており、これは労働災害による死亡者数全体の約4%を占めています。

ところが、労働安全衛生法(安衛法)は、成立から今日まで、工業的業種の労働災害防止を主要な目的としていたこともあり、これまで労働安全衛生規則(安衛則)においては、発汗作業に関する措置(第 617 条)を別にすれば、熱中症対策を直接の目的とする規定はありませんでした。

このため、厚生労働省では、2025 年4月 15 日に、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和7年4月15日厚生労働省令第57号)を公布し、熱中症対策を事業者に義務付けることとしました。

ただ、事業者にとって問題となるのが、その施行が同年6月1日と公布から施行まで1月半しかなく、しかも、通達の発出が5月 20 日とぎりぎりになったことです(※)。

※ 令和7年5月20日基発 0520 第6号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(WEBでの公開は5月21日)。なお、改正安衛則の公布時に公開されたパブリックコメントの結果では、実施すべき事項の詳細は通達で示すとされている。

このため、事業者は、短期間に法令に適合するための準備を行わなければならず、かなりの混乱も予想されます。

そこで、本稿では、本改正について分かりやすく解説するとともに、短期間の施行までの間に行うべきことの留意事項などを示しています。

なお、改正によって具体的に何をしなければならないのかは、当サイトの「熱中症対策の教育用テキスト」の「6 付録(2025 年6月の安衛則改正による取り組み)」を参照してください。

- 1 はじめに

- (1)改正省令の公布まで

- (2)改正された省令の内容とパブコメへの回答等

- 2 省令改正へどのように対応するべきか

- (1)施行期日等(いつまでに対策をたてなければならないか)

- (2)具体的に何をすれば良いか

- (3)労働者に対する熱中症対策のための教育について

- 3 最後に

- (1)熱中症対策の重要性

- (2)今回の法改正の問題点

- 【参考資料】パブコメへの回答(抄)

1 はじめに

(1)改正省令の公布まで

ア 安衛則の改正(熱中症関係)に関するパブコメ

(ア)パブコメに示された改正の概要

執筆日時:

最終改訂:

※ イメージ図(©photoAC)

厚労省は、2025 年1月 30 日に、「安衛則を改正して熱中症関連の規定を新たに設ける」としてパブコメを開始した。

そこに示された「改正の概要」によれば、事業者に義務付けられることは2点である。

一点は、労働者が熱中症を発症した場合に、早期に発見して報告するシステムを構築することであり、もう一点は、熱中症を発症した労働者に対して、早期に対処するための体制を整備することである。。

【改正の概要】

- 事業者は、熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行うときは、異常を早期に発見するため、作業に従事する者が熱中症の自覚症状がある場合や作業に従事する者が熱中症による健康障害を生じた疑いがあることを見つけた場合にその旨を報告させる(※)ための体制を整備し、関係者に周知しなければならないこととする。

- 事業者は、熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業を行うときは、作業中止、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症の症状の重篤化を防ぐために必要な措置の内容及びその実施手順をあらかじめ定め、関係者へ周知しなければならないこととする。

※ ※報告を受けるだけでなく、積極的に「熱中症の症状がある労働者を見つけるための措置」として、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡等現場において取り組まれている効果的な措置を通達で推奨する。

※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案について(概要)」(2025年1月30日 安衛則改正のパブコメより)

ここで、「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係労働者への周知」については、「熱中症のおそれのある作業」については罰則付きの義務化(根拠条文は安衛法第 22 条及び第 27 条)となる。

なお、「熱中症のおそれのある作業」とは、「WBGT 28 度以上又は気温 31 度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業とするとされている。

従って、鉱業、鉄鋼・非鉄金属製造業、窯業などの伝統的な高温作業のみならず、北海道を含めて建設業や林業など屋外型の産業のほとんどすべてが対象となろう(※)。

※ 気象庁のデータによると、近年では札幌でも8月は 31 ℃を超えることが多い。なお、北海道内の最高気温は、2014年6月4日に十勝の音更町で観測された 37.8 ℃である。

(イ)公布から施行までの期間についての危惧

ただ、この時点ですでに多くの事業者が懸念したことは、公布日が、令和7年4月上旬(予定)とされており、施行期日が令和7年6月1日とされていることであった。あまりにも公布から施行までが短期間に過ぎるのである。

行政としては、「熱中症対策は重要であるから本年から実施したい、そして6月から死者が出ることはあるのだから6月から施行したい」という意識になるのは理解できなくもない。

しかし、義務化される内容に対して、対応可能な期間があまりにも短ければ適切な対応方法の検討さえ十分にできないこととなろう。施行された6月1日の直後に「WBGT28 度以上又は気温 31 度 以上」になることも予想されるのだから、事業者としては6月までに体制の整備等を図らざるを得ない。

与えられる期間がどれほど短くても、状況によっては必要な検討を行うことさえせずに、体制の整備を行うしない。そうなると、事業場によっては、仮にあとで不備に気づいたとしても、修正は困難というケースもあろう。

(ウ)労働衛生の3管理の観点からの疑問点

さて、熱中症対策もまた、労働衛生管理の一つである。そうであれば、労働衛生の3管理(作業環境管理、作業管理及び健康管理)が重要となることは言うまでもない。また、リスクアセスメントや労働衛生教育が重要であることもいうまでもない。

ところが、改正安衛則においては、作業環境の改善や作業の改善は、あっさりと切り捨てられている。また、リスクアセスメントや労働衛生教育についても、あらたな規定は設けられていないのである。

改正安衛則では、作業環境管理と作業管理を飛び越えて、健康管理のうち早期発見、早期対処のみを義務付けることとされたのである(※)。

※ リスクアセスメントについては、熱中症の予防も含めて安衛法第 28 条の2によって義務付けられており、労働衛生教育については熱中症の予防も含めて安衛法第 59 条によってすでに義務付けられていると考えることも可能である。

※ なお、第175回安全衛生分科会資料によると、第174回同分科会において「予防策は重要であり、休業に至らなかった事案も含めて検証すべき

」という意見が出され、「クール・ワークキャンペーンを通じ、引き続き熱中症予防の推進を図るとともに、新たに立ち上げる検討会において、休業に至らなかった事案の把握方法も含め、データに基づいた予防策の検討を行う

」としているところである。従って、行政としても今回の安衛則改正のみで対策が完了していると考えているわけではない。

しかし、リスクアセスメントにせよ、労働衛生教育にせよ、熱中症対策について従来のリスクアセスメントや雇入れ時の教育の中で行うのでは、あまりにも不十分なものにならざるを得ないだろう。

イ 労働政策審議会(安全衛生分科会)における諮問と答申

さて、その後、2015 年3月 12 日には、第 175 回労働政策審議会安全衛生分科会において、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」が厚生労働大臣から労働政策委員会会長に対して諮問され、「妥当と認める」との答申を得たところである(※)。

※ この答申についての報道発表文は公表されていない。また、当日の審議会の議事録は、5月21日現在で公開されていない。

本件要綱の内容は、基本的にパブコメで示された「概要」と同じものである。この日に改正案要綱が妥当との答申を得たことで、厚生労働省では、省令改正等の最終的な改正の手続きに入った。

なお、 この答申については、3月 12 日以降、厚生労働省が熱中症対策を罰則付きで行うという報道が散見される(※)。

※ 2025年3月12日読売新聞「企業の熱中症対策、厚生労働省が罰則付きで義務化へ…初期症状の放置で重症化と判断」、2025年3月16日NHK「働く人の熱中症対策 企業に罰則付きで義務づける方針 厚労省」など

※ なお、5月27日に行われた労働政策審議会安全衛生分科会において、行政側から「罰則付きで規制を行うという報道があってから、マスコミや事業者からの問い合わせが増えるなど関心が高まっている」という趣旨の発言が行われている。

(2)改正された省令の内容とパブコメへの回答等

ア 改正された省令の内容

そして、2025 年 4月 15 日に「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和7年4月15日厚生労働省令第57号)が公布されたのである。具体的には、労働安全衛生規則に次の第 612 条の2を追加するものである。

【労働安全衛生規則】

(熱中症を生ずるおそれのある作業)

第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。

2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症 を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

同改正省令によると、省令委任の根拠となる条文は安衛則第 27 条であるとされている。根拠条文そのものは、省令には示されていないが、通達によって同規則第 22 条であるとされている。従って、違反には 6月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金(安衛法第 119 条)が法定されている。

これについて、4月15日の厚生労働大臣の会見の際に、福岡厚生労働大臣が、記者の質問に答えて「事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成、これらの体制や手順の関係作業者への周知を罰則付きで義務付けることとし、これらにより、熱中症による死亡災害の減少に向けて取り組んでまいりたい

」と述べている。

※ 厚生労働省「福岡大臣会見概要」(令和7年4月15日)による

大臣の会見内容から判断する限り、現実に熱中症で死亡災害を発生させ、本条に違反があれば、監督機関は厳正な対処をするものと思われる。もっとも、この種のやや曖昧な内容の安衛則の規定について、たんなる違反についていきなり司法処分を行うことは考えにくく、罰則を強調することにはやや違和感を禁じえない。

なお、パブコメを行った時点では、省令の改正の省令と同時に通達でガイドラインを示すとされていた。しかし、改正の基本通達(解釈例規)は5月 20 日に公表されたが、ガイドラインは公表されていない。

イ パブコメへの回答等

また、パブコメへの回答が、慣例によって省令公布と同時に公開されている。

このパブコメへの回答は、全体で 31 件の質疑が載っており、これがかなり参考となる。その内容は次章以降で適宜、解説する。

また、改正安衛則に関するパンフレット「職場における熱中症対策の強化について」が「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に掲示されており、今回の省令改正の全体像を知る上では役に立つ。

図は、パンフレットからの引用である。この図からも分かるように、今回の安衛則改正の主眼は、熱中症を早期に発見して適切な対応をとるための仕組みを構築(して、それを関係者に周知)するということである。

(3)基本通達(解釈例規)の発出

冒頭で述べたように、その後、施行の(直前というべき)10 日前になって、本改正の基本通達(解釈例規)である令和7年5月20日基発 0520 第6号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(以下「通達」という。)が発出された。

※ なお、具体的な実施体制の整備等については、パブコメの結果の回答の9によれば、「本改正により義務付けられる「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係労働者への周知」の具体的な内容は、追って通達等でお示しする予定です

」とされている。つまり、具体的に何を行うべきかは、通達が示されるまで分からなかったのである。

これが遅れた事情については、(ここに記すことができない)やむを得ない事情があったとは聞いてはいるが、やはり、あまりにも遅すぎたというべきである(WEBでの通達の公開は5月21日)。

以下、通達等に従って、本改正で何をするべきかについて解説する。

2 省令改正へどのように対応するべきか

(1)施行期日等(いつまでに対策をたてなければならないか)

※ イメージ図(©photoAC)

施行は、すでに述べた通り、2025年6月1日からとなる。従って、施行の日以降の最初に「熱中症を生ずるおそれのある作業」を労働者に行わせるときまでに、新条の体制の整備、手順の作成等の対応を行う必要があることとなる。

ここで、「暑熱な場所」とは、「湿球黒球温度(WBGT)が 28 度以上又は気温が 31 度以上の場所

」をいうとされ、出張中の場合を含むものとされている。従って、運輸業の場合の荷の積卸作業なども含まれる。

※ イメージ図(©photoAC)

そればかりか「作業場所から作業場所への移動時等も含む

」というのであるから、事務職や営業職の労働者が外回りで屋外を移動する場合さえ含まれることとなる。

さらに、非定常作業を含むというのであるから、臨時の出張等で屋外を歩行するような場合さえ含まれることとなろう。従って、ほぼすべての企業で対策を採るべきこととなるだろう。

事務職や営業職で外回りの仕事がある企業の多くは、これを「暑熱な場所における作業」とは考えないかもしれない。しかし、これらの作業が見込まれる企業も、本改正による対策を確実に行う必要がある。

【「暑熱な場所」とは】第3 細部事項1 改正省令関係(1)共通事項イ 「暑熱な場所」とは、湿球黒球温度(WBGT)が 28 度以上又は気温が 31 度以上の場所をいい、必ずしも事業場内外の特定の作業場のみを指すものではなく、出張先で作業を行う場合、労働者が移動して複数の場所で作業を行う場合や、作業場所から作業場所への移動時等も含む趣旨であること。また、「暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、上記の場所において、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業をいうこと。なお、非定常作業、臨時の作業等であっても上記の条件を満たすことが見込まれる場合は対象となること。※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発 0520 第6号)

問題は、暑熱な場所かどうかをどうやって確認するかだが、通達によれば、実測が基本だという。しかし、これは温度が管理される屋内作業についてのことである。屋内作業の場合は、実測してみて「WBGT 28 度以上又は気温 31 度以上」にならないと分かれば、改正安衛則の対象にはならないと判断してよい。

しかし、屋外作業については実測しても意味はない。WBGT 又は気温は変化するのである。そして、「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う場合は、あらかじめ報告体制などを備えておく必要があるのだ。実測して確認したとしても、熱中症のおそれがあると分かったときは「時すでに遅し」である。

また、屋外作業を行う場合、あらかじめ報告の体制を整えているのであれば、「熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがある」のであれば、気温や WBGT の値に関わりなく対処をしなければない。実測して「WBGT 28 度以上又は気温 31 度以上」になっていなければ、対処しなくても良いということにはならないのである。

屋外業務の場合は、6月になって早々に「WBGT 28 度以上又は気温 31 度 以上」になることがないとは、誰にも言えないのである。屋外作業を行うのであれば、事業者としては、6月までに、体制の整備等を図る必要があるというべきである。

※ 通達には「夏季の屋外作業のように、一定期間、暑熱環境下で作業を行うことが明らかな場合は、十分な余裕をもって体制を整え・・・

」とあるが、通達を施行日の 10 日前に発出しておきながら、十分な余裕もないのもである。

また、「努めること

」とされているが、この規定は罰則付きの義務規定なのである。務めるだけで良いわけがないのではないかと思うが、如何なものであろうか。

【報告体制の整備】第3 細部事項1 改正省令関係(2)報告体制の整備(第612条の2第1項(新設)関係)イ 「報告をさせる体制の整備」は「熱中症を生ずるおそれのある作業」が行われることが想定される作業日の作業開始前までに行っておく必要があるが、夏季の屋外作業のように、一定期間、暑熱環境下で作業を行うことが明らかな場合は、十分な余裕をもって体制を整え、当該作業に従事することが見込まれる者に周知しておくよう努めること。なお、当該作業が、同一の従事者によって一定期間に連続して行われることが想定され、既に体制の整備及びその周知が講じられている場合には、当該措置を作業日ごとに重ねて実施する必要はないこと。※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発 0520 第6号)

また、通達では「熱中症を生ずるおそれのある作業に該当しない場合

」も同様な対策を採るよう務めることとされている。仮に、法的に「熱中症を生ずるおそれのある作業に該当しない場合」に労働者が熱中症になった場合、対策がとられていなければ安全配慮義務違反であるとして民事損害賠償の対象となることもあり得よう(※)。行政の示す定義に該当しない場合であっても、熱中症のリスクが予見できるのであれば、確実な対策が求められるというべきである。

※ 通達によって災害防止を目的とする行政指導が行われる場合は、その内容は雇用契約上の安全配慮義務の内容となり得る。

そもそも、本改正法の考え方は、熱中症に罹患した本人や周囲の者による事業者への報告と対処の体制づくりを義務付けるものである。熱中症を生ずるおそれのある作業に該当しない場合は、熱中症に罹患しても報告や対処をしなくてもよいなどということがあるはずがない。

【「暑熱な場所」をどのように確認するか】第3 細部事項1 改正省令関係(1)共通事項ウ 暑熱な場所に該当するか否かは、原則として作業が行われる場所で湿球黒球温度又は気温を実測することにより判断する必要があるが、例えば、通風のよい屋外作業について、天気予報(スマートフォン等のアプリケーションによるものを含む。)、環境省の運営する熱中症予防情報サイト等の活用によって判断可能な場合には、これらを用いても差し支えないこと。なお、熱中症を生ずるおそれのある作業に該当しない場合であっても、作業強度や着衣の状況によっては、熱中症のリスクが高まることから、事業者は、改正省令に準じた対応を行うよう努めること。※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発 0520 第6号)

(2)具体的に何をすれば良いか

ア 具体的な対応

(ア)重篤化を防止するための措置

改正安衛則第 612 条の2第1項の重篤化を防止するための具体的な措置については、通達は、次の3点を挙げている。

- ① 熱中症の自覚症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者を発見した者がその旨を報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ整備しておくこと

- ② 症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者への対応に関し、事業場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先並びに必要な措置の内容及び手順を事業場ごとにあらかじめ作成しておくこと

- ③ 当該体制や手順等について作業者へ周知することを事業者に義務付けるものである

【重篤化を防止するための措置とは】第3 細部事項1 改正省令関係(1)共通事項オ 熱中症の症状の重篤化を防止するためには、熱中症が生じた疑いのある者について、早期の作業離脱や身体冷却、必要に応じ、医師の診察等を受けさせるための医療機関への搬送を迅速かつ的確に行うことが重要である。このため、これらの措置が迅速かつ円滑に実施されるよう、①熱中症の自覚症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者を発見した者がその旨を報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ整備しておくこと、②症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者への対応に関し、事業場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先並びに必要な措置の内容及び手順を事業場ごとにあらかじめ作成しておくこと、③当該体制や手順等について作業者へ周知することを事業者に義務付けるものであること。なお、作業者に熱中症が生じたことが疑われる場合には、WBGT値や作業時間等にかかわらず、作成した手順を踏まえ、適切に対処することが重要であること。ただし、状況によっては、あらかじめ作成した手順どおりに措置を講ずることが難しい場合も考えられることから、このような場合は、熱中症の症状の重篤化を防ぐ観点から、何らかの合理的な措置を講じることが望ましい。※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発 0520 第6号)

また、熱中症の疑いがある場合の報告体制等については、ある程度の合理性を持ったものであれば問題はないということである。また、実際に熱中症が発生した場合の措置も、パブコメの回答12によれば、予め作成した通りに実施しなくてもかまわないというのであるから、その時点で得られる情報から合理性があると判断されるものを策定して関係者に周知・徹底すればよいということとなる。

【報告体制の整備について】

※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案(熱中症関係)に関する意見募集の結果について」(2025 年4月 19 日)

No. 案に対する御意見の要旨 御意見に対する厚生労働省の考え方 (略) (略) (略) 12 【措置の具体的な内容に関するご意見】

○ 報告体制の設置・周知を行った上で、実際には当該報告体制が作業の多忙さなどにより当該体制が機能しないことは容易に想定されるが、その場合、今回の改正による法令の内容に違反しないということでよいか。また、熱中症の症状の重篤化を防ぐために必要な措置は、その内容については事業者が自由に定めていればよく、例えその措置に致命的欠陥があったとしても法的には問題ないという理解でよいのか。

本改正においては、あらかじめ定めた報告体制や手順等に基づき、実際に措置を講ずることについてまで義務付けるものではありませんが、手順等の作成等に当たっては、熱中症の重篤化を防止する観点から、合理的に実施可能な内容を定める必要があります。

また、実際の対応に際しては、あらかじめ作成した手順を踏まえ、適切に対応して頂くことが望ましいですが、状況によっては、手順どおりに措置を講ずることが難しい場合にあっても、熱中症の重篤化を防止するため、状況に応じた合理的な措置を講じていただく必要があります。

(略) (略) (略)

現実には、中小企業等に対しては、業界団体などが共通的な対策を作成して説明会を行うなどの対応が望まれよう。大企業においては、衛生コンサルタント、産業医などの専門家の意見を聴きつつ、衛生委員会等に諮ったうえで策定するべきであろう。

(イ)個人事業主等への対応をどう考えるべきか

なお、対象となるのは労働者には限られないことに留意するべきである。対象となるのは、「労働者だけでなく、労働者と同一の場所において当該作業に従事する労働者以外の者を含む

」とされている(※)。

※ 筆者が東京労働局の健康課長に直接確認したところでは、労働者と同一の場所において「同時に」働く者のみが対象となるとのことであった。

【個人事業主等への対応】第3 細部事項1 改正省令関係(1)共通事項エ 「当該作業に従事する者」(以下「作業者」という。)とは、労働者だけでなく、労働者と同一の場所において当該作業に従事する労働者以外の者を含むものであること。※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発 0520 第6号)

従って、個人事業主等への対応は(労働者と同一の場所で働くのでない限り)求められていないことになる(※)。しかし、個人事業主等であっても、請負などの契約関係があれば状況によっては、安全配慮義務が成立しよう。

※ 労働者と同一の場所で働くのでない限り個人事業主等への対応は必要ないという通達の解釈が、どこから出てくるのか、やや理解に苦しむとしか言いようがない。

個人事業主に仕事を依頼するのであれば、労働者と同一の場所で働く場合であろうとなかろうと、安全配慮義務が生じることはあり得る。本人任せにしておいてよいというものではない。労働者に準じた対応を取ることが望まれよう。

(ウ)建設業等の混在作業の場合

建設業等の混在作業の場合、「建設現場にみられるような混在作業であって、同一の作業場で複数の事業者が作業を行う場合は、当該作業場に関わる元方事業者及び関係請負人の事業者のいずれにも措置義務が生ずる

」とされている。

また、そのことの帰結として、違反があれば「元方事業者のみに違反が生ずる訳ではなく、当該作業場に関わる全ての事業者に同条違反が生ずる

」とされているが、これは当然であろう。

【建設業等の混在作業の場合】第3 細部事項1 改正省令関係(1)共通事項カ 改正により新設される労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第 612 条の2は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。第4の2(1)において「安衛法」という。)第 22 条に基づくものであり、個々の事業者に対し、措置義務が課されるものであること。また、建設現場にみられるような混在作業であって、同一の作業場で複数の事業者が作業を行う場合は、当該作業場に関わる元方事業者及び関係請負人の事業者のいずれにも措置義務が生ずるものであること。この場合の作業者に対する周知の方法として、各事業者が共同して1つの緊急連絡先を定め、これを作業者の見やすい場所に掲示することや、メールでの送付、文書の配布等が考えられること。なお、上記のような複数事業者が混在して作業を行う状況において当該措置が行われていなかった場合には、元方事業者のみに違反が生ずる訳ではなく、当該作業場に関わる全ての事業者に同条違反が生ずるものであること。※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発 0520 第6号)

建設業の場合、ほぼ間違いなく、夏場は熱中症対策が必要となる。重層下請け構造の中で、責任の所在があいまいにならないように確実な対策が望まれる。

(エ)報告体制の整備(第612条の2第1項(新設)関係)

改正安衛則第 612 条の2第1項の具体的な措置については、通達は、次のような方法を示している。

- 熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる作業場の責任者等報告を受ける者の連絡先及び当該者への連絡方法を定め、かつ明示することにより、作業者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行っている間、随時報告を受けることができる状態を保つことが含まれる

- 作業者から電話等による報告を受けるだけでなく、積極的に熱中症が生じた疑いのある作業者を早期に発見する観点から推奨される方法として、責任者等による作業場所の巡視、2人以上の作業者が作業中に互いの健康状態を確認するバディ制の採用、ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症のリスク管理、責任者・労働者双方向での定期連絡やこれらの措置の組合せなどが挙げられる

- 「周知」の方法には、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭によることがあり、原則いずれでも差し支えないが、伝達内容が複雑である場合など口頭だけでは確実に伝わることが担保されない場合や、朝礼に参加しない者がいる場合なども想定されるため、必要に応じて、複数の手段を組み合わせて行うこと

また、改正後の第 612 条の2第1項の報告体制の整備について、通達は次のように述べる。

【報告体制の整備】第3 細部事項1 改正省令関係(2)報告体制の整備(第612条の2第1項(新設)関係)ア 「報告をさせる体制の整備」には、熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる作業場の責任者等報告を受ける者の連絡先及び当該者への連絡方法を定め、かつ明示することにより、作業者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行っている間、随時報告を受けることができる状態を保つことが含まれるものであること。また、作業者から電話等による報告を受けるだけでなく、積極的に熱中症が生じた疑いのある作業者を早期に発見する観点から推奨される方法として、責任者等による作業場所の巡視、2人以上の作業者が作業中に互いの健康状態を確認するバディ制の採用、ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症のリスク管理、責任者・労働者双方向での定期連絡やこれらの措置の組合せなどが挙げられること。ただし、ウェアラブルデバイスによる管理については、必ずしも当該機器を着用した者の状態を正確に把握することができるわけではないため、他の方法と組み合わせる等により、リスク管理の精度を高めることが望ましいこと。イ 「報告をさせる体制の整備」は「熱中症を生ずるおそれのある作業」が行われることが想定される作業日の作業開始前までに行っておく必要があるが、夏季の屋外作業のように、一定期間、暑熱環境下で作業を行うことが明らかな場合は、十分な余裕をもって体制を整え、当該作業に従事することが見込まれる者に周知しておくよう努めること。なお、当該作業が、同一の従事者によって一定期間に連続して行われることが想定され、既に体制の整備及びその周知が講じられている場合には、当該措置を作業日ごとに重ねて実施する必要はないこと。ウ 「周知」は、報告先等が作業者に確実に伝わることが必要である。その方法には、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭によることがあり、原則いずれでも差し支えないが、伝達内容が複雑である場合など口頭だけでは確実に伝わることが担保されない場合や、朝礼に参加しない者がいる場合なども想定されるため、必要に応じて、複数の手段を組み合わせて行うこと。なお、熱中症の症状が疑われる場合の報告先については、必要に応じて、別添1(掲示例)を参考にされたいこと。また、現場で周知した結果の記録の保存までは法令では求めていないが、労働基準監督署による確認に際しては、事業者として適切に対応することが求められること。※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発 0520 第6号)

これについても、確実な報告体制の整備が構築されなければならないが、ルールを定めるだけで実際に報告がされなければ意味はないのである。関係者には周知徹底をする必要があろう。

なお、5月27日に行われた労働政策審議会安全衛生分科会において、労働側委員より「小規模の建設業では1人作業が多いのでその場合の対応も考えるべき」との指摘がなされ、行政側から「1人作業は、建設業のみならず、林業や警備業においても存在しているので、適切に対応をとってゆきたい」との回答があった。

※ 図は厚労省のパンフレット「職場における熱中症対策の強化について」より。

一人作業はできるだけ避けることが望ましいが、どうしても避けられないことはあろう。その場合は、転倒検出機能の付いたウエアラブル端末(※)の活用等が望まれよう。

※ 丸山崇他「熱中症予防対策におけるウェアラブルセンサーの活用と効果的な熱中症予防法の検証」(2021年年3月)等を参照されたい。なお、当サイトの次のコンテンツなども参照されたい。

ウェアラブル端末を用いた熱中症対策

熱中症の防止にはウェアラブル端末の活用が望ましいことから、それを活用する上での留意点等について解説します。

(オ)(3)手順等の作成(第612条の2第2項(新設)関係)

手順の作成について、通達は詳細な規定を置いている。繰り返すが、このような規定は定めるだけでは十分ではない。これを実効あらしめるためには、教育と訓練が必要である。現実に、熱中症の疑いがあるものが出た場合に、事前の教育と訓練なしに規定だけ定めても効果的な対策はとれないと考えるべきである。

※ 図は厚労省のパンフレット「職場における熱中症対策の強化について」より。

なお、作業の現場では、周囲の目を気にして救急搬送の要請をためらう傾向もみられる。しかし、意識障害がある場合は救急搬送をためらうべきではないことは徹底しておく必要がある(※)。

※ 環境省の「熱中症環境保健マニュアル 2022」の「Ⅱ 熱中症になったときには」の「2 どういうときに熱中症を疑うか」を参照されたい。

【手順等の作成】第3 細部事項1 改正省令関係(3)手順等の作成(第612条の2第2項(新設)関係)ア 手順等の作成の時期等については、(2)イと同様であること。イ 手順等の「周知」の方法については、(1)カ及び(2)ウと同様であること。ウ 「身体の冷却」としては、作業着を脱がせて水をかけること、アイスバスに入れること、十分に涼しい休憩所に避難させること、ミストファンを当てること等の被災者を体外から冷却する措置のほか、アイススラリー(流動性の氷状飲料)を摂取させる等の被災者を体内から冷却する措置が挙げられること。この間、容態が急変する場合があることから、熱中症を生じたおそれがある作業者を一人きりにすることなく、他の作業者等が見守ることが重要であること。エ 「熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順等」は熱中症の重篤化を防止する観点から、事業場の体制や作業実態を踏まえて合理的に実施可能な内容とする必要があること。手順等の作成に当たっては、必要に応じて、別添2(手順例)を参考にされたいが、必ずしもこれらによらず、作業場所及び作業内容の実態を踏まえて、事業場独自の手順等を定めて差し支えないこと。なお、別添2の手順例①は、令和3年4月20日付け基発0420第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」により従前から示しているものであり、同手順例②は新たに示すものであるが、判断に迷う場合には、放置したり、措置を躊躇して先送りにせず、#7119等を活用するなど専門機関や医療機関に相談し、速やかに専門家の指示を仰ぐことが望ましいこと。オ 「熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順」等については、あらかじめ、事業場における緊急連絡網、搬送先となる医療機関の連絡先(当該医療機関の所在地を含む。)を定めた場合には、これらも含めて手順例等に記載することが望ましいこと。カ 熱中症については、帰宅後も含め、時間が経ってから症状が悪化することがある。このため、事業場における回復の判断は慎重に行うことが重要である。回復後の体調急変等により症状が悪化する場合は、直ちに医療機関を受診する必要があるため、その旨を回復後の作業者に十分理解させるとともに、体調急変時の連絡体制や対応(具合が悪くなったら本人や家族が救急搬送を要請する、事業者側から様子を伺うための連絡を取る等)を、事業場の実態を踏まえて、あらかじめ定めておくことが重要であること。※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発 0520 第6号)

(3)労働者に対する熱中症対策のための教育について

本改正の主眼は、熱中症の初期症状を呈する状態になったとき、本人や周囲の者が事業者に報告するとともに、適切な対応をとるための体制作りということである。

しかし、そのためには労働者に対する熱中症の早期発見と早期対処に必要な知識を付与することが前提となろう。すなわち、適切な熱中症に関する衛生教育の実施が不可欠なのである。

そのために、「熱中症を生ずるおそれのある作業」を特別教育の対象にするべきであるべきだと考える。これについては、次の note の記事に書いたのでここでは繰り返さない。

しかし、行政としては(残念なことに)「熱中症を生ずるおそれのある作業」を特別教育の対象にして欲しいという要望は、却下している。しかし、法定されていると否とに関わらず、教育が必要不可欠なことは言うまでもない。

【熱中症を生ずるおそれのある作業】

※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案(熱中症関係)に関する意見募集の結果について」(2025 年4月 19 日)

No. 案に対する御意見の要旨 御意見に対する厚生労働省の考え方 (略) (略) (略) 14 【熱中症予防や対処法に関する教育に関するご意見】

○ 本改正により、事業者は熱中症予防管理者による熱中症教育を各現場で実施する事が求められるのか。またその場合、建設業のような重層下請け構造の中で、一次下請業者が二次下請業者の作業員への教育を実施してもよいか。

本改正は新たに熱中症に関する教育を義務付けるものではありませんが、熱中症を生ずるおそれがある作業に労働者を従事させる際には労働安全衛生法第59条第1項による安全衛生教育を実施する必要があります。その内容については具体的に定められていませんが、熱中症に関する望ましい教育の内容や実施頻度等については、引き続き、「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」の実施要綱に基づき教育の実施を推奨してまいります。

なお、前記の労働安全衛生法第 59 条第1項に基づく安全衛生教育を実施する義務についてはそれぞれの労働者を使用する事業者の義務ですが、その具体的な実施にあたり、元請事業者に委託し、まとめて実施することは可能です。

15 【熱中症予防や対処法に関する教育に関するご意見】

○ 熱中症の教育については、労働安全衛生法第 59 条並びに労働安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 32 号)第 36 条第1項第5号及び第7号に基づき実施することとされたい。

また、クールワークキャンペーン実施要綱で示されている労働者向け労働衛生教育(雇入れ時又は新規入場時)の事項については、最低限の教育実施時間を明示していただきたい。

更に、定期的に反復継続して教育等が行われるように考慮されたい。

教育については、有識者によるヒアリング結果において非常に重要とされており、労働者の取組の確実な実施、教育の質、内容を担保するために必要である。

本改正は新たに熱中症に関する教育を義務付けるものではありませんが、熱中症を生ずるおそれがある作業に労働者を従事させる際には労働安全衛生法第59条第1項による安全衛生教育を実施する必要があります。その内容については具体的に定められていませんが、熱中症に関する望ましい教育の内容や実施頻度等については、引き続き、「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」の実施要綱に基づき教育の実施を推奨してまいります。

またご提案いただいた内容につきましては今後の参考とさせていただきます。

(略) (略) (略)

厚生労働省としても、雇入れ時の教育の一環として、熱中症対策についても教育することは必要としており、熱中症の教育の実施は重要なことだと考えるべきである。

なお、熱中症に関する労働衛生教育を行う場合には、「STOP! 熱中 症クールワークキャンペーン」の実施要綱に、教育の科目・時間等が記載されているので、参考にして頂きたい。

3 最後に

(1)熱中症対策の重要性

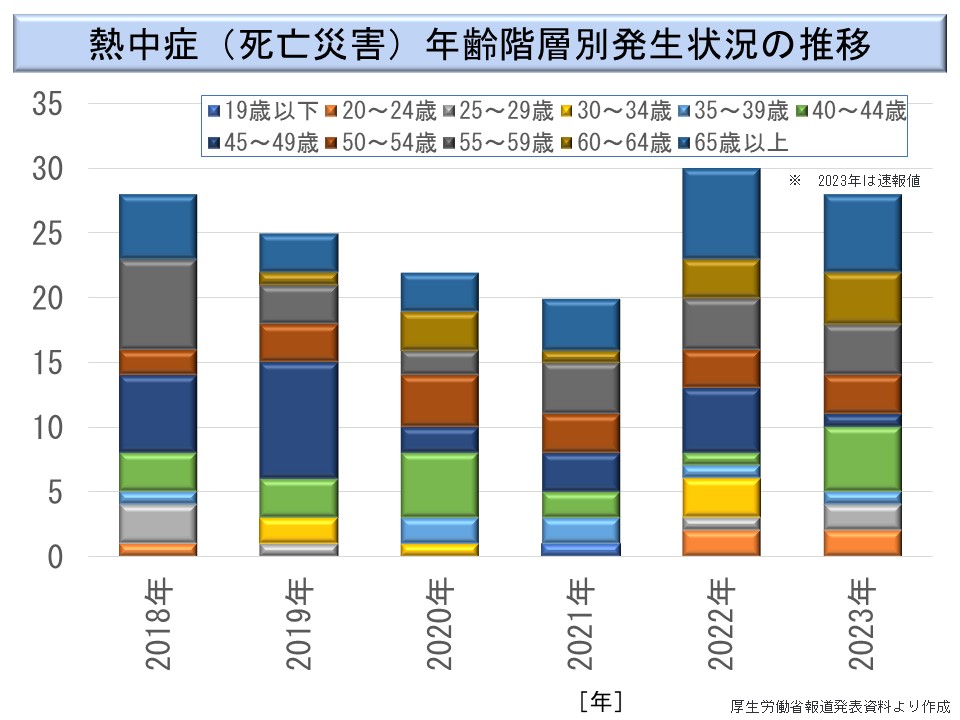

熱中症の死亡災害発生件数を見ると、50 歳以上の死者が常に半数を超えている。今後、労働者の高齢化はさらに進むことが予想されるし、気候危機の影響で熱中症の発生数の増加も容易に予想されるところである。

すなわち、熱中症対策が、今後、ますます重要となることは明らかであろう。今回の安衛則の改正は重要なものであることは言うまでもない。

本改正の主眼である熱中症の早期発見、早期の適切な対応は熱中症対策の中でもとくに重要な事項である。適切な対応が望まれよう。

(2)今回の法改正の問題点

ア あまりにも公布から施行までの期間が短いこと

今更ではあるが、公布から施行までの期間が短すぎて、事業者の側の準備期間が十分にとれないことは大きな問題だというべきである。

とりわけ中小企業の業界団体などでは、業界としての基準の策定、会員事業場への周知・啓発・教育等を行いたくても、行う時間が十分にとれない現状がある。

中小の企業では、このような対策でも独自に対応を取ることは困難な面がある。そうであればこそ、業界団体が適切な対応をとることが有効でもあり、また必要でもあろう。

そもそも、公布から施行まで1月半では期間が短すぎるというべきだが、さらに通達が施行の直前とも言うべき時期(10日前)に出されているのである。これでは、事業者としても適切な対応を取ることが難しいというべきだ。

行政には、当分の間は、熱中症対策についての周知を徹底することを中心とし、処罰云々はしばらくは差し控えることを強く望みたい(※)。結果的に、その方がスムーズに制度が導入されるということもあり得よう。

※ なお、5月27日に行われた労働政策審議会安全衛生分科会において、使用者側委員から「今回の改正では公布から施行までの期間が短くて不安を感じていた。通達の発出が20日になったことは遺憾である。今後は周知に努め、監督官による是正勧告などにあたっては配慮して欲しい」という趣旨の意見があり、行政から「通達の発出が遅くなったことは深謝する。今後とも周知広報に努めたい。ただし、熱中症対策について何もしないようなケースについては指導をしてゆく」との回答があった。施行日以降に省令で定められた対策を何もしていなければ、是正勧告を受けることはあり得るし、重篤な労働災害が発生すれば司法処分もあり得ると考えるべきだろう。

イ 作業環境管理、作業管理についての規定に欠けること

また、今回の改正で衛生管理の基礎となる作業環境管理及び作業管理についての規定が策定されなかったことは、労働災害防止対策の基本的な思想からの大きな後退ともいえよう(※)。

※ 繰り返しになるが、第175回安全衛生分科会資料によると、第174回同分科会において「予防策は重要であり、休業に至らなかった事案も含めて検証すべき

」という意見が出され、「クール・ワークキャンペーンを通じ、引き続き熱中症予防の推進を図るとともに、新たに立ち上げる検討会において、休業に至らなかった事案の把握方法も含め、データに基づいた予防策の検討を行う

」としているところである。従って、行政としても今回の安衛則改正のみで対策が完了していると考えているわけではない。

熱中症対策の場合、作業環境の改善及び作業管理上の対策は困難な面があることは否定はしない。しかし、努力義務としても、守衛や交通整理などの屋外での業務での日よけの設置、日よけ付き保護帽の支給、クールベスト等の支給などを盛り込めなかったものだろうか。

とりわけ日本では守衛は炎天下に立っていることが多いが、諸外国では日陰のあるスタンドの中に入っていることが多い。ぜひ、このような業種からでも改善が望まれるところである。

ウ 労働衛生教育についての規定に欠けること

また、熱中症の早期発見、早期の適切な対応を確実に行うためには、熱中症に関する衛生教育が重要である。安衛則第 36 条の特別教育が必要な業務については、近年、フルハーネス着用業務、テールゲートリフター操作業務などが新たに対象となっている(※)。

※ 電気自動車整備の業務は、電気工事業務からの分離であり、新たな義務付けではない。

熱中症の危険のある業務が、これらの業務に比して教育の必要性が低いとは思えない。

ここは、ぜひ特別教育の対象に加えて欲しいと思う。

また、事業者の側も「STOP! 熱中症クールワークキャンペーン」の各年の実施要綱(※)に示された「表3 熱中症予防管理者労働衛生教育」及び「表4 労働者向け労働衛生教育(雇入れ時又は新規入場時)」基づく教育の実施が望まれよう。

【参考資料】パブコメへの回答(抄)

【熱中症を生ずるおそれのある作業】

※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案(熱中症関係)に関する意見募集の結果について」(2025 年4月 19 日)

No. 案に対する御意見の要旨 御意見に対する厚生労働省の考え方 (略) (略) (略) 5 【改正事項に関するご意見】

○ 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 22 条第2号で掲げられる健康障害の要因に、熱中症にかかりやすい状況を指す「高湿」の文言を追記してほしい。また同時に、熱中症だけでなく、冬場のインフルエンザの感染リスクも想定し、「低湿」も今後の改正時にご検討いただきたい。

○ (略)

(略)本改正における「熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業」とは、「WBGT 28度以上又は気温 31 度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間超の実施が見込まれる作業」と示すことを予定しており、湿度にも着目したものです(略)

(略) (略) (略) 6 【改正事項に関するご意見】

○ 熱中症を早期に発見し適切な対応を図ることを目的としていることは理解できる。しかし、本義務の対象事業所の決定方法が明確でなく、本改正後に、明らかな高温作業を行う事業所以外は本規制の対象ではないと判断したが、被災者が出た場合に、措置を講ずるべきであったと後出しでの法令適用を受ける可能性があり、かつ法令の目的である「被災者を未然に防止する」ことが十分に達成できない懸念がある。

ついては、以下のような対象事業所の明確な適用基準を示していただきたい。

・ 化学物質のリスクアセスメントと同様、一定の判定基準に基づく作業環境アセスメントを自ら実施し、その結果に基づき必要な対応を行う。

・ 「冷房設備がなく外気導入のみで換気を行う事業所および屋外作業を行う事業者」を全て本規制の対象とする。

本改正における「熱中症による健康障害を生ずるおそれのある作業」とは、「WBGT 28 度以上又は気温 31 度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間超の実施が見込まれる作業」であることを通達で示すことを予定しており、これに該当する作業を行う場合には本改正による措置を講ずる義務が生じます。

また、これに該当しない作業についても、作業強度や着衣の状況により WBGT 基準値を超える場合は熱中症のリスクが高まるため、同様の措置を通達等で推奨することを予定しています。

(略) (略) (略) 9 【措置の具体的な内容に関するご意見】

○ それぞれの措置内容として、具体的に以下の内容でよいか。

(以下略)

本改正により義務付けられる「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係労働者への周知」の具体的な内容は、追って通達等でお示しする予定です。

(略) (略) (略) 11 【措置の具体的な内容に関するご意見】

○ 「医療機関への搬送」とあるが、あらかじめ定めることとされている必要な措置の内容及び実施手順には、具体的な医療機関名まで定める必要があるのか。仮に、具体的な医療機関名まで定める場合、医療機関の混雑状況に関わらず、画一的な運用となり、かえって熱中症による健康障害を生ずるおそれがある。

事業者が定める報告体制や手順等については、熱中症の疑いがある者を認めた場合に、当該者の熱中症を重症化させないために実施する措置をあらかじめ定めておくことを目的としているため、事業者が定めた内容は合理的に実施可能な内容である必要があります。

そのうえで、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順等として、具体的に医療機関名等を定めた場合であっても、現実に熱中症の疑いがある者が生じた場合に、当該手順等により対応することが目的に照らして不合理となっている場合は、あらかじめ定めた内容に限らず、熱中症を重症化させないための適切な措置を講じる必要があります。

12 【措置の具体的な内容に関するご意見】

○ 報告体制の設置・周知を行った上で、実際には当該報告体制が作業の多忙さなどにより当該体制が機能しないことは容易に想定されるが、その場合、今回の改正による法令の内容に違反しないということでよいか。また、熱中症の症状の重篤化を防ぐために必要な措置は、その内容については事業者が自由に定めていればよく、例えその措置に致命的欠陥があったとしても法的には問題ないという理解でよいのか。

本改正においては、あらかじめ定めた報告体制や手順等に基づき、実際に措置を講ずることについてまで義務付けるものではありませんが、手順等の作成等に当たっては、熱中症の重篤化を防止する観点から、合理的に実施可能な内容を定める必要があります。

また、実際の対応に際しては、あらかじめ作成した手順を踏まえ、適切に対応して頂くことが望ましいですが、状況によっては、手順どおりに措置を講ずることが難しい場合にあっても、熱中症の重篤化を防止するため、状況に応じた合理的な措置を講じていただく必要があります。

(略) (略) (略) 20 【WBGT 値等の測定に関するご意見】

○ 『WBGT 28 度以上又は気温31度以上の環境下』の確認については、確認方法を明確にしていただきたい。

さらに、気温測定だけでは前提条件となる環境の確認ができず WBGT 測定が必要であり、また通達上記載がある環境省熱中症予防情報サイトでの確認は5月から 10 月の期間でしか行えず、当該期間以外でも熱中症が発生している状況であるため、原則各作業場において WBGT 測定器による環境測定を行うこととすべき。

なお、原則 WBGT 測定器による測定を義務付けとし、測定値の精度が担保できる外部 WBGT 値測定公表機関等(環境省熱中症予防情報サイト等)による WBGT 値の確認を行った場合には同等の措置とみなす等の扱いとする等は考えられるのではないか。

○ 今後、WBGT 値や温度の測定基準、測定器の要求規格、測定器の精度管理検定要求などは定められるのか。

WBGT 値や気温については、実際に作業が行われる場で実測することが基本ですが、通風のよい屋外作業などで天気予報、スマホのアプリ、環境省の運営する熱中症予防情報サイト等の活用によって判断可能な場合には、これらを用いても差し支えありません。

WBGT 値の測定については、正確に測定するためには日本産業規格 JIS Z 8504 又はJIS B 7922 に適合した WBGT 指数計で測定いただくことが望ましいと考えます。また、WBGT 値の測定方法についても、日本産業規格 JIS Z 8504 を参考にしていただければと思います。

気温の測定については、著しい暑熱の屋内作業場における作業環境測定の際の測定方法等を定めた作業環境測定基準(昭和 51 年労働省告示第 46 号)第3条を参考にしてください。

WBGT 値や気温の測定結果について、本改正は記録や保存を義務付けるものではありませんが、事業場における熱中症予防対策や熱中症の重症化を予防するための取組に必要な範囲で記録・保存していただくことが望ましいと考えます。

(略) (略) (略)

【関連コンテンツ】

職場の熱中症予防管理者のための熱中症対策の教育用テキスト

熱中症による労働災害防止対策を、厚労省の要綱に示された教育カリキュラムに従って、具体的に何を行うべきかをテキスト形式にまとめています。

ウェアラブル端末を用いた熱中症対策

熱中症の防止にはウェアラブル端末の活用が望ましいことから、それを活用する上での留意点等について解説します。

熱中症による労働災害の発生状況

熱中症による労働災害発生件数を業種別、月別、発生時間別等にグラフにしてその推移を解説しています。また、東京都における暑熱日と災害発生件数の相関を示しています。

労働災害発生時の責任:民事賠償編

労働災害が発生したときの責任のうち民事賠償責任について説明しています。

労働安全衛生法における故意とは

事業場における労働災害防止のために、何をしなければならないかという観点から「故意」とは何かについて解説しています。