※ イメージ図(©photoAC)

最大荷重が1トン以上のフオークリフトで、工場内で走行させたり、荷の積卸を行うには、安衛法で定められた技能講習の修了等の資格が必要となります。

別稿でも触れましたが、フォークリフト運転の業務に限らず技能講習には様ざまな科目免除の制度があります。

ところが、フォークリフトの科目免除の制度はきわめて分かりにくい制度となっています。このため、登録教習機関でも、詳細部分について完全に理解できていないことがあるほどです。

本稿では、フォークリフトの運転技能講習の免除制度について、図表を用いて分かりやすく解説します。フォークリフトの運転技能講習を従業員に受けさせようとする企業の担当者の方のみならず、登録教習機関の受付担当者の方、さらには御自身でフォークリフトの運転技能講習を受けようとされる方の参考になります。

- 1 はじめに

- (1)フォークリフト運転技能講習

- (2)フォークリフト運転技能講習の正規の科目

- (3)フォークリフト運転技能講習の科目免除(根拠条文)

- 2 フォークリフト運転技能講習の科目免除とその問題点

- (1)フォークリフト運転技能講習の科目免除(分かりやすく)

- (2)科目免除についてのいくつかの補足説明

- (3)科目免除制度の問題点

- 3 最後に

- (1)科目免除制度の見直しが強く望まれる

- (2)事業場での安全教育の重要性

1 はじめに

執筆日時:

(1)フォークリフト運転技能講習

※ イメージ図(©photoAC)

工場や倉庫などは言うに及ばず、小売業のバックヤードや大規模な農場など、荷を扱う場所では、フォークリフトはなくてはならないものとなっている。

しかし、便利な反面、取扱いを誤ると大きな事故になり得る(※)ことから、最大荷重が1トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務を行うには、安衛法第 61 条(安衛令第 20 条第十一号/安衛則別表第三)の規定により技能講習を修了していること等が必要とされている。

※ 例えば、建設荷役車両安全技術協会「災害事例 フォークリフト(すべて)」、労働新聞社「フォークリフト災害事例」など

なお、ここにいう運転とは、たんなる走行のみならず荷の積卸し作業を含む概念である。また、ここにいう道路とは、道路交通法上の道路であり、公道に限られない(※)。

※ 詳細は「私有地での運転に免許は必要か」を参照して頂きたい。

(2)フォークリフト運転技能講習の正規の科目

さて、安衛法の技能講習は学科講習と実技講習からなり、それぞれ修了試験があって(※)それに合格できないと資格は取得できない。

※ ガス溶接の技能講習の実技講習には修了試験はないので、実技講習で不合格になることはない。

フォークリフト運転技能講習の正規の科目は、「フォークリフト技能講習規程」に次のように定められている。

【フオークリフト運転技能講習規程】

(講習科目の範囲及び時間)

第2条 技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。

| 講習科目 | 範囲 | 講習時間 |

|---|---|---|

| 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | フオークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置及び制動装置並びに方向指示器、警報装置その他のフオークリフトの走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 | 4時間 |

| 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 | フオークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、ヘツドガード及びバツクレスト並びにラム、バケツトその他のフオークリフトの荷役に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 | 4時間 |

| 運転に必要な力学に関する知識 | 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重量 重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ | 2時間 |

| 関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則中の関係条項 | 1時間 |

2 技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行なうものとする。

| 講習科目 | 範囲 | 講習時間 |

|---|---|---|

| 走行の操作 | 基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 | 20時間 |

| 荷役の操作 | 基本操作 フオークの抜き差し 荷の配列及び積み重ね | 4時間 |

3 第1項の学科講習は、おおむね100人以内の受講者を、前項の実技講習は、10人以内の受講者を、それぞれ1単位として行うものとする。

第1項の学科の時間割については、ややアンバランスという印象を受ける。まず、真っ先に気付くのが、フォークリフトに多い転倒災害や挟まれ巻き込まれ災害がどのようなメカニズムで起きるのかや、どのような操作をすると災害が起きやすいのか、また実際にフォークリフトに関連してどのような災害が発生しているのかについて講義するべき時間がないのである。

さらに、各科目で教える内容はやや中傷的な内容に偏っている。例えば、力学の内容はかなり抽象的に過ぎて、それがどのようにフォークリフトの運転に関わるのか、また災害との関連についての説明をすることとされていないのである。テキストなどの教材作成者や、講師が、こういった意識を持っていればよいが、この規定を見て抽象的なことだけを教えるようなことになっては、技能講習の意味がなくなるであろう。

なお、第3項に実技講習は 10 人以内の受講者を1単位として行うとされているが、講師一人と機械(フォークリフト)一台、それに受講生が最大で 10 人が1グループとなって講習を行うのである。

例えば走行については、受講生が最大で 10 人だったとしても 20 時間で終了するのである。講師による説明や実演の時間も必要なので、実質的に1人当たりの受講生がフォークリフトの操作の練習をするのは1時間そこそこである。それだけの時間、練習して職場へ帰れば、「資格を持っているのだからきちんと仕事ができるはず」という眼で見られるのである。

(3)フォークリフト運転技能講習の科目免除(根拠条文)

しかも、安衛法に定められている様ざまな資格の試験等と安全衛生教育には、やたらに免除制度が設けられているものが多い。そして、その中にはどう考えても不合理と思えるものも少なくない。

もちろん、それには制定当時の複雑な経緯があってそうなっているのだが、今となっては誰も覚えておらず、当時のこの種の記録は残っていないものがほとんどである。そして、長年にわたって運用が行われていると、わが国の現行の官僚制度の下では簡単には変更されることはないのである。

フォークリフトの技能講習の科目免除も例外ではなく、かなり複雑な内容で運用が行われており、現在ではかなり不合理な内容も含まれているがそれについて後述する。

現行のフォークリフト技能講習規程第3条は、次のように科目免除についての規定を置いている(※)。

※ 次章で分かりやすく解説するので読み飛ばしていただいて構わない。

【フオークリフト運転技能講習規程】

(講習科目の受講の一部免除)

第3条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について、当該科目の受講の免除を受けることができる。

| 受講の免除を受けることができる者 | 講習科目 |

|---|---|

|

一 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)又は同条第四項の大型特殊自動車第二種免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)を有する者 二 次のいずれかに掲げる者であって、3月以上フオークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者 イ 道路交通法第84条第3項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者 ロ 道路交通法第84条第4項の大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許又は大型特殊自動車第二種免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者 |

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 走行の操作 |

|

一 道路交通法第84条第3項の大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者 二 道路交通法第84条第4項の大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許又は大型特殊自動車第二種免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者 |

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 |

| 6月以上フオークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者 | 走行の操作 |

なお、「カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る」との規定が随所にある(※)。「カタピラ限定」と略称され、自衛隊員やスキー場の職員などが取得することが多い。免許証には「大特車はカタピラ車に限る」と記載される。

※ カタピラとは、通常の日本語でいうキャタピラのことで、建設機械では「クローラ」、「履帯」、「無限軌道」などとも呼ばれる。

法令特有のきわめて分かりにくい文章となっている。おそらく、この表を読んで何が書いてあるかを正しく理解できる国民はほとんどいないのではないかと思える。

次章で、この表を分かりやすく解説するとともに、その問題点をみてゆこう。

2 フォークリフト運転技能講習の科目免除とその問題点

(1)フォークリフト運転技能講習の科目免除(分かりやすく)

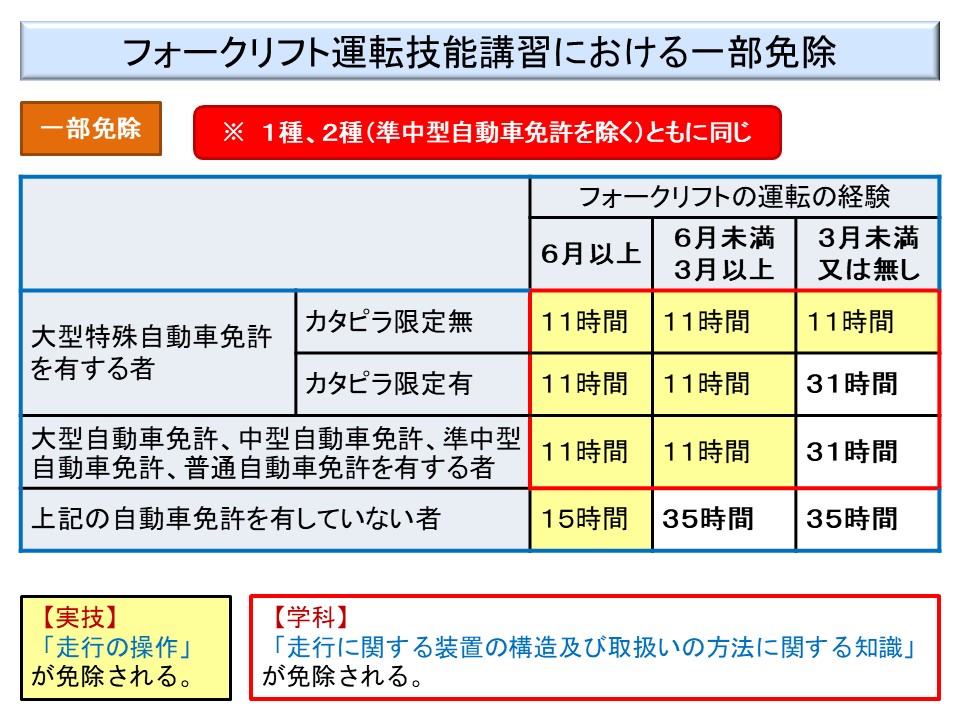

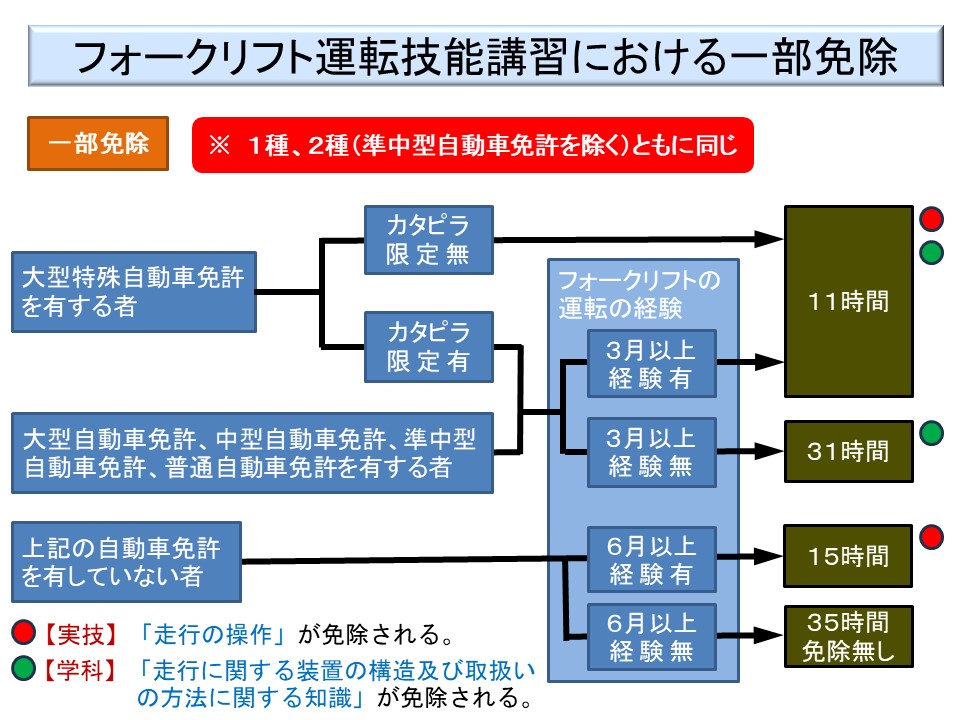

前章で示したフォークリフト運転技能講習の科目免除を表で表すと次のようになる。

これを図で表すと次のようになる。

例えば、普通自動車等の免許を保有していて過去にフォークリフトの運転の経験がない場合、学科の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」が免除され、全体の講習時間は 31 時間で修了できる(※)のである。

※ かつてはフォークリフトの技能講習と言えば、31 時間コースがほとんどで、35 時間コースを実施していない登録教習機関が少なくなかったほどである。最近では、35 時間コースを受講する者も増えつつある。

なお、普通自動車免許に「普通車は AT 車に限る」、「普通車はミニカーに限る」(1985 年道交法改正前のミニカー免許保有者で経過措置を受けなかった場合の限定免許=この免許を持っている受講者はまずいないとは思うが)などの限定があったり、大型自動車免許に「大型車は自衛隊用自動車に限る」(この限定解除はそれほどコストがかからず、保有者の多くが限定解除するので、そのまま保有しているケースはまれである)、「大型自動車はマイクロバスに限る」(1980 年道交法改正前のマイクロバス免許保有者で経過措置を受けなかった場合の限定免許)などの限定があっても、限定がない場合と同様な免除の対象になる。

また、大型特殊自動車免許(カタピラ限定なし)を保有していれば、過去にフォークリフトの運転の経験がない場合でも、学科の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」と実技の「走行の操作」が免除されてしまう。

(2)科目免除についてのいくつかの補足説明

ところで、前項の図表を見て、フォークリフト運転の技能講習の受講者がなぜ、フォークリフトの運転の経験があるのかが不思議に思えるかもしれない。それは、次のような理由である。

【技能講習の受講者が運転の経験がある理由】

- 技能講習が必要ない道路上の運転の経験(大型又は小型の特殊自動車免許の保有者の場合)

- 特別教育で運転が可能な1トン未満のフォークリフトの運転の経験

- 安衛法の適用のない状況での運転(個人事業主がその事業場において運転する場合等)

ただし、これらのフォークリフト運転の経験があることを証明する書類を、技能講習の開始までに提出することが求められる。実務経験についての事業者証明はもちろんのことだが、2番目の「1トン未満のフォークリフトの運転の経験」で免除を受ける場合、特別教育等の修了を証明する書類や定期自主検査の記録(安衛則第 151 条の 23)の写し(※)を求められることもある。

※ 登録教習機関には、行政の監査が定期的に入って、免除要件の確認を適切に行っているかについてもかなり厳しく調べられる。このため、登録教習機関としても、免除要件のフォークリフト運転の実務経験は厳格に確認することが多い。

特別教育の対象となる最大荷重1トン未満のフオークリフトは、現実にはほとんど普及していない。このため、定期自主検査の記録などによって、本当に所有していることの確認をとるのである。

なお、最初の項目の「道路上の運転の経験での免除」を受ける場合、フォークリフトの車検証の写しを提出せよと言わない登録教習機関が多いようである。

そして、最後の項目の「安衛法の適用のない状況での運転」は、現実には証明する方法がないため、事実上認められることはないのが実際のところである。

なお、大型特殊自動車免許の限定免許には、「カタピラ限定」の他に「農耕車限定」(※)があるが、「農耕車限定」については、通常の大型特殊自動車免許と同じように扱ってよい。

※ トラクターなどの農耕作業用自動車(農耕車)の運転が可能な免許である。農業協同組合(JA)や農業大学校で、数千~数万円で取得できるため、一般の大型特殊自動車の運転の必要がない農家で取得されることが多い。

なお、農耕車限定の大型特殊自動車免許取得が、フォークリフト運転の技能講習の科目免除の対象になることは、例えば「神奈川労働局から神奈川労務安全衛生協会に当てた文書」などにも示されている。

(3)科目免除制度の問題点

ア 普通自動車免許を保有している場合

普通自動車等の免許の保有が科目免除の対象になるのは、普通自動車等の免許を取得するときに「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」は得ているはずだという形式論なのである。現実には、普通自動車とフォークリフトでは構造が全く異なっている(※)のだが・・・。

※ とりわけ、リーチフォークリフトの場合は、カウンターバランスフォークリフトよりも普通自動車との違いが大きいため、これを省略することは大きな問題となる。なお、リーチフォークリフトの問題については「リーチフォークリフト固有の災害と注意事項」で説明したのでここでは繰り返さない。

たとえば、普通自動車で前進でカーブを切るときには内輪差が問題となるが、フォークリフトでは外輪差が問題となる。また、ハンドル(ステアリングホイール)の操作方法なども異なっており、自動車では走行しながら手をハンドルから離せばハンドルは自動的に元の位置に戻る(復元力)が、フォークリフトではこのようなことはないので、運転者がハンドルを元の位置(※)に戻す必要がある。

※ 最近ではそのようなことはないが、昔の機体では、カーブを切っているうちに、ハンドルのノブの中立位置(前進するときの位置)が変わってしまうことがあった。これは、古い建設機械でも起こり得るが、普通自動車ではあり得ないことである。

普通自動車免許を保有している受講者に対しては、走行装置に関するフォークリフト固有のことは、実技講習で教えるしかないのだが、ただでさえ受講者がフォークリフトを操作する時間がない中では、かなりの困難をもたらすのである。

イ 大型特殊自動車免許を有している場合

また、大型特殊自動車免許を保有している受講者は、先述したように、過去にフォークリフトの運転の経験がない場合でも、学科の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」と実技の「走行の操作」が免除されてしまうのである(※)。

※ この場合も、職場に戻って仕事でリーチフォークリフトを使用する受講者にとって、かなり厳しいものがある。これについても、リーチフォークリフトの問題については「リーチフォークリフト固有の災害と注意事項」を参照して欲しい。

これは、大型特殊自動車免許を有していれば、フォークリフトの道路上の運転は可能(※)なので、走行の能力はあるはずだから技能講習で走行についての知識や技能を習得させる必要はないという、驚くべき形式論から発しているのである。

※ 農耕車限定の大型特殊自動車免許では、フォークリフトの道路上の運転は許されない。従って、農耕車限定の大型特殊自動車免許を保有していてもフォークリフトの道路上の走行は許されないので、学科の「走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」と実技の「走行の操作」が免除される現在の扱いは明らかに矛盾である。

これは、制度を創設したときに、農耕車限定の大型特殊自動車免許があることをうっかり忘れたため、「カタピラ限定」だけを科目免除の対象から外したためにこのようなことになったものであろう。最初に問題になったときに「農耕車限定の大型特殊自動車免許は、大型特殊自動車の免許ではない」とでも説明しておけばよかっただろうに、今となっては後の祭りである。

もちろん、大型特殊自動車の免許を取るときには、ホイールローダを用いることが多くフォークリフトの運転は教えられないことが多い。ホイールローダは、中折れ式と言われ、普通の自動車やフォークリフトのようにタイヤの向きを変えて車体の走行方向を変えるのではなく、車体の前部を左右に振って車体の向きを変えるのである。

フォークリフトは、後輪で操向(車の向きを変える)し、しかもタイヤの向きが大きく変わる。このため、フォークリフトの運転は、実際に経験がなければ大型特殊自動車免許を保有しているからといって、スムーズにできるようなものではない。

現実に、大型特殊自動車を保有する受講者で、フォークリフト運転の技能講習を実技講習で不合格になるケースは多いと、多くの登録教習機関の関係者は口をそろえる。そのため、大型特殊自動車免許を保有する受講者にも数時間の走行の操作の講習を義務付けている登録教習機関もあるという。

やはり、大型特殊自動車免許を保有している受講者に対する科目免除の制度は、かなり無理のある制度だと思える

3 最後に

(1)科目免除制度の見直しが強く望まれる

※ イメージ図(©photoAC)

安衛法第 61 条による就業制限業務に関して、技能講習制度は免許制度の下位資格と位置付けられ、やや軽度の資格と捉えられることが多い。そのようなこともあり、また、国是として民間の活用が推進されたことが契機となって、現在では国家が直接運営するのではなく、民間の登録教習機関にその運用が委ねられている。

しかしながら技能講習を含めて就業制限業務の趣旨は、一定の知識・技能のない者が行うと危険であることから、まずその業務を行うことを一律に禁止し、免許取得者や技能講習の修了者にのみ業務を行うことを許す制度なのである。

そうであってみれば、技能講習の科目免除を行うには、免除をしてもその業務が安全に行えるという根拠がなければならないだろう。大型特殊自動車免許を保有している者はフォークリフトの道路での走行を認められているのであるから、技能講習で走行について講習をする必要はないなどという形式論で免除してよいものではないのではなかろうか。

そもそも道路の走行と、工場のような入り組んだ形状で他の作業者との混在の多い場所での走行はわけが違うだろう。そのような状況下において、一定の要件を有する者に技能講習の大幅な科目免除を認めることが正しいこととは思えない。制度の改善が期待されるところである。

(2)事業場での安全教育の重要性

※ イメージ図(©photoAC)

しかし、制度改善が簡単には期待できないことも事実である。やはり、各事業場において、技能講習を修了した労働者に対する安全教育を確実に実施することが必要であろう。

普通自動車の運転免許でさえ、免許取りたての初心者の運転は危ないと感じられるだろう。技能講習の実技の個別の指導時間は、普通自動車免許取得時よりもはるかに短いのである。しかも操作レバーの配列が事業場のものと同じもので講習を受けたとは限らないのだ。技能講習を修了すれば、運転についての知識・技能は十分と考えられるようなものではないのである。

ところで、本稿の趣旨からは外れるが、登録教習機関になるための登録は、一定の要件さえ満たせば誰でも行うことが可能なのである。ところが、技能講習の教育や試験の内容については、国によって基準が定められているわけではない。

すなわち、登録教習機関によって講習の内容や試験の基準が異なっていることもある(※)ことが前提の制度となっているのである。

※ 現実には、労働災害防止団体等から数種類のテキストが出版されており、そのテキストに沿って講習が行われていることが多い。しかし、講習の細かな内容となると、登録教習機関によって食い違いがあることも珍しくないのである。

例えば、フォークリフトでバックをするときには、身体を右に曲げて後方を確認しながら右手をヘッドガードの支柱に当て(取っ手があればそれをつかむ)、左手でハンドルノブを操作する。

ところが、周囲の状況によっては身体を左に曲げて後方を確認したいことがある。このとき、ハンドル操作を左手でするように指導する機関と右手で操作するように指導する機関がある(※)。わずかな違いのように思えるかもしれないが、このようなことは、事業場において安全の観点からルールを統一しておく必要がある。

※ 常識的には右手で操作する方が案z年にバック走行が可能だろう。

また、リーチフォークリフトで、走行時の減速をデッドマンブレーキを外すことで行うように指導している機関もあるやに聴く(※)。

※ このことの問題点は、先述した「リーチフォークリフト固有の災害と注意事項」を参照して欲しい。。

技能講習を修了した者に対しても、事業場において教育を行うことの重要性が、こんなことからも分かるだろう。

【関連コンテンツ】

フォークリフトの転倒災害を防止するために

本稿では、フォークリフトの転倒災害の状況、転倒のメカニズムの他、転倒災害を防止するための留意事項を解説しています。

リーチフォークリフト固有の災害と注意事項

本稿ではリーチフォークリフト固有の危険性についての問題と、留意事項について解説します。