※ イメージ図(©photoAC)

我が国は急速に少子高齢化が進み、その中で人手不足は深刻化し、また経済活力は長期低落傾向にあります。

このような中で、我が国の持続的成長を図るために、外国人の労働力の受け入れが必要不可欠となっています。

現実にも我が国の労働力人口に占める外国人の割合は、近年、増加しつつありますが、同時に外国人の労働災害もまた増加しつつあります。

外国人は、母国語の違いだけでなく、宗教、労働慣習、考え方など様々な違いがあり、労働災害防止に必要な事項には固有の問題があります。

本稿では、その対策の前提として、外国人労働者の労働災害の推移を、業種別、型別、国籍別等に分析・解説しています。

- 1 はじめに(グローバル化の進展)

- 2 外国人労働者の労働災害の発生状況

- (1)外国人労働者の労働災害発生状況

- (2)業種別に見た外国人労働者の災害発生状況

- (3)災害の型別に見た外国人労働者の災害発生状況

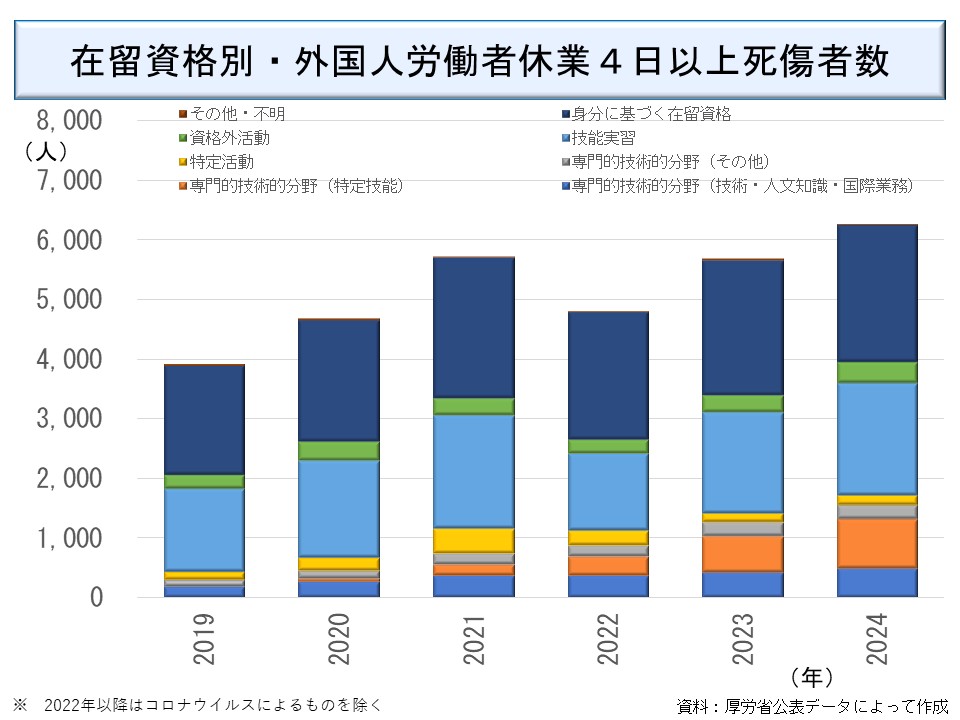

- (4)在留資格別に見た外国人労働者の災害発生状況

- (5)国籍別に見た外国人労働者の災害発生状況

- 3 最後に

1 はじめに(グローバル化の進展)

執筆日時:

最終改訂:

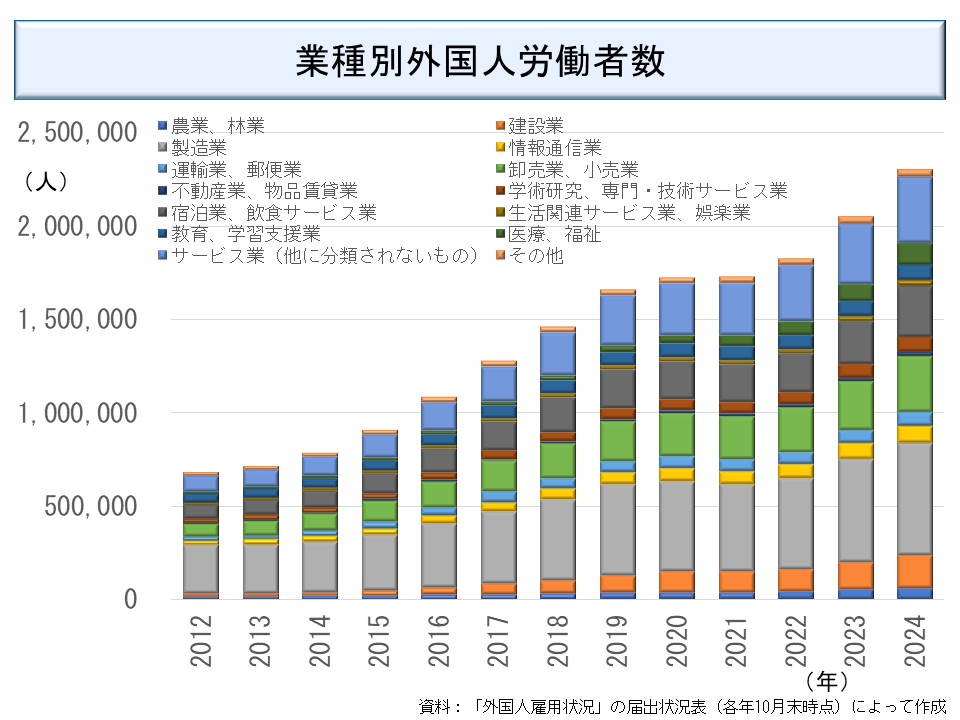

厚労省の「外国人雇用状況の届出状況」によると、2012年から、2024 年まで(※)の 12 年で外国人労働者数は、3倍以上に増加している。

※ 外国人雇用状況の届出は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第34条に基づき、外国人を雇用する事業主から厚生労働大臣に対して、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に届出が義務づけられるものである。本図は、各年の 10 月末時点の値でまとめられている。

なお、本図と第1項で示した「中長期在留者及び特別永住者」の人数との間に大きな違いがある。その理由は、①届け出の対象から、在留資格の「外交」・「公用」及び特別永住者が除かれていること、②「中長期在留者」の中には働いていない者もいること、③必ずしも届出がすべて行われるとは限らないことなどが理由である。

これによると、「製造業」が最も多いことが分かる。マスコミ等で話題になる「建設業」にはそれほど多くの外国人労働者は雇用されていない。その他では、「卸売業、小売業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「サービス業(ほかに分類されないもの)」などが多くなっている。

一方、絶対数は多くはないものの、「情報通信業」及び「学術研究、専門・技術サービス業」の技術専門職が急増している。また、「運輸業、郵便業」という人手不足業種でも外国人労働者が急増している。

2 外国人労働者の労働災害の発生状況

(1)外国人労働者の労働災害発生状況

ア 外国人労働者の労働災害の長期の推移

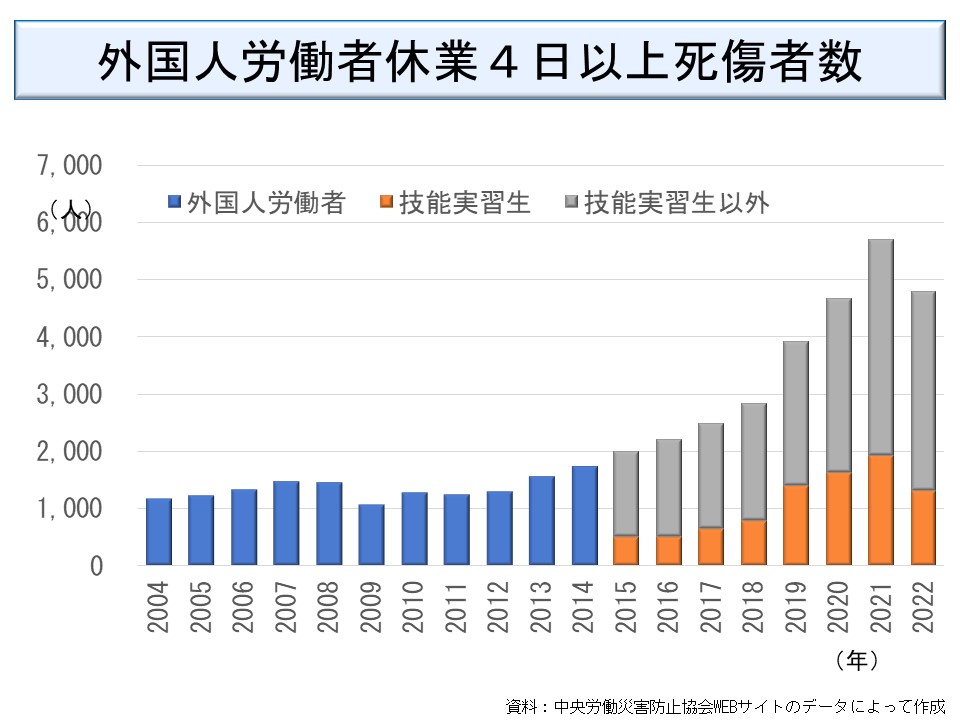

外国人労働者(※)の労働災害の発生件数を、厚労省の労働者死傷病報告の統計から示す。かつては、1,000 人を上回る程度で推移していたが、2013 年以降に急速に増加していおり、2024 年には6,000 人を上回った。

※ 労働者死傷病報告の様式は、被災者が外国人の場合は国籍等を記載することが必要となっているが、在留資格が、特別永住、公用・外交の場合は記入する必要はない。従って、ここでの外国人労働者には特別永住者と公用・外交の者は含まれない。

なお、グラフの上では、2022 年に減少しているが、これは、厚労省の統計の取り方が 2022 年に変更になったためであり、現実の増減を反映しているわけではない。2020 年及び 2021 年は新型コロナウイルスによるものを含んでいたのだが、2022 年以降は統計から新型ウイルスによるものが除かれたのである(※)。従って、その前後で、統計の連続性はない。

※ 災害全体の統計は、後に、2020 年及び 2021 年についても新型コロナウイルスによるものを除いた統計が公表された。しかし、外国人労働者の災害統計では、新型コロナウイルスを除いた統計の追加公表は行われなかった。

イ 外国人労働者と日本人労働者の年千人率の推移

もちろん、外国人の労働災害発生件数の増加は、外国人労働者の母数が増加していることが要因である。そこで、年千人率でみると図のようになる。

ここでも、2020 年及び 2021 年の国による年千人率の公表データは、外国人については新型コロナウイルスによるものを含んでいるが、日本人全体については含んでいない。このため、この2年間については外国人と日本人で単純には比較できない。

この2年間を別とすれば、外国人の労働災害の発生比率は日本人のそれとそれほど変わらないことになる。だが、外国人が日本人よりも比較的、いわゆる3K職場で働く割合が高いということはよくいわれることである。では、なぜ日本人よりも労働災害の発生比率が低いのであろうか。

実を言えば、日本では、休業日数が短い労働災害の少なくない部分が、私傷病として処理されてしまうため、公表データは実数よりかなり少ないのではないかと指摘されることがある。外国人労働者については、日本人よりも隠されるデータが多いだろうということは容易に予想がつく(※)。

※ 2019 年以降に(2020 年及び 2021 年は別として)外国人労働者の年千人率がそれまでよりも増加しているのは、労災隠しができにくくなったことも一因であろう。

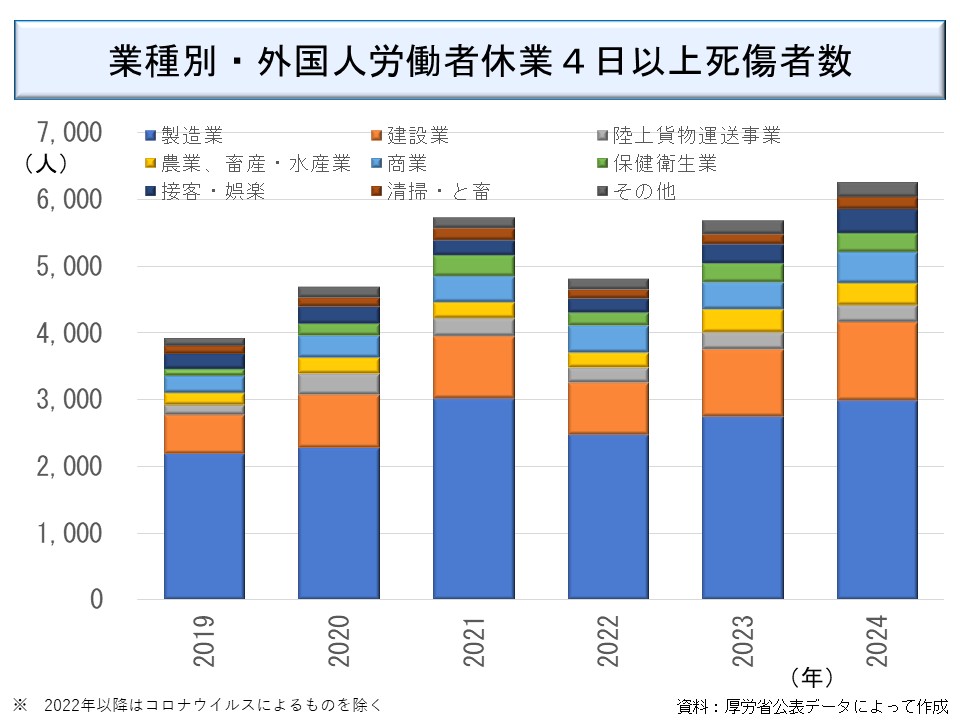

(2)業種別に見た外国人労働者の災害発生状況

2019 年に労働者死傷病報告の様式が改正され、外国人労働者の災害については被災者の「国籍・地域」と「在留資格」の記入が必要となった。そのため、それ以降は、外国人労働者の「国籍・地域」と「在留資格」別の労働災害の発生件数が公表されている。

そして、それに合わせて、業種別や事故型別など、外国人労働災害の詳細な統計が公表されるようになった。そこで、それらをグラフ化してみてゆこう。

2019 年以降の業種別の外国人労働者の休業4日以上の死傷災害の推移は、図のようになっている。

労働災害発生件数の 2020 年、2021 年に大きく増加しているが、前述したように、その大きな要因は、新型コロナによるものが含まれているためである。これについては、後に型別の災害発生件数の項で解説する。

なお、当サイトの「グラフで見る外国人労働者数の推移」に示しているが、技能実習生の数は新型コロナによって、2020 年、2021 年には減少している。しかし、外国人労働者全体の数は、(確かにこの間は停滞して増加こそしなかったものの)減少にまでは至っていない。

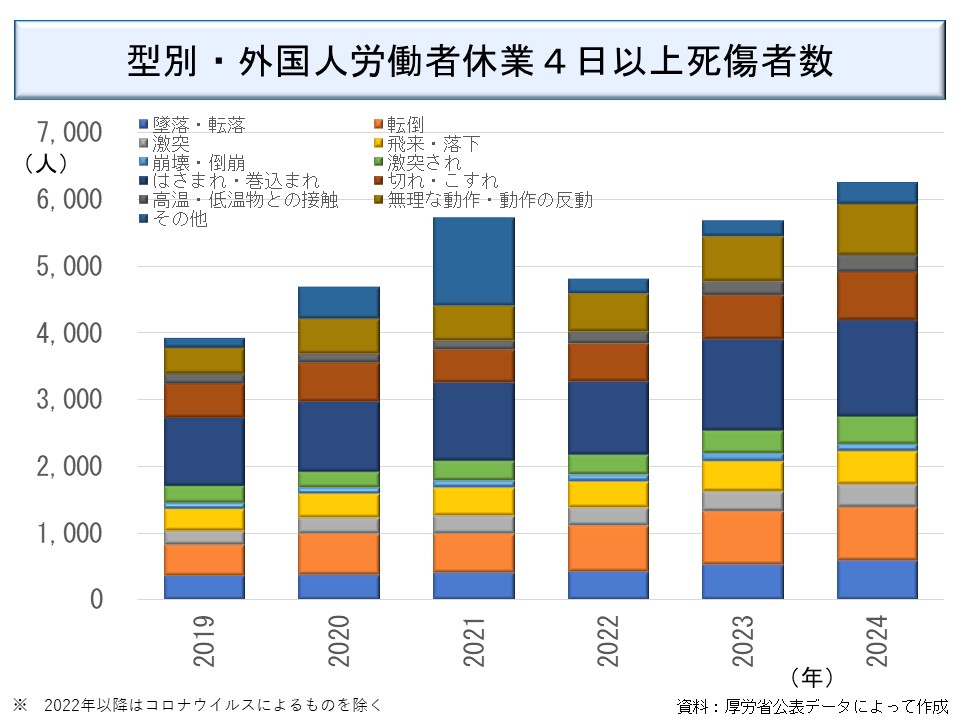

(3)災害の型別に見た外国人労働者の災害発生状況

災害の型別に見た外国人労働者の労働災害の発生状況は図のようになっている。災害の型別では「はさまれ・巻込まれ」が最も多く、「転倒」や「切れこすれ」が増加している。

この他「墜落」と「無理な動作・動作の反動」が増加しているが、外国人労働者も永住者などでは、高齢化が進んでいるためであろう。なお、「墜落・転落」の増加は、建設業で働く外国人労働者が増加しているためかもしれない。

ここで、2020 年及び 2021 年に「その他」が急増して、2022 年には激減している。これは先述したように、国が公表する外国人労働災害の統計には、2021 年まで新型コロナウイルスによるもが含まれ、2022 年からは含まれなくなったのが理由だと考える(※)のが自然である。

※ 新型コロナウイルスによる労働災害は「その他」に計上されている。仮に、2020 年及び 2021 年においても「その他」の労働災害発生件数が他の年と同様だったと仮定すれば、外国人労働者の労働災害発生件数は、本図の期間内はゆるやかに増加していたと考えられる。

(4)在留資格別に見た外国人労働者の災害発生状況

次に在留資格別の労働災害の発生状況を示そう。ある意味で当然のことかもしれないが、専門性の高い在留資格よりも、技能実習などのそれほど専門性の高くない在留資格で災害発生件数が多くなる現状がある。

また身分に基づく在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、及び、定住者)の割合がかなり高い。

2024 年の雇用届け出状況による身分に基づく在留資格の外国人労働者数は 629,117 人であり、災害発生件数は 2,283 件である。従って、身分に基づく在留資格の外国人労働者の年千人率は、3.63 となる。

※ イメージ図(©photoAC)

同年の外国人全体の千人率は、2.71 であるからこれと比較してもかなり高いようである。2024 年の日本全体の年千人率は 2.3 であることから考えると異常に高いように思える。

身分に基づく在留資格は、先述したように永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、及び、定住者である。これらの人々は一般の日本人に、さらには一般の外国人に比しても、危険な職務に就くことが多いということであろうか。

(5)国籍別に見た外国人労働者の災害発生状況

国籍別に見た労働災害発生状況は、図のようになっている。ベトナムが最も多く、フィリピン、インドネシア、ブラジルがこれに次いでいる。

国籍別の労働者数では、ベトナムに次いで中国が多いのだが、災害発生件数では中国の割合は高くはない。中国人は、比較的危険性の少ない業務に従事することが多いのであろう。中国の経済発展(と先進技術の発展)がその背景にあるのかもしれない。

各国の「国力の差」がその国の労働者の海外における安全にまで影響を与えるということなのだろうか。

3 最後に

※ イメージ図(©photoAC)

我が国が、G7の中では、長期に経済力が低下している唯一の国家であることはだれの目にも明らかである。かつて発展途上国と呼ばれた国々に抜き去られて後から追いかけているどころか、後ろ向きによたよたと歩いている「転落途上国」だとさえ揶揄される現状にある。

しかも、少子高齢化の進展は、先進国水準となっており、経済力はしぼむ一方となっている。このような中で、我が国が持続的な発展を実現するためには、外国人労働者の導入が必要不可欠になっている。むしろ「いかにして来てもらうか」を考えるべきときであり、「働かせてやる」などといえるような状況ではなくなっているのである。

外国人に、日本に来てもらって、ともに日本を発展させ、それが結果的に来日した外国人にとってもプラスになるという方向を模索する必要があろう。日本人よりも外国人の方が、労働災害が多いなどという状況を当然のことととらえてはならない。

外国人も日本人もともに安全な職場を実現してゆかなければならない。その際に、外国人は、母国語が日本語ではなく、宗教や生活習慣、文化や考え方も異なることから、やはり特別な配慮を必要とするのである。

外国人労働者の労働災害防止が急務であるといえよう。

【関連コンテンツ】

グラフで見る外国人労働者数の推移

外国人労働者の業種別、在留資格別、国籍別等に就労状況の推移をグラフに示して解説しています。

特定技能へのルート=育成就労と技能実習

政府は、2024年2月に技能実習瀬尾の廃止と「育成就労」の方針を決定しました。今後、技能実習制度の廃止と育成就労制度の導について、詳細に解説します。

技能実習制度に代わる育成就労制度とは?

政府は、2024年2月に技能実習制度の廃止と「育成就労」の方針を決定しました。この制度について詳細に解説します。

外国人労働者への安全教育と安全配慮義務

判例を根拠として、外国人労働者に対して、どのように教育を行うべきかについて解説します。