問21 可燃性物質(可燃性固体、引火性液体、水反応可燃性化学品等)と酸化性物質(酸化性ガス、酸化性液体又は酸化性固体)の次の組合せのうち、誤っているものはどれか。

| (1) | 可燃性物質 | : | ベンゼン | 酸化性物質 | : | 塩素 | |

| (2) | 可燃性物質 | : | エタノール | 酸化性物質 | : | 無水クロム酸 | |

| (3) | 可燃性物質 | : | マグネシウム粉 | 酸化性物質 | : | 硝酸 | |

| (4) | 可燃性物質 | : | 二硫化炭素 | 酸化性物質 | : | 水酸化カリウム | |

| (5) | 可燃性物質 | : | 酢酸 | 酸化性物質 | : | 亜塩素酸ナトリウム |

※ イメージ図(©photoAC)

このページは、2023年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。

他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

柳川に著作権があることにご留意ください。

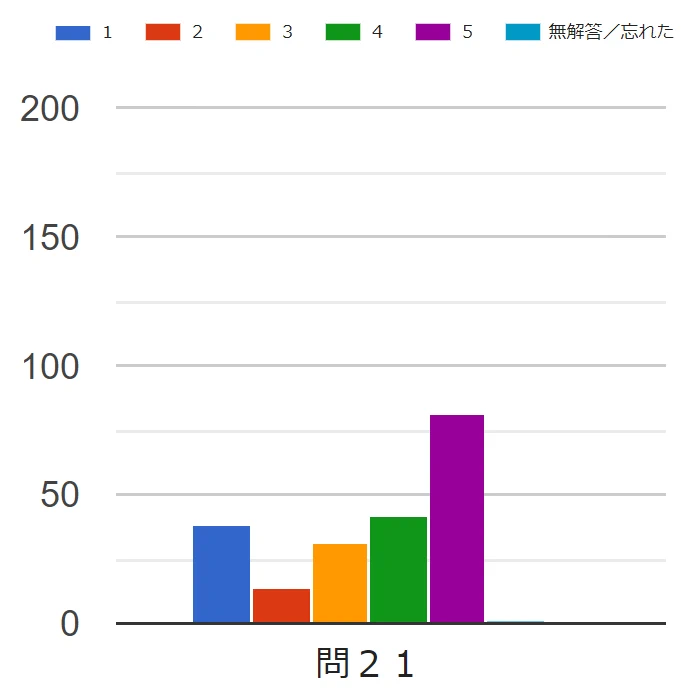

| 2023年度(令和05年度) | 問21 | 難易度 | 可燃性物質と酸化性物質についての知識問題。棄て問と割り切ってよいかもしれない。 |

|---|---|---|---|

| 可燃性物質等 | 5 |

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。

5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問21 可燃性物質(可燃性固体、引火性液体、水反応可燃性化学品等)と酸化性物質(酸化性ガス、酸化性液体又は酸化性固体)の次の組合せのうち、誤っているものはどれか。

| (1) | 可燃性物質 | : | ベンゼン | 酸化性物質 | : | 塩素 | |

| (2) | 可燃性物質 | : | エタノール | 酸化性物質 | : | 無水クロム酸 | |

| (3) | 可燃性物質 | : | マグネシウム粉 | 酸化性物質 | : | 硝酸 | |

| (4) | 可燃性物質 | : | 二硫化炭素 | 酸化性物質 | : | 水酸化カリウム | |

| (5) | 可燃性物質 | : | 酢酸 | 酸化性物質 | : | 亜塩素酸ナトリウム |

正答(4)

【解説】

本問は、正答の肢よりも誤答の肢を選んだ受験者の方が倍以上となっている。亜塩素酸ナトリウムと水酸化カリウムで迷った受験生が多かったようだ。問題の文章も分かりにくいが、混触危険性が高まる物質の組合せを問われた産業安全一般の2016年問20とは異なり、たんに各肢に示された物質が「可燃性物質」又は「酸化性物質」かどうかだけを問う問題である。

ここで、酸化性物質とは、他の物質を強く酸化させる性質を持つ物質のことである(※)。一般的には酸素を供給することによって、空気以上に他の物質を発火させる、または燃焼を助ける性質である。安衛令別表第1においては次のように定義されている。

※ 三宅淳巳「物質安全の基礎 ─ その7:酸化性物質 ─」(安全工学 2008年 Vol.47 No.3)などを参照されたい。

【労働安全衛生法施行令】

別表第一 (第一条、第六条、第九条の三関係)

一 爆発性の物

1~4 (略)

二 発火性の物

1~9 (略)

10 マグネシウム粉

11~13 (略)

三 酸化性の物

1 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類

2 過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類

3 過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物

4 硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類

5 亜塩素酸ナトリウムその他の亜塩素酸塩類

6 次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類

四 引火性の物

1 エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素その他の引火点が零下30度未満の物

2 ノルマルヘキサン、エチレンオキシド、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトンその他の引火点が零下30度以上0度未満の物

3 メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)その他の引火点が0度以上30度未満の物

4 灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が30度以上65度未満の物

五 可燃性のガス(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度15度、1気圧において気体である可燃性の物をいう。)

また、本問各肢に示された物質の政府のモデルGHS分類と区分の結果は次のようになっている。すなわち、水酸化カリウムは酸化性があるとはされておらず、(4)が正答となる。

(1)ベンゼン(引火性液体:区分2)

塩素(酸化性液体:区分3)

(2)エタノール(引火性液体:区分2)

無水クロム酸(酸化性固体:区分2)

(3)マグネシウム粉(水反応可燃性化学品:区分1、2又は3のいずれか)

硝酸(酸化性液体:区分3)

(4)二硫化炭素(引火性液体:区分1)

水酸化カリウム(危険性の区分なし)

(5)酢酸(引火性液体:区分3)

亜塩素酸ナトリウム(酸化性固体:区分2)

なお、水酸化カリウムは、医薬・農薬・染料等原料、アルカリ電池、ガス吸収塔充てん剤などに用いられる。水に触れると熱が発生し、可燃性の物を発火させる事故があることはよく知られている。しかし、熱を発するだけでは酸化性とは言わない。水酸化カリウムは、GHS 分類においては危険性はないとされる物質である。

おそらく(5)と解答された方の多くは、酢酸が可燃性物質だとは思わなかったのであろう。酢酸の引火点は、39 ℃(closed cup)であり、安衛令別表第一の「第四号 引火性の物」の4に例示されている。政府のモデル GHS 分類でも「引火性液体」が区分3(引火点が 23 ℃以上で 60 ℃より高くない)(※)とされている。

※ 経済産業省「GHS分類ガイダンス」(令和元年度改訂版(Ver2.1))の 2.5.6 引火性液体(P69)を参照。

また、(5)のもうひとつの亜塩素酸ナトリウムについても説明しておく。亜塩素酸ナトリウムは、繊維、食品の漂白、抜洗剤、半導体表面処理剤等に用いられる物質である。物質固有の国連番号は 1496 で、国連危険物輸送勧告(UNRTDG)では酸化性固体(区分 5.1、容器等級Ⅱ)に分類されている。

なお、消防庁の資料によると、2012年度(平成 24 年度)1年間の亜塩素酸ナトリウムの製造・輸入量は2000トン程度である。

コンサルタントの実務においては、産業においてよく用いられる物質が、可燃性物質又は酸化性物質かどうかは知っておかねばならない。その意味では、けっして悪問ではないが、あまりにも誤答率が高すぎた。