問11 厚生労働省の「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」における玉掛け用ワイヤロープの点検及び補修に関する次のイ~ニの記述について、適切でないもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。

イ ワイヤロープ部のキンクについての点検の判定基準は、目視で確認できるキンクの数が1以下であることである。

ロ ワイヤロープ部のアイの点検は、アイ部の変形の有無及びアイの編み込み部分の緩みの有無を調べる。

ハ 圧縮止め部の合金の摩耗量及び傷の有無の点検の判定基準は、合金の厚みが元の厚みの3分の2以上あり、著しい傷がないことである。

ニ 点検の結果により補修が必要な場合は、加熱、溶接又は局所高加圧により補修を行う。

(1)イ ロ ハ

(2)イ ハ ニ

(3)イ ニ

(4)ロ ハ

(5)ロ ニ

※ イメージ図(©photoAC)

このページは、2023年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。

他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

柳川に著作権があることにご留意ください。

| 2023年度(令和05年度) | 問11 | 難易度 | 玉掛けに関するかなり詳細な知識問題。玉掛けの専門家でも解けないかもしれない。捨て問と割り切って良い。 |

|---|---|---|---|

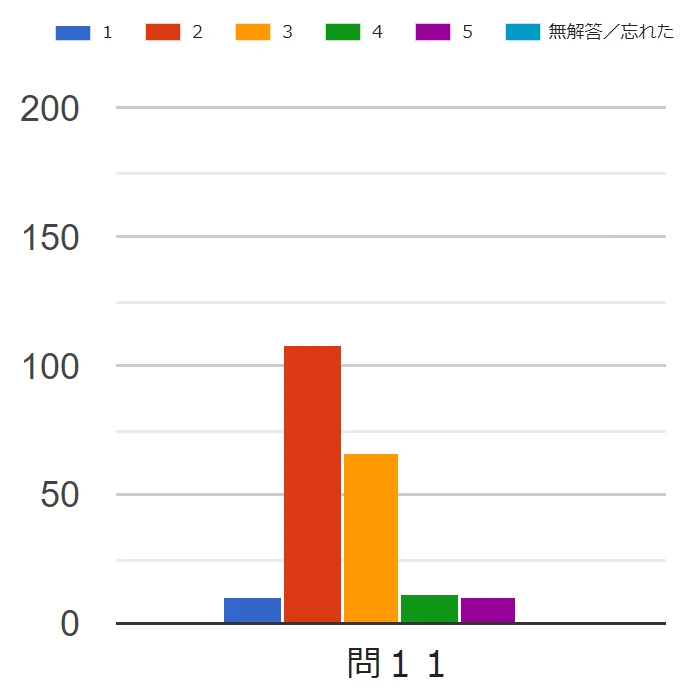

| 玉掛け | 5 |

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。

5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問11 厚生労働省の「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」における玉掛け用ワイヤロープの点検及び補修に関する次のイ~ニの記述について、適切でないもののみを全て挙げたものは(1)~(5)のうちどれか。

イ ワイヤロープ部のキンクについての点検の判定基準は、目視で確認できるキンクの数が1以下であることである。

ロ ワイヤロープ部のアイの点検は、アイ部の変形の有無及びアイの編み込み部分の緩みの有無を調べる。

ハ 圧縮止め部の合金の摩耗量及び傷の有無の点検の判定基準は、合金の厚みが元の厚みの3分の2以上あり、著しい傷がないことである。

ニ 点検の結果により補修が必要な場合は、加熱、溶接又は局所高加圧により補修を行う。

(1)イ ロ ハ

(2)イ ハ ニ

(3)イ ニ

(4)ロ ハ

(5)ロ ニ

正答(3)

【解説】

本問は「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」(以下本問の解説において「ガイドライン」という。平成12年2月24日基発第96号「玉掛け作業の安全に係るガイドラインの策定について」)からの出題である。

本問の正答率は極端に低かった。その理由は選択肢のハを誤りとした受験者が多かったことである。

本問のハの圧縮止め部の合金の摩耗量の判定基準について、玉掛ロープのメーカーの複数の専門家に尋ねてみたが、誰も即答できなかった。むしろ、金属部の直径の 90 %になったら交換するべき(※)だと答えた専門家もいたほどである。ガイドラインの判定基準は、玉掛け作業の現場でもほとんど知られていないのである。

※ これは専門家の誤解であろう。日本鋼索工業会監修「玉掛索の正しい取扱い方」に示された廃棄基準は、「スリーブが摩耗して、元の径の 95 %以下になったもの」としている。

これは、捨て問と割り切ってよいと思う。なお、ハ以外の肢については正答できなければならない。

【主な玉掛用具の点検方法及び判定基準】

※ 平成12年2月24日基発第96号「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」(1)玉掛け用ワイヤーロープ

点検部分 点検方法 判定基準 ワイヤーロープ部 1 ワイヤロープ1より間の素線の断線の有無を目視で調べる。

2 ワイヤロープの摩耗量をノギス等で調べる。

3 ワイヤローブのキンクの有無を目視で調べる。

4 ワイヤロープの変形の有無を目視で調べる。

5 ワイヤロープのさび、腐食の有無を目視で調べる。

6 アイ部の変形の有無を目視で調べる。

7 アイの編み込み部分の緩みの有無を調べる。

1 素線の数の10%以上の断線がないこと。

2 直径の減少が公称径の7%未満であること。

3 キンクがないこと。

4 著しい変形がないこと。

5 著しいさび、腐食がないこと。

6 著しい変形がないこと。

7 緩みがないこと。

圧縮止め部 1 合金の磨耗量及び傷の有無をノギス等で調べる。

2 合金部の変形及び広がりの有無を目視で調べる、

1 合金の厚みが、元の厚みの2/3以上あり、著しい傷がないこと。

2 著しい変形、広がりがないこと。

イ 適切ではない。上表は、ガイドラインの「別紙(主な玉掛用具の点検方法及び判定基準)」(以下「点検方法」という。)の玉掛用ワイヤロープに関する点検方法及び判定基準である。これによれば、キンクについての点検の判定基準は、目視で確認できるキンクがないことである。

キンクがひとつでもあるワイヤロープを使用してはならないことは覚えておかなければならない。

ロ 適切である。ガイドラインの点検方法には、アイの点検について、アイ部の変形の有無及びアイの編み込み部分(さつま編み)の緩みの有無を調べることとされている。

ハ 適切である。ガイドラインの点検方法の通りである。ただし、玉掛け用ワイヤロープの点検・排気基準として一般に用いられている線材製品協会鋼索部会監修「玉掛索の正しい取扱い方」に示された廃棄基準は、「スリーブが摩耗して、元の径の 95 %以下になったもの」は廃棄することを推奨している。その意味で、本問がコンサルタンと試験問題として適切かという気はしないでもない。

なお、合金部がすり減ることなどあるのだろうかという疑問を持つ方がおられるかもしれない。しかし、例えば、アスファルト床の工場などで玉掛けをあだ巻きで行っていると、圧縮止め部をアスファルトの床(※)の上で滑らせてこすることになり、合金部がかなりすり減ることがある。

※ コンクリートの床では、アスファルトの床ほどには擦り減らない。

ニ 適切ではない。ガイドラインの6(5)は、加熱、溶接又は局所高加圧による補修を禁止している。こんなことをすれば逆効果である。

【主な玉掛用具の点検方法及び判定基準】

第3 事業者が講ずべき措置

6 日常の保守点検の実施

(3)点検の結果により補修が必要な場合は、加熱、溶接又は局所高加圧による補修は行わないこと。

※ 平成12年2月24日基発第96号「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」

【玉掛け用ワイヤロープ点検基準】

コンサルタント試験の範囲からは外れるが、試験合格後の実務では、玉掛け用ワイヤロープの点検基準としては、民間機関の定めた以下のような点検基準の方が重要となる。

点検の各項目については、下記の2つの基準のうち厳しい方に従うべきである。例えば、ワイヤのニップ断線(谷切れ)については、1本でも断線した場合は交換するべきである。

- 日本クレーン協会「玉掛け用ワイヤロープの点検項目と廃棄基準」

- 線材製品協会 鋼索部会(旧・日本鋼索工業会)監修「玉掛索の正しい取扱い方」