※ イメージ図(©photoAC)

本稿では、2024 年度の通常国会への提出が予定されている安衛法の改正案中の「個人事業者等に対する安全衛生対策」に含まれる事項のうち、「個人事業者に対する特別教育の受講の義務付け」について、一般の事業者とのかかわりを含めて、その内容と問題点を分かりやすく解説します。

なお、この「個人事業者等に対する安全衛生対策」の目的は、個人事業者の保護ではありません。目的は、個人事業者が仕事を請け負った企業で働いている労働者の保護なのです。個人事業者等はそのための措置を行う義務者となります。

安衛法改正案の内容は、すでにほぼ固まっています。厚生労働省は、2025 年1月 27 日に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱」を労働政策審議会会長に諮問し、妥当と認めるとの答申を得ています。

この改正案要綱にはいくつかの項目が含まれていますが、そのひとつに本稿で取り上げる「個人事業者等に対する安全衛生対策」があります。これは、個人事業者等にのみ関係するものではありません。個人事業者等との間に請負契約などの契約を締結すれば、その事業者にとっても重要な意味を持ちます。

また、この規定は、安衛法の基本的な考え方を変更するものであり、法律論としても重要な意味を持っています。

- 1 現行の安衛法の資格制度・教育制度と個人事業者

- (1)個人事業者への安衛法の適用と個人事業者の定義

- (2)個人事業者への特別教育修了の義務化

- (3)現行の安衛法の資格制度・教育制度と個人事業者

- 2 個人事業者に関する法改正とその問題点等

- (1)法改正の内容

- (2)事業場への影響

- (3)荷主の側に求められること

- 3 本改正の問題点

- (1)適用事業の事業者の労働者保護を個人事業者に行わせること

- (2)社会的な弱者の負担において社会的強者の安全を守ること

- 4 最後に

1 現行の安衛法の資格制度・教育制度と個人事業者

(1)個人事業者への安衛法の適用と個人事業者の定義

ア 安衛法等の労働法の労働者保護規定の適用関係

執筆日時:

事業者が労働者を雇用した場合、事業者にはその労働者の安全に配慮する義務が生じる(労働契約法第5条参照)。また、事業者は、労基法や安衛法に基づいて、労働者の安全、健康の確保を行わなければならない。

また、事業者は、他の事業者と請負契約(民法第 632 条)(※)を締結することもある。この場合は、その契約した事業者(やその労働者)が自社の事業場内で、自社の労働者と同じ場所で仕事をすることも多い。

だからといって、請負契約を締結した相手の企業(及びその労働者等)が、自社の労働者に対する安衛法上の措置義務を課されることはない。これは、相手の事業者が安衛法の適用のある事業者であろうと、適用のない個人事業者であろうと同じである。また、私法上も、これらの請負契約を締結した企業が、自社の労働者に対して安全配慮の義務を負うわけではない。

このため、事業者が安衛法を遵守していても、契約先の事業者が安衛法の措置義務を負っていないために、労働者の危険性を確保できないという問題があるのである(※)。

※ 従って、請負契約を結ぶ際には、自社の事業場内で仕事をするときは安衛法を遵守することを契約の中に盛り込む必要がある。これは、事業者の安全配慮義務の一部であると考えられる。

【コラム】個人事業者と労働者保護規定

本文でも述べたように、小規模な企業の事業者や個人事業者が、(他の)事業者と民法の請負契約(※)を締結して、他の事業者の事業場内で仕事をすることも多い。この場合、現行の安衛法においては、この個人事業者等が労働者としての保護の対象とはなることは原則としてない。

※ 請負契約かどうかは、契約の名称ではなく実態として判断される。実質的には雇用契約にもかかわらず、業務請負契約(フリーランス契約)という名称で契約を締結し、労基法や安衛法の義務を逃れる行為が法違反となることはいうまでもない。

現実には、請負契約と雇用契約の区別は、簡単ではないケースもあり。災害が発生した場合に労災保険の適用をめぐって争われることも多い。

しかし、仕事を請け負って、請負元の企業で働く以上、請負元の安全の措置に頼らなければ、自らの安全を確保できない場合があることも事実である。

現実には、個人事業者が仕事中に災害に遭うケースも、かなり発生している。しかし、それへの対策は、個人事業者本人が「事業者」という働き方を選んだ以上、原則として(※)その個人事業者本人が行うことであるというのが、現行法体系の考えである。

※ 詳細は、後述するが、職場における表示・掲示、立入禁止措置、搭乗の禁止、退避などの規定については、事業場内で働く個人事業者にも適用されるようになっている。

国家が、個人事業者等の契約の相手側に対して、安全に関する措置の実施を強制するべきではない(契約自由の原則)と考えられているのである。

もちろん、個人事業者は発注者に対して弱い立場にあるため、労働者とは別な観点からの一定の保護の必要はある。そのための法律としては、下請代金支払遅延等防止法(下請法)や、2024年11月に施行された特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)などがある。

しかし、いずれも安全又は衛生に関する規定はない(※)。個人事業者の安全衛生対策にどれだけのコストをかけるのかは、その個人事業者の判断に委ねられている。

※ 家内労働法には安全及び衛生に関する規定があるが、建設現場や工場で働く個人事業者に適用されるものではない。

イ 安衛法等の事業者としての義務の適用関係

なお、他の事業場の労働者と同じ場所で働いていても、労働者を雇用していない事業者については、労働者を雇用していない以上、労働安全衛生法の事業者に対する義務規定の適用がないことは当然である(安衛法第2条第三号参照)(※)。

※ 同条第二号により、同居する親族のみを雇用する事業者にも適用されないこととなる。ただし、同居する親族以外の者を(家事使用人としてでなく)一人でも雇用すれば、同居する親族である労働者を含めて、安衛法は適用される。

よく誤解されているが、このことは、就業制限業務に従事するときの資格の必要性や、特別教育対象業務の教育受講の必要性についても同様である。

ウ 個人事業者の定義と安衛法による保護の創設

この考え方を変えようとしているのが、厚生労働大臣が 2025 年1月 27 日に労働政策審議会に諮問した「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱」(以下「要綱」という。)(※)である。

※ 厚労省ではこの要綱に基づき、安衛法の改正案を成文化して、国会へ提出することとしている。なお、本要綱は、2025 年1月 77 日に、厚労省が公表した労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」の内容を踏まえたものである。

要綱においては、安衛法の改正によって「労働者を使用しない事業者」に対して、仕事をする他の会社の事業場で働く労働者を保護するための措置義務を負わせるとしているのである。

なお、要綱では、個人事業者の定義については、「事業を行う者で労働者を使用しない者を、個人事業者として法に位置づけること」としている。

ある意味で、これは安衛法の労働者保護の義務主体そのものを変えようとすることである。すなわち、個人事業者に対して、契約の相手側とはいえ、他の事業者の労働者の安全のために義務を課すという、やや大げさな言葉を用いるなら、労働者の安全に責任を持つものが事業者であるという労働安全衛生の大原則の在り方に一石を投ずるものといえよう。

【コラム】事業者に課せられる労働者保護規定の歴史

1 事業者による労働者保護規定の確立

※ イメージ図(©photoAC)

わが国の労働者の安全と健康を保護するための法律の歴史は古く、明治維新により日本が近代的な市民国家になった後、1911 年(明治 44 年)には工場法が制定されている。

また、敗戦によって国民主権と民主主義が確立した後は、占領軍の主導の下で 1947 年(昭和 22 年)に労働基準法と労働安全衛生規則が制定された。さらに、1972 年(昭和 47 年)には、労働基準法から安全と衛生に関する規定を独立させて、労働安全衛生法が制定されている(※)。

※ 安衛法策定の労基法では、第6章に安全又は衛生に関する規定を 14 条おいていた。一方、安衛法は策定当時に、全体で 12 の章があり、条文数は本則が 122 条、附則が 26 条であった。

この中では、労働者の安全と健康に最終的な責任を有するべきものは、労働者を雇用する事業者であるという原則を確立させてきたのである。

2 事業者による個人事業者保護規定のあり方

しかし、先述したように、いわゆる内職(家内労働)を除けば、個人事業者の安全と健康を守る法律は、制定されてこなかった。経済産業省(通産省時代を含め)及び厚生労働省(内務省・労働省の時代を含め)には、個人事業者の安全と健康について、国家が規制をかけるという発想はなかったといってよい。

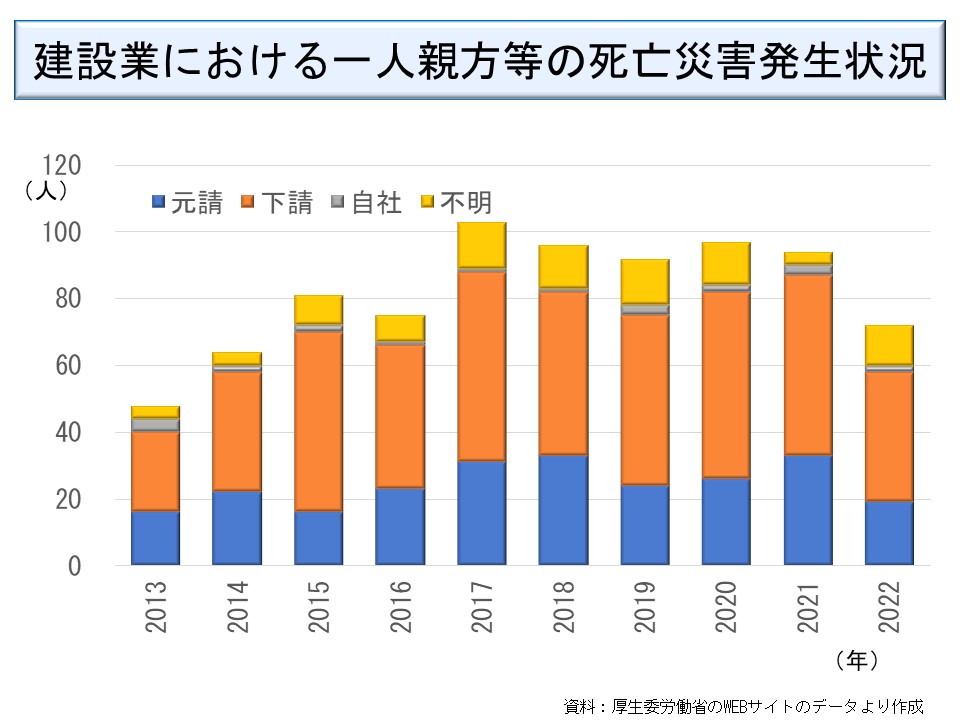

しかしながら、詳細は「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」を参照していただきたいが、ここ数年、安衛法は働く人全般についても保護する目的があるという考え方に変わってきたのである。

すでに職場における表示・掲示、立入禁止、搭乗禁止、避難等の規定については、個人事業者等についても保護する方向での省令の改正が行われている(一部は 2025 年4月施行)(※)。

※ もちろん、安衛法に基づく省令で個人事業者を保護する規定を設けたのだから、いくつかの条文は個人事業者を保護する趣旨であると解釈されているのである。そして、この解釈は、行政によるものではなく、最高裁の判例によっており、先述した省令の改正は、最高裁の判決を受けたものである。

しかし、やはり、安衛法に個人事業者を保護するという明確な規定がないことは前述の通りである。

(2)個人事業者への特別教育修了の義務化

もちろん、請負契約によって請負元企業の事業場で働く個人事業者について、事業者による安衛法の労働者保護規定をすべて適用することはできない。要綱では、いくつかの項目を挙げて適用を行うとしているが、そのひとつに特別教育の受講がある。

本稿では、この特別教育に関して、改正の内容、個人事業者に対して注文をする側の事業者が注意するべきこと、その問題点等について解説を行うこととする。

(3)現行の安衛法の資格制度・教育制度と個人事業者

ア 基本的な考え方

現行の安衛法には、個人事業者に対して、他の事業者の労働者を保護させようという規定はない(※)。就業制限業務や特別教育に関する規定は、条文の文章を自然に理解すれば、明らかにその対象を労働者に限定している。

従って、個人事業者が自分の所有する工場等で無資格で技能講習対象業務(就業制限業務)に従事したり、特別教育を受けずに特別教育の対象業務に従事したりしても、安衛法違反となることはない。これは一般の事業者にはよく誤解されているが、少なくとも専門家の間では争いはない。

簡単にまとめると次図のようになる。

以下、簡単に説明してゆこう。

イ 適用事業場における個人事業者と安衛法の資格

ただし、労働者を雇用する適用事業者が、その事業場において資格を有しない個人事業者に就業制限業務を行わせることは、現行法令下でも安衛法違反となる(※)。これは、個人事業者の保護のためではなく、適用事業場の労働者を保護することを目的したものなので現行法令の下でも規制が可能なのである。

※ 昭和 49 年6月 25 日付基収第 1367 号は、以下の問いと回答を示している。

- 問

労働安全衛生法第 61 条第2項に規定する『前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者』には、労働者のみではなく、個人事業主や一人親方等も含まれると解されるが如何

。 - 答

貴見のとおり。なお、労働安全衛生法第61条第2項の規定が、産業労働の場以外の場における同条第1項の業務についても適用されるものでないことはもち論であるので、念のため申し添える。

ウ 適用事業場における個人事業者と安衛法の教育

一方、労働者を雇用する適用事業者が、その事業場において、特別教育を受講していない個人事業者に特別教育対象業務を行わせるようなことがあっても、安衛法違反となることはない。安衛法第 59 条第3項の文章からは、適用事業者に対してその雇用する労働者以外の者に対する特別教育の実施を義務付けることは、解釈としては無理がある。

もちろん、個人事業者の側も特別教育を受けていないという理由で、安衛法違反にならないことは当然である。そもそも現行の安衛法は、個人事業者に対する義務規定は存在していないのだ。

すなわち、就業制限業務とは異なり、特別教育の対象業務については、個人事業者が特別教育を受講しないまま、適用事業場でその労働者と同じ場所で同時に働くことは禁止されていなかったのである。

2 個人事業者に関する法改正とその問題点等

(1)法改正の内容

※ イメージ図(©photoAC)

個人事業者の特別教育に関する安衛法改正の内容は、要綱によると、個人事業者が、他の(安衛法が適用される)事業者に雇用されている労働者と共に(同じ場所で)働くのであれば、その前に特別教育を受けなければならない(※)とするものである(要綱の第1の一の2の(五))。

※ 第116回労働政策審議会安全衛生分科会議事録によると、個人事業者等と同居する親族にも、特別教育を受けることが望ましいことをガイドラインで示すことが検討されている。

なお、特別教育の受講が義務づけられることに関連して、安衛法第 60 条の2の「現に危険有害な業務に従事している者に対する安全衛生教育」についても、同様(こちらは努力義務だが)な改正が行われる(要綱の第1の一の2の(六))。

個人事業者等に対する特別教育受講の義務付けの概要は、第 166 回労働政策審議会(安全衛生分科会)資料の「資料1 個人事業者等に対する安全衛生対策について(総括)」には、次のように示されている。

この目的は、この図中に明確に示されているように、適用事業場の労働者の保護であって、個人事業者の保護ではない。仮に、個人事業者の保護を目的とするものであれば、個人事業者が本人の工場で一人で働く場合であっても特別教育の義務を課さなければならなくなるであろう。そこは、厚労省としても私的自治の原則に立ち入ることは避けたのである。

問題は、この場合に、適用事業場の事業者に対して、特別教育を受講していない個人事業者等に、特別教育の対象となる業務を依頼してはならないという規定が設けるとはされていないことである。

必ずしも明確ではないが、要綱にはそのようなことは書かれていないので、適用事業場の側にはおそらくそのような規制はかけられないのであろう。

従って、個人事業者の側は、請負契約を締結する場合などには、自分が適用事業場の労働者と同じ場所で働くことになるかどうかを、予め自らの責任において調べる必要があることとなろう。

(2)事業場への影響

ア 影響が大きいのは規模別では小規模事業場か

現状においても、比較的大規模な建設業においては、一人親方や個人事業者であっても、特別教育の対象業務に従事させるときは、特別教育を受けていることを条件としているケースが多い。従って、中堅から大手の建設業においてはそれほど大きな影響はないと思われる。

おそらくこれは大手の製造業においても同様であろう。しかし、建設業と製造業であっても、大手の企業を除くと、新たに特別教育を受けなければならなくなる対象者が、かなりの数になる可能性は否定できない。

イ 業種別では陸上貨物運送業が大きな影響を受ける

(ア)荷主の側が特別教育の受講に留意してこなかった

※ イメージ図(©photoAC)

最も大きな影響を受けるのは陸上貨物運送事業であろう。荷積みや荷卸しの作業では、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(※)や、テールゲートリフターの操作の業務など、特別教育の受講が必要となる業務がある。

※ 最大荷重1トン以上のフオークリフトの運転には技能講習の修了が必要である。もっとも、最大荷重1トン未満のフォークリフトは、ほとんど存在していないといってよい。

現状では、個人事業者である運送業のドライバーが荷卸しや荷積みの作業を行う場合に、ドライバーの保有資格や特別教育の受講について、荷主の側はそのことを気にしていないケースがほとんどというのが実態であろう。

このため、個人事業者であるトラックのドライバーには、(無資格の者や)特別教育の未受講者が多いのではないかと考えられるのである。

(イ)個人事業主のドライバーへの運送業務委託が増加するとの指摘

しかも、2024 年問題(※1)の影響もあって、陸上貨物運送業では個人事業者であるドライバーへの委託が増加するのではないかと、一部の報道等で指摘されている(※2)。

※1 2024 年の「トラック運転者の改善基準告示」の見直しなどがきっかけとなって、その後の関連業界の人出不足が深刻化したことを 2024 年問題という。

※2 軽トラック事業者は、個人事業主であっても貨物自動車運送事業法体系に基づいて改善基準告示を遵守することが必要であるが、少なくない荷主はそのことを意識していないのが実態である。

(ウ)荷主の側が荷の積卸を行わなくなるとの指摘

一方、荷主の側も、コンプライアンスの遵守という観点から、荷卸しや荷積み作業を、荷主と運送業者のどちらが行うかを明確にすることを求められている(※)。そのため、これまであまり意識してこなかった荷の積み卸し作業を誰が行うかについて、再検討をするようになっているのである。

※ 経済産業省他「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」(2023 年6月)

その結果、荷積み・荷卸し作業で労働災害が多いことから、荷主としては、かえって自社の労働者に荷積み・荷卸し等の作業を行わせないようになっているのである。所定の位置からトラックまでの荷の移動を含めて、運送業にすべてを行わせることを契約に明示する結果になっているのだ。

このため、多くの個人事業者であるドライバーの場合、1トン未満のフォークリフトの運転の業務やテールゲートリフターの操作の業務について、新たに特別教育を受ける必要が出てこよう。もちろん、そのこと自体は、安全に寄与することであり、望ましいものと思われる。しかし、労基法の適用がないため、慢性的な人手不足の中で、長時間労働になりやすいことが予想される中、かなりの負担となることも考えられよう。

(3)荷主の側に求められること

※ イメージ図(©photoAC)

このような中、荷主の側が個人事業者に対して、荷積み・荷卸しや集積場までの運搬を行わせる契約を結ぶのであれば、特別教育の受講対象となる業務が必要となるときは、特別教育が必要となることを運送業者に対して周知するとともに、場合によっては特別教育を受講していることを確認する必要があろう。

場合によっては、災害が起きたときに、特別教育の受講を確認しなかったことを安全配慮義務違反だとして、民事損害賠償を受けることも考えられるのである。

ウ 農家も大きな影響を受ける可能性がある

また、比較的大規模な農家も影響を受けることになるかもしれない。農産物の集荷を農協や契約企業が行うような比較的小規模な事業場であれば、特別教育が必要となるような業務を農協や契約企業の労働者と同じ場所で行うようなことはないだろう。

しかし、農家自らが軽トラックで配送するような場合に、配送先で、特別教育の受講が必要な比較的小型の(配送先の)クレーンやフォークリフトを使用するのであれば、農家の側が特別教育を受講しなければならなくなる。

法律的なことだけを言えば、ひとつの集落で農家の働き手が集まって、その中で安全に詳しい者が他の者の教育をすれば、それでよいわけだが、現実にはそのようなことは困難だろう。当然、外部の教育機関に頼ることとなろうが、外部の教育機関は製造業や建設業の労働者に対する教育を行うことに慣れているのである。

外部の教育機関は、農家を相手に教育をした経験はほとんどないだろう。また、農家の側も安全衛生に関する知識はほとんどない。そうなると、教育機関としても、農家に必要な知識は何か(※)を知ることが必要となり、教育では安全衛生に関する基本的な言葉の意味から教えていかなければならなくなる。

※ フォークリフトの教育なら、農家でも製造業でも同じだと思えるかもしれない。しかし、製造業では舗装された平らな場所で、床にゴミはなく、パレットを置く場所もある程度整理されている状況で操作するのである。少なくない農家では、そうはいかないだろう。

果たして、効果が上がるのか疑問なしとしない。

3 本改正の問題点

(1)適用事業の事業者の労働者保護を個人事業者に行わせること

ア 労働者の安全の確保は事業者の責任である

しかしながら、この特別教育の受講を個人事業者に義務付けることは、きわめて疑問の多いものといわざるをえない。

この制度の目的が、個人事業者の保護ではなく、個人事業者と同じ場所で働く(適用事業場の)労働者の保護であることは、すでに説明したとおりである。

そこで、ひとつの疑問が生じる。労働者の安全と健康を保護する義務は、その労働者を雇用する事業者にあるはずである。しかし、新制度では、事業者は個人事業者が特別教育を受講しているかどうかを確認する義務さえないようなのである。

イ この改正は事業者の責任をあいまいにする

そうなると、労働者の安全と健康を、事業者と契約関係はあるとはいえ、第三者である個人事業者に委ねてしまうことになりかねない(※)。

※ 同様な問題は、安衛法第 66 条の 10 第2項後段のストレスチェックを実施する医師に対する、結果の事業者への通知の禁止にもある。

医師は、事業者との契約によってストレスチェックを行うのである。事業者から知らされない限り、それが安衛法第 66 条のストレスチェックなのかどうかが分からないので、この規定を守ることはできない。

本来は、事業者に対して、医師との契約でストレスチェックの結果を事業者に渡さないようにすることを義務付けるべきであろう。

確かに、安衛法には事業者以外に義務を課している条文は多い。しかし、それらはあくまでも事業者が安全衛生対策を行うために必要なことを義務付けていたのである。

本改正は、労働者の安全と健康に責任を負うべきは事業者であるという原則を歪めるものになりかねない。きわめて重大な問題を含む改正と言うべきである。

(2)社会的な弱者の負担において社会的強者の安全を守ること

ア 社会政策の目的は強者の負担による弱者の救済である

また、安衛法は社会政策的な法であることはいうまでもない。社会政策的な法令の目的は、本来は社会的な強者による行為から社会的な弱者を守るために、(私的自治の原則の例外として)社会的な強者の自由を制限することである。

言葉を換えれば、社会的な強者の負担の下に、セーフティネットを構築して社会的な弱者を救済しようというものである。

イ この改正は社会政策の目的を逸脱する

※ イメージ図(©photoAC)

もちろん、適用事業場の労働者と個人事業者のどちらが社会的な強者なのかについては、議論があるかもしれない。だが、現実には、適用事業場に出入りする個人事業者は、多くの場合、その適用事業場の事業者より弱い立場にある。そして、適用事業場の労働者はその事業者と一体となっていると、個人事業者には感じられるだろう。

ところが、この改正では、個人事業者の負担によって、適用事業場の労働者を保護しようというものである。これは、通常の社会政策の大原則から逸脱している。その意味でも、極めて問題の多い改正と言わざるを得ない。

ウ 現実に起き得る問題点

また、この改正案が通れば、現実に災害(又は事故)が発生した場合に、状況によっては、適用事業場の事業者の側から、個人事業者に対して損害賠償請求を行う法的な根拠(債務不履行責任:民法第 415 条)となりかねないのである。

エ 本来のあるべき規定

社会政策の常道に立ち返れば、この改正は、適用事業場の事業者に対して、「事業場において特別教育の対象業務は、特別教育の未受講者が行わないようにしなければならない」と義務付けるのが本筋である。

もちろんそのように規定したとしても、現実には、適用事業場の事業者が個人事業者に対して負担を負わせることになるだろうから、結果的には、あまり変わらないかもしれない。

しかし、適用事業場の事業者の側にも、なんらかの対策を採らなければならないという意識を持たせる効果はあるだろう。また、事故が発生した場合の、個人事業者の側の責任も軽減されることになるだろう。

4 最後に

※ イメージ図(©photoAC)

以上、みてきたように、この改正は社会政策的観点からは、きわめて問題の大きなものと言わざるを得ない。さらには、労働者の安全について最終的な責任は事業者にあるという大原則を歪めるものとなりかねない。

なぜ、このような法令改正が行われるのだろうか。やはり、新自由主義やネオコンの影響が安全衛生行政の中にも浸透してきたということが挙げられるだろう。

もうかなり前になるが、旧労働省時代に受けた研修の会場で、ある若いキャリアの職員が「中小企業は安全の水準が低く、大企業では高い。すなわち大企業は高度な負担をして、中小企業は負担をサボっている。従って中小企業からカネを徴収して大企業に助成する仕組みを作るべきだ」と主張したのを聴いたことがある。

さすがに、研修所の所長(※)がたしなめたが、件の職員は後で「研修所の所長は頭が悪い」と怒っていた。残念ながら、この若い職員には社会政策を担う省庁に務める公務員としての自覚はないようだった。

※ この所長は、筆者(柳川)が尊敬する先輩の一人で、学識も良識も兼ね備えた、その道ではよく知られた一流の人物であると、念のために記しておく。

この改正は、労働政策審議会の安全衛生分科会でも、この観点からの問題については、まったく議論になっていない(※)。

※ 第116回労働政策審議会安全衛生分科会議事録による。なお、なぜか、この分科会の参集者は、公益委員(学識経験者)は座長(医学博士・大学主任教授)1人のみで、他はすべて労使の推薦委員である。

労働安全衛生の分野においても、基本的な思想が変わりつつあるのかもしれない。それが、日本という国家の安定と進歩に寄与するかどうかについての私個人の見解は、とりあえず留保しておきたい。

【関連コンテンツ】

一人親方等の保護に関する安衛法令改正

安衛法第57条は労働者以外の者も保護する趣旨だと最高裁が判断しました。これを受けた、2022 年と 2025 年の安衛則等の労働省令の改正について解説します。

テールゲートリフターの安全作業入門

テールゲートリフター取扱い業務の特別教育と安全な作業のために必要なことを詳細に解説します。

保険の支払い及び民事損害賠償請求への就業制限違反業務の影響

安衛法の就業制限業務違反で事故を起こして保険が支払われなかったケースや民事損害賠償請求された事例について判例を交えて解説します。