※ イメージ図(©photoAC)

近年、熱中症による労働災害発生件数が急増しており、休業4日以上の死傷者は毎年数百名に達しています。また、死者数も年間数十人と全死亡災害の4%程度を占めています。

このため、厚生労働省でも、2017 年(平成 29 年)以降、毎年5月から「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施するなど対策の強化を図っています。そして、その実施要綱の中で、職場の熱中症予防管理者のための熱中症対策の教育について定め、事業者にその確実な実施を求めています。

このコンテンツは、熱中症予防管理者のための教育に用いるための、実施要綱の規定に従った分かりやすいテキストとなっています。これは、各企業内において、労働衛生コンサルタントや産業医等の専門家が講師として使用することを想定しています。

※ 本コンテンツは、社内の労働安全衛生教育・安全大会等、公的機関が無償で行う研修会、労働災害防止団体法第8条の労働災害防止団体の行う研修会、又は、学校教育法第1条、第 124 条若しくは第 134 条による学校の授業で使用される場合は、当サイトからの引用であることを表示して頂ければ自由にお使いいただいて構いません。(第三者が著作権を有する写真を単独で使用することは除きます。)

また、WEB サイト、書籍等への転載は、当サイトからの引用であることの表示及び引用ページへリンクを張って(書籍の場合は QR コードの表示)頂ければ、自由に行って頂いて構いません。

その他の有償の研修会、講習会等での許可のないご使用はお断りいたします。また、いずれの場合についても、当サイト利用規約第5条の団体等の利用を禁止します。

近年の熱中症の増加の最大の要因は、気候危機の進展によるものと考えられ、熱中症への対策を放置すれば、今後も急速に増加していくことが危惧されます。

厚労省も、クールワークキャンペーン実施の他にも、2021年(令和3年)には総合的な「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月20日基発0420第3号(2025 年7月に改正))を定め、また、2025 年(令和7年)6月には安衛則を改正するなど、熱中症対策に尽力しています。

事業者におかれては、本テキスト等を材料に、熱中症対策に取り組んで頂くことが重要となっています。

- 1 熱中症の発生状況

- (1)気候危機と日本全体の熱中症の発生状況

- (2)熱中症による労働災害の発生状況

- 2 熱中症の症状

- (1)熱中症の概要

- (2)職場における熱中症の特徴

- (3)体温の調節

- (4)体液の調節

- (5)熱中症が発生する仕組みと症状

- 3 熱中症の予防方法

- (1)熱中症対策の基本

- (2)暑さ指数(WBGT)

- (3)作業環境管理

- (4)作業管理

- ア 作業時間の短縮

- イ 暑熱順化

- ウ 水分及び塩分の摂取

- エ 熱中症対策のための服装

- オ プレクーリング

- カ 作業中の巡視等

- (5)熱中症対策のための健康管理

- (6)熱中症予防に関する教育

- (7)熱中症予防対策事例

- 4 緊急時の救急処置

- (1)緊急連絡網の作成及び周知

- (2)緊急時の救急措置等

- ア 熱中症であることの職場における判断

- イ 医療機関へ運ぶべきかの判断

- ウ 緊急時の対応(医療機関へ搬送するまでの対応を含む)

- 5 災害事例

- (1)なぜ災害事例を学ぶのか

- (2)実際の災害事例

- (3)架空の事例

- (4)民事損害賠償請求が行われた事例

- 6 付録(2025 年6月の安衛則改正による取り組み)

- (1)安衛則改正の経緯

- (2)熱中症対策に関する安衛則改正の概要

- (3)熱中症対策に関する安衛則改正の趣旨と条文

- (4)改正安衛則の基本的な考え方ー❶

- (5)改正安衛則の基本的な考え方ー❷

- (6)熱中症のおそれのある者に対する処置の例

- 7 最後に(このテキストの使い方等)

- (1)このテキストの目的と対象者

- (2)テキストの使用方法と講師

1 熱中症の発生状況

執筆日時:

最終改訂:

(1)気候危機と日本全体の熱中症の発生状況

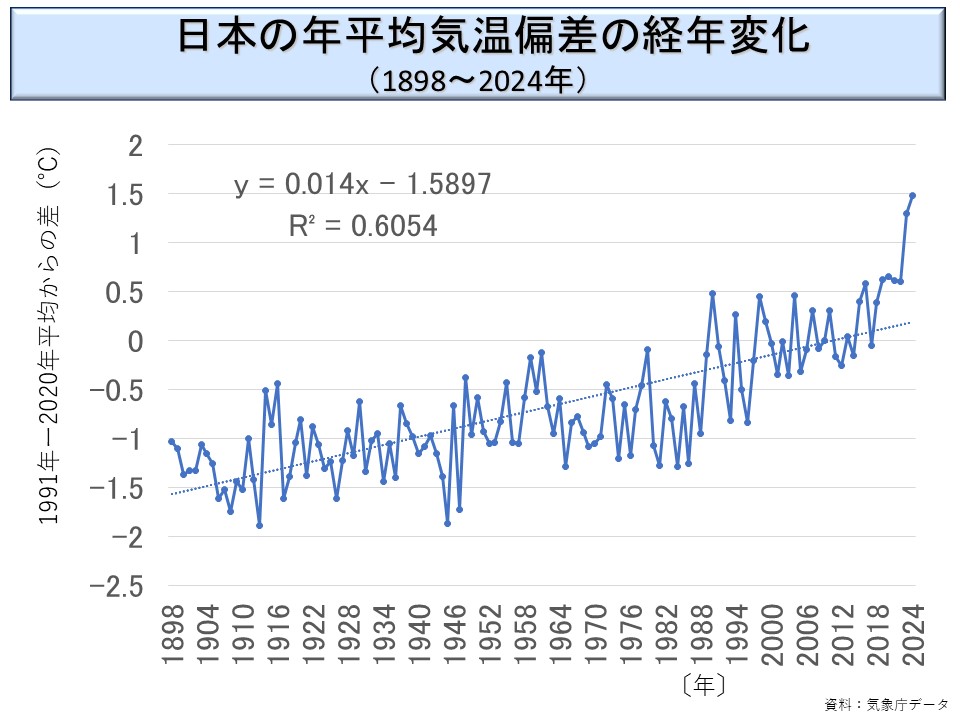

ア 日本の気温の上昇

人類活動による二酸化炭素排出等による気候危機のため、我が国の気温は、近年、急速な上昇を続けている。とりわけ、ここ数年の気温は急激な上昇傾向を示しているが、気象庁(※)によると、これは、偏西風の蛇行、黒潮の大蛇行、エルニーニョ現象などの原因も重なっているとされる。なお、これは 2025 年の猛暑についても同様である。

※ 例えば、2024 年9月2日気象庁報道発表によると、2024 年の顕著な高温の原因は、偏西風の蛇行(日本列島付近では偏西風が北側へ大きく迂回したため、南側の熱気が北上して日本を覆った。)やエルニーニョ現象なども原因とされる。

もちろん、偏西風の蛇行やエルニーニョ現象も、気候危機が原因となっている可能性が高い。なお、黒潮の大蛇行は関西近辺の気温の低下と関東の気温の上昇をもたらしたが、2025 年5月9日の気象庁の報道発表によると、黒潮の大蛇行は収束する見込みとされる。

しかし、平均気温の上昇は、仮に、二酸化炭素排出規制が完全に成功したとしても、今後も当面の間は続くと考えなければならない。

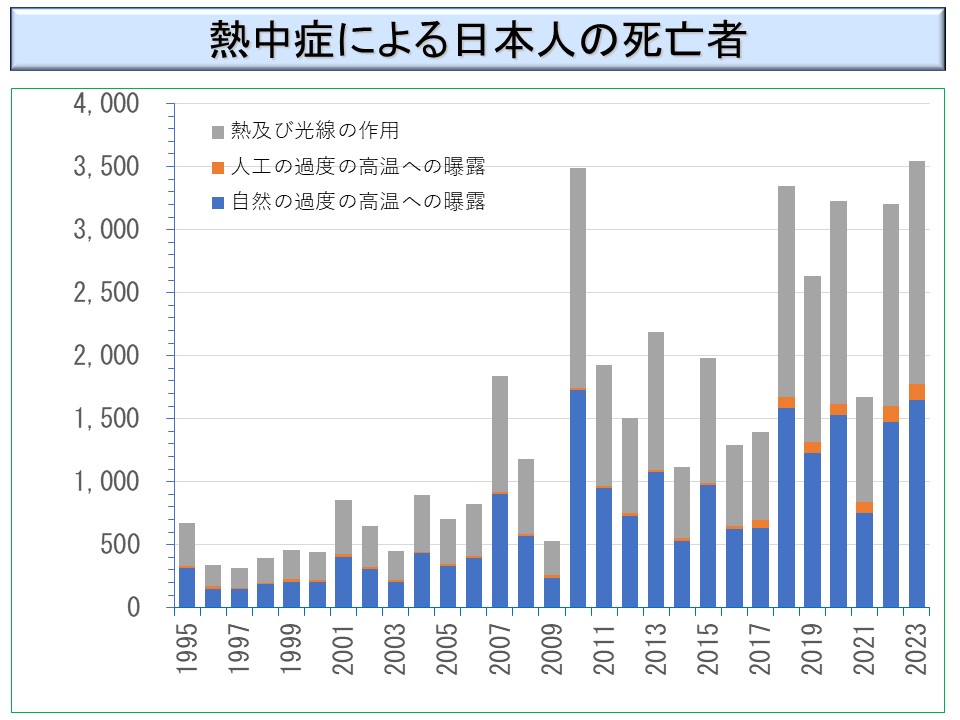

イ 日本国民全体の熱中症の発生状況

日本国内の熱中症による全死者数を、日本の年平均気温偏差に重ねて、その推移をみよう。ここで、熱中症の死者数は、人口動態統計年次確定数の下巻表 1-1 の「T67 熱及び光線の作用」、「W92 人工の過度の高温への曝露」及び「X30 自然の過度の高温への曝露」の合計を用いている(※)。

※ 人口動態統計の死亡原因に「熱中症」という項目はない。厚生労働省「熱中症による死亡数 人口動態統計(確定数)より」は、「X30 自然の過度の高温への曝露」のみを熱中症による死者数であるとしている。一方、国立環境研究所 小野雅司氏は「環境保健マニュアル 2022」において、「T67 熱及び光線の作用」のみを熱中症の死者数であるとして集計している。

これらの中には火傷による死者も一部に含まれているが、ほとんどは熱中症によるものであると考えられる。従って、熱中症による死者としては、この双方を加えるべきであろう。また、ここでは、さらに「W92 人工の過度の高温への曝露」を含めているが、熱中症による労働災害を考える場合は炉前作業なども考慮する必要があるためである。

ここからも分かるように、ここ 30 年ほどで、熱中症で亡くなる国民の数は急速に増加しているのである。そして、その原因のひとつに、ここに示した気候危機による平均気温の上昇があると考えるのが自然であろう。

熱中症による死亡事故には、高齢の方が空調の効いていない室内で亡くなるケースがかなりある。単親世帯の高齢者(いわゆる独居老人)が増加したため、熱中症に罹患したときに発見が遅れて最悪の事態に至ることを防止しきれないことも死者数増加の一因となっている可能性があろう(※)。

※ 我が国の人口構成を見ると 65 歳以上の割合は急上昇しているが、実は、65 歳以上の人口そのものは 2010 年以降は減少傾向にある。従って、高齢化の進展が、熱中症による死者数の増加の直接の原因とは考えにくい。

(2)熱中症による労働災害の発生状況

次に熱中症による労働災害の発生状況を示そう。なお、熱中症による労働災害についての詳細は、別稿の「熱中症による労働災害の発生状況」に詳細に示しているので、そちらに譲る。ここでは長期の発生状況の推移のみを示す。

熱中症による労働災害の発生状況

熱中症による労働災害発生件数を業種別、月別、発生時間別等にグラフにしてその推移を解説しています。また、暑熱日と災害発生件数の相関を示しています。

厚生労働省では、2005 年以降、毎年、熱中症による労働災害の発生状況を報道発表によって公表している(※)。

※ 熱中症の報道発表は、「業務上疾病発生状況等調査などの正規の統計情報とは別に公表している。しかし、元になっている数値は、死傷災害は「業務上疾病発生状況等調査」を基にしており、死亡災害は「死亡災害報告」を基にしているようである。

これを見ると分かるように、労働災害である熱中症についても、休業4日以上の死傷災害はこの間に大きく増加している。とくに 2018 年以降は熱中症が多発している状況にある。この増加の原因は、国民全体の死亡者数の増加と同じように、気候危機による気温の上昇及び労働力者の高齢化が主要な要因であるとみられる。

※ 2011 以降は、福島第一原発の事故収束作業員のものが含まれている。辻他によると、福島労働局が把握した福島原発事故収束作業員の 2011 年3月 22 日から9月 16 日までに発生した熱中症事案は 43 例となっている。また、経済産業省のサイトにある「東京電力ホールディングス(株)の 2019 年 11 月付けの資料」によると、福島第一原発関連の 2011 年~ 2019 年の熱中症の発生件数は 89 件であるとされる。しかし、この数には不休災害や休業3日以内の災害が含まれている可能性がある。なお、厚生労働省によると、2011 年~2019 年の福島県全体の熱中症による死亡災害は5件(全国 189 件)とされている。

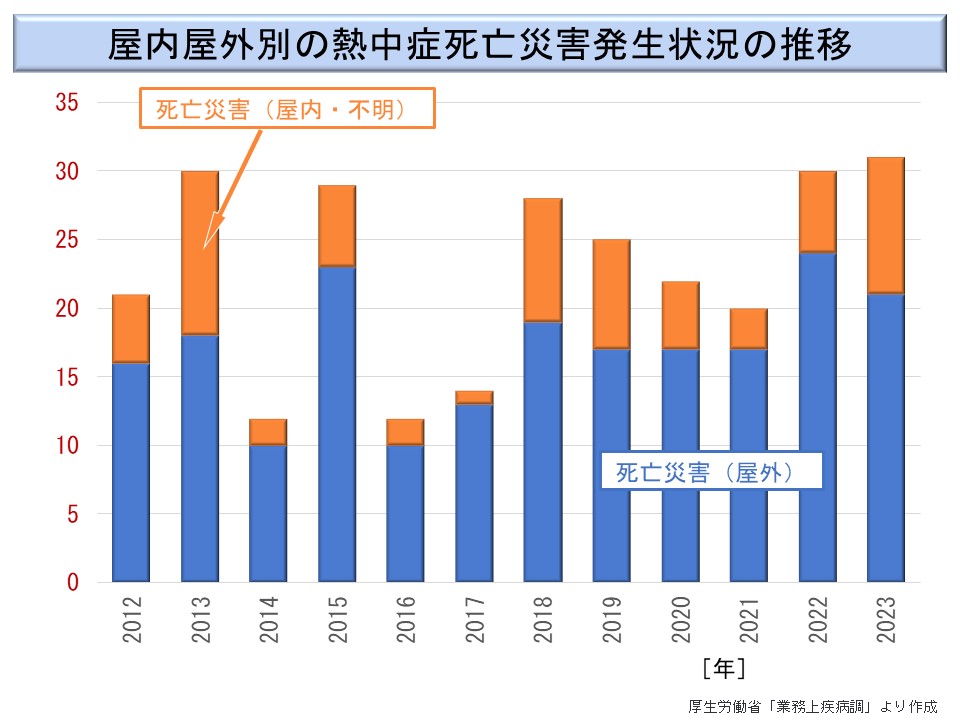

また、熱中症による死亡災害を屋内作業によるものと屋外作業によるものとを分けたデータが 2010 年(平成 22 年)から2023 年(令和5年)まで公表されているので、次に示す(※)。

※ こちらの表では、死亡災害を棒グラフとして左目盛りとしている。前述のグラフとは異なるのでご留意頂きたい。

これを見ると分かるように、熱中症による死亡災害の多くは屋外業務なのである。熱中症は、かつては鋳物工場の炉前作業や、ガラス工房のガラス吹き作業、炭鉱の掘削作業など、作業環境が高温多湿、風速が低く、輻射熱が高い屋内や坑内での作業が問題となっていた。

しかし、現在は、建設業、運輸業、警備業、清掃業など、屋外型産業で問題となっているのである。また、一般的な事務作業でも、外勤やセールスなどが問題となることもあり、ほぼすべての業種で熱中症に関する知識が必要となっている。

2 熱中症の症状

(1)熱中症の概要

厚生労働省(厚労省)が作成した「職場における熱中症予防対策マニュアル」(※)によると、熱中症とは次のような症状が現れる疾病であるとされている。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」(2018年(平成30年)3月改訂版)

【熱中症とは何か】

「熱中症」は、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、循環調節や体温調節などの体内の重要な調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称であり、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温等の症状が現れます。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」(平成30年3月改訂版)

ただ、現在は熱中症という用語でまとめられているが、実は、熱失神、熱疲労、熱射病などの段階があり、軽症から最重症まで広い症状の総称である。

| 名称 | 意義(原因) | 症状 |

|---|---|---|

| 熱失神 | 相対的に脳への血流が一時的に減少すること | 立ちくらみ |

| 熱けいれん | 汗で失われた塩分が不足すること | 筋肉のこむら返りや筋肉の痛み |

| 熱疲労 | 脱水が進行して、全身のだるさや集中力の低下した状態 | 頭痛、気分の不快、吐き気、嘔吐など |

| 熱射病 | 中枢神経症状や腎臓・肝臓機能障害、さらには血液凝固異常まで生じた状態 | 普段と違う言動やふらつき、意識障害、全身のけいれん(ひきつけ)など |

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」(平成30年3月改訂版)から作成。

ただし、近年では、このような名称はあまり使われなくなっており、現在は軽症(Ⅰ度)、中等症(Ⅱ度)、重症(Ⅲ度)及び最重症(Ⅳ度)に分類することが多い。

なお、日本医師会の「熱中症にご注意ください」にある動画「熱中症について」(4分 59 秒)を埋め込んでおくので、適宜視聴されたい。

(2)職場における熱中症の特徴

ア 熱中症を生じやすい職場の特徴

職場における熱中症も、基本的には通常の熱中症と変わりはない。気温が高く、相対湿度が高く、輻射熱があり、通風の弱い作業場において、熱中症のリスクは高まるのである。

先述したように、かつては、労働災害である熱中症は、製鉄業や鉄鋼業、ガラス工芸品製造業などの高温職場や、炭鉱、紡績、船内作業などの通風の悪い職場で多発する傾向があった。しかし、これらの業種でも作業環境の改善が進み、現在では、これらの従来型の職業病としての熱中症は大きく減少している。

むしろ最近では、気候危機による気温の上昇と、労働力の高齢化などにより、屋外作業における熱中症が急増している傾向にある。

厚生労働省によれば、職場における熱中症の特徴として、以下のことが挙げられている。

【職場における熱中症の特徴】

- 炎天下の屋外作業や屋内作業でも炉や発熱体があることなどから、一般の環境よりも高温多湿の場所が多くみられること

- 業務に従事する人々は労働者自身の症状に合わせて休憩等を取りにくいこと

- 運動競技ほどには高い身体負荷はかからないものの身体活動が持続する時間が長いこと

- 労働安全衛生保護具の着用により体熱が放散しにくい状況になっていること

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」(平成30年3月改訂版)から作成。

すなわち、職場(業務)の中に熱中症のリスクが存在しているということである。ということは、これが原因となって熱中症が発生すれば、労働災害となるし、また、民事損害賠償の対象ともなるのである(※)。

※ 作業場の熱中症のリスクが高いことが分かっている状況で、適切な熱中症対策を採らずに災害が発生すれば、安全配慮義務に違反したとして民事損害賠償を求められることとなる。その意味でも、その対策は、確実に行うようにしなければならない。

一方、労働者は企業という組織体の中で働いていることから、組織として熱中症対策に取り組むことが可能であり、減少させることができるという特徴もあるといえよう。

イ 作業環境や作業の特徴

熱中症を生じやすい条件は、環境、作業、人に分けて考えることができる。堀江(※)は、これらの要素を次のようにまとめている。

※ 堀江正知「職場の熱中症予防対策」(2024年4月)

【熱中症のリスク要因】

- 環境

- 気温、相対湿度、輻射、風速

- 作業

- 代謝量、服装、連続作業時間、休憩、飲水

- 個人

- 年齢、順化、性、性周期、皮下脂肪、基礎代謝、内服薬、慢性疾患等

※ 堀江正知「職場の熱中症予防対策」(2024年4月)から作成。

すなわち、環境(作業環境)、作業及び個人の事情から、これらの要因を改善(※)することが熱中症の防止に必要ということである。

※ あるいはその要因そのものを改善することはできないまでも、リスクを評価して問題があれば、他の要因を改善してリスクを下げる。

(ア)作業環境

作業環境における熱中症のリスクとは、①温度の高さ、②相対湿度の高さ、③太陽や発熱体からの輻射熱、④風がない状態などである。このような環境では、汗が蒸発しにくくなる。すなわち、汗は出るので脱水状態には陥りやすいが、その一方で、その汗が蒸発しにくいので体温調節の役に立たないのである(※)。

※ 汗は蒸発することにより体表面から気化熱を奪うことで体温低下の役割を持つが、蒸発しにくければこの役割を果たすことができない。

(イ)作業

作業におけるリスクとしては、代謝量(作業の強度)の高さ、通気性や透湿性の悪い衣服や保護具を着用して行う作業がある。このような作業では、汗をかいても体温を下げる効果が期待できず、熱中症が生じやすくなる。

また、連続作業時間の長い作業、休憩の少ない作業、飲水ができない作業なども熱中症のリスクになる。

(ウ)個人の側

なお、個人の項目にある「順化」とは、熱に慣れることで暑熱順化とも呼ばれ、これができていないと熱中症のリスクが高くなる。このため、梅雨から夏季になる時期で、暑さに慣れないうちに急に暑くなった年には、熱中症が増加すると言われる。

ただ、詳細は後述するが、暑熱順化は、一般には作業管理の項目に入れるべきものと考えられており、作業の方法を徐々に熱に鳴らしてゆくことでもリスクを下げることは可能である。必ずしも個人の項目にのみ入れるべきものではない。

また、作業を始めた初日に身体への負荷が大きく、休憩を取らずに長時間にわたり連続して行う作業も熱中症のリスクが高くなる。

ウ 労働者の健康状態

熱中症の発生リスクには、前項でも述べたように労働者の健康状態も影響する。詳細は後述するが、その例として以下のことが挙げられる。

| 疾患 | 熱中症のリスク |

|---|---|

| 糖尿病 | 血糖値が高い場合は、尿に糖が漏れ出すことで、尿で失う水分が増加して脱水状態を生じやすい |

| 高血圧症及び心疾患 | 水分及び塩分を尿中に出す作用のある薬を内服することがあり、脱水状態を生じやすくなる |

| 腎不全 | 塩分摂取を制限されることがあり、塩分不足になりやすい |

| 精神、神経関係の疾患 | 自律神経に影響のある薬(パーキンソン病治療薬、抗てんかん薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬等)を内服することがあり、発汗や体温調整が阻害されやすくなる |

| 広範囲の皮膚疾患 | 発汗が不十分となる場合がある |

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(令和3年4月20日基発0420第3号)の別紙「職場における熱中症予防基本対策要綱」の「解説」の「4 健康管理について」より作成。なお旧通達である「職場における熱中症の予防について」(平成21年6月19日基発第0619001号/前記通達により廃止)にも同様な記述があった。

また、次のような場合にも体温の調節を行いにくくなるので、熱中症の発症に影響を与えるおそれがある。

【熱中症のリスク要因】

- 感冒等で発熱している場合(体温の調節が困難)

- 下痢等で脱水状態の場合(発汗による体温調節が困難)

- 皮下脂肪が厚い場合(熱がこもりやすい)

(3)体温の調節

ア 体温の測定によるリスク判定とその限界

健康な人間の体温は、ほぼ 36 度から 37 度で一定しており、一日の周期で変動するが、変動の幅はほぼ1℃以内である(※)。

※ 例えば、内山真他「ヒトの体温調節と睡眠」(日温気物医誌 Vol.78 No.1 2014年)など

熱中症のリスク判定のためには、身体表面の温度ではなく、身体内部の温度の方が重要である。従って、身体内部の温度を測定することで、熱中症の危険性を把握することができる。

しかし、職場で身体内部の温度の測定をすることは困難であり、脇の下や口内温などを測定するのが現実的である。休憩所に体温計を備えて、定期的に体温の測定をすることも、熱中症対策のひとつとなる。

※ 医療機関では直腸温や食道温が測定されることがある。直腸温は、脇の下より 0.5 ℃程度高く、口腔温は両者の中間といわれる。なお、一般の職場でも使用可能な、鼓膜温(耳の奥)や尿温を簡便に測定するための機器も開発されつつあるが、現時点では市販されていない。

近年では、労働者の体温を常にモニターするウェアラブル端末の利用も広まっている(※)。これについては後述する。

※ 丸山崇他「熱中症予防対策におけるウェアラブルセンサーの活用と効果的な熱中症予防法の検証」(2021 年3月)など

イ 体温の平衡

(ア)体温を平衡させる中枢

※ イメージ図(©photoAC)

人間は、生存活動を行うために、体内で、常にエネルギーを産生する必要がある。このエネルギーの多くは最終的に熱に変わる。この熱の産生は生きていくために必要なことで、熱が産生されなければ体温が下がって生存が不可能となる。一方、産生される熱を体外に放散しないと身体内部の温度が上昇を続けてしまう。

そこで、人間を含む恒温動物には、この熱の産生と放散を均衡させて体温を一定に保つ機構が備わっている。これを体温の恒常性維持(ホメオスタシス/homeostasis)と呼ぶ。

中枢神経でその司令塔の役割を果たすのが、視床下部の視束前野及び前視床下部と呼ばれる部位である。

(イ)熱の産生

熱の産生は、体内における脂質や糖質、蛋白質の分解、グルコース(ブドウ糖)と酸素の結合などによって起きるが、いずれも化学的な反応に伴う現象である。

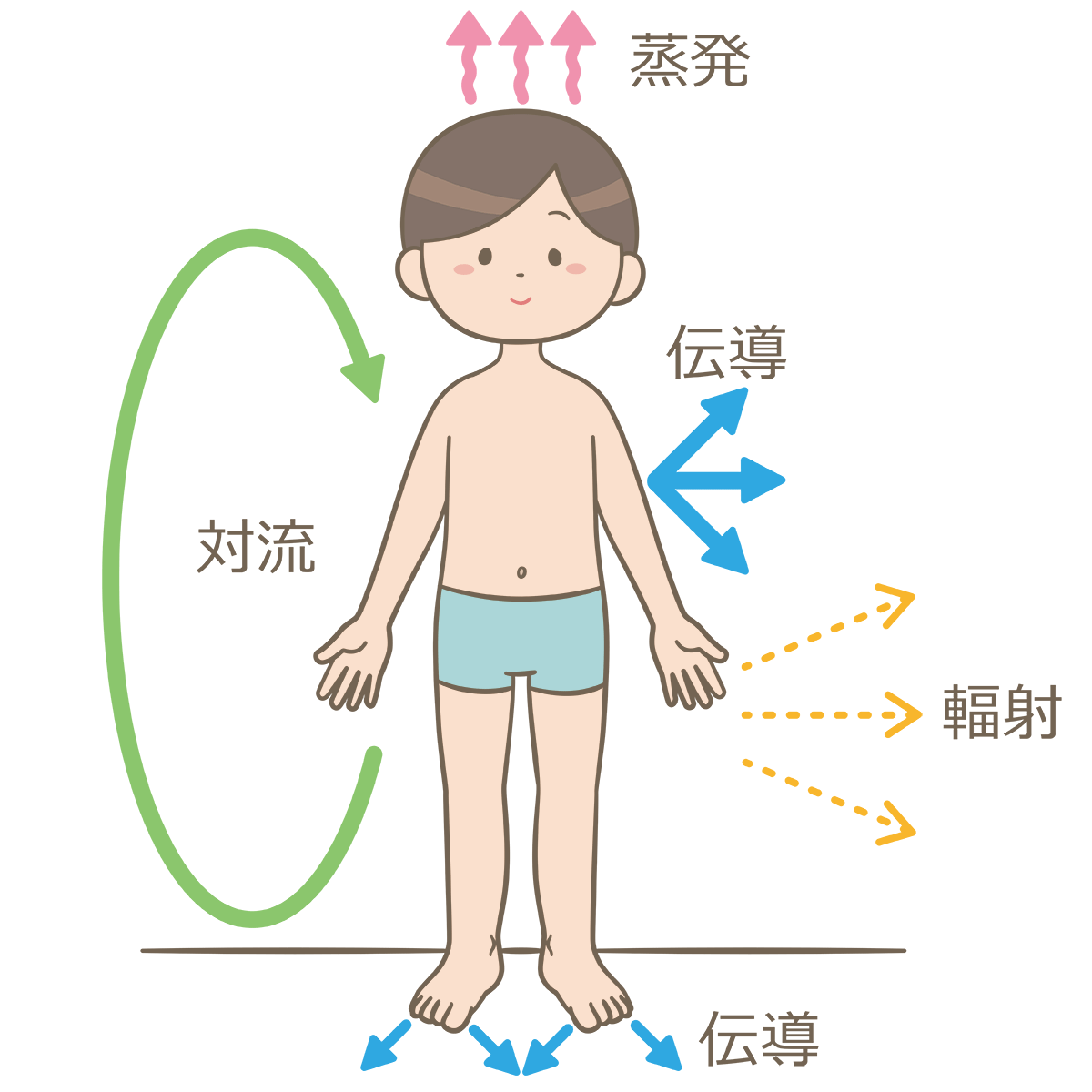

(ウ)熱の放出

一方、熱の放散は、伝導、対流、輻射、蒸発という物理的な現象として起きる。これは、人体に限らず、ガスコンロの火を止めた後の鍋でも、太陽光によって温度が上がった岩の日没後でも、すべての物体の熱放散で起こり得る物理現象である。

伝道と対流は、身体が接している物体や気体に対する熱の移動であり、周囲の温度が体温よりも高ければ、熱の放散は起きない。輻射は体から周囲への熱線の放出であるが、この量には限度がある。

最も効率的に熱を放散させることができるのは、水分(汗)の蒸発である。伝導及び対流は、周囲の温度が体温より高ければ熱の放散は不可能であるが、汗の蒸発は周囲の温度が体温より高くても熱の放散が可能という特徴がある。

この熱の放出がスムーズに行われないと、熱中症のリスクが高まることとなる。

(4)体液の調節

ア 水分摂取の必要性

※ イメージ図(©photoAC)

人間の体重の 50~60 %は水分で占められ、体液は常に交換されている。体内の老廃物を尿中に排泄するのには最低でも 400~500 ㎖/日の尿が必要で、通常の生活においては 1.0 ℓ/日以上の尿を排泄している。また、人間が吐く息は水蒸気が多く含まれるほか、肌では感じない程度の発汗がある(不感蒸泄)。

これらにより、一般的な生活においても、人間は、1.0~1.5 ℓ/日の水分を失うことになる。そのため、食事などの他にも、最低、700 ㎖/日程度の水分を摂取する必要がある。

※ この項目は、厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」(平成30年3月改訂版)の記述を一部修正した。

なお、厚生労働省が後援する「健康のため水を飲もう講座」が、1日に 1.2 リットルの水を飲むことを推奨している(※)ことを追記しておく。

※ とくに暑熱作業などを行っていない場合についての記述である。

イ 口渇感の仕組みとその限界

人間の身体は、体液の調節のために、心臓や頸動脈で血液量の増減を感知し、尿の産生量と口渇感(喉の渇き)の強さを調節するようになっている。とはいえ、脱水状態が軽ければ、口渇感を感じることはない。また、発汗等により体内のナトリウムの量が減っても、脱水状態が軽く、血液中のナトリウムイオン(Na+)の濃度が変化していなければ、水分やナトリウムの不足を感じることはできない。

そのため、運動や作業の後に、口渇感に任せて水分を摂取しても、脱水状態を完全には回復することはできないのである。ところが、人間の身体は、水分やナトリウムの調節よりも体温の調節のほうを優先するようになっているので、必要な発汗は続くことになる。

そのため、喉が渇く前に水分を摂取するとともに、必要に応じて塩分を摂取することが重要となる。

(5)熱中症が発生する仕組みと症状

ア 熱中症が発生する仕組み

(ア)熱中症の発生

※ イメージ図(©photoAC)

気温や湿度が高い環境で激しい運動を行うと、身体内に熱が溜まり体温が上昇するため、人間の身体は、体表面の血管を拡張して体表面から熱を逃がすとともに、大量の汗をかく。さらに発汗が続くと、血液の流れが悪くなって体表面から熱を逃がすことができなくなり、体内から水分やナトリウムが減少して汗もかけなくなる。

なお、次項以降に示す熱中症の症状は、常に軽い症状から重い症状に進むとは限らない。軽い症状が現れずに、突然、重い症状が現れることもあり、また軽症から急速に重症となることもあるので注意しなければならない。

(イ)熱失神

周囲が高温となって、体表面の血管が拡張したり、脱水状態となったりすると、血圧が低下して脳への血流量が減少する。

脳は 37 ℃を超えると、機能が低下し、様ざまな症状が出ることになる。これが熱失神で、めまい、立ちくらみ、生あくび、顔面蒼白やほてり、冷汗、頭重、頭痛、吐き気、倦怠感、脱力感、耳鳴りなどのさまざまな症状が発現する。

(ウ)熱けいれん

熱中症で、血液量が不足すると、筋肉がこむら返り(※)を起こすこともある。これが熱けいれんである。

※ 手足がつること。こむらとは、ふくらはぎのことであるが、主にふくらはぎにおこる筋肉けいれんをこむら返りという。

とくに、水分とナトリウムを失ったにもかかわらず、水分のみを摂取すると、低ナトリウム血症(血液中のナトリウム濃度の過度の低下)により、筋肉が収縮してこむら返りなどの「熱けいれん」を起こすことがある。

(エ)熱疲労

さらに症状が進むと「熱疲労」と呼ばれる状態となる。消化液の分泌が不十分となり、消化管自体の血流の不足による胃腸障害や食欲不振、筋力の低下や脱力感を生じたりする。また、頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、集中力や判断力の低下などの症状も発現する。

(オ)熱射病

人間の脳は 37 ℃を越えると適切に働かなくなることがある。体温が上昇して 40 ℃を超え、脳の視床下部にある体温の中枢が正常に働くなった状態を「熱射病」と呼ぶ。

ここまで熱中症が進むと、昏睡、けいれん、ショックなどの重症な症状が認められるようになり、また、横紋筋の融解、さらには肝臓・腎臓機能障害や血液凝固異常を併発して、脳に回復できない損傷を与えたり、生命に危険を及ぼすことがある。

イ 熱中症の症状

熱中症とは、高温多湿な環境に、人間の身体が適応できないことで生じるさまざまな症状の総称である。

一般財団法人日本気象協会は、熱中症の症状として、以下のものを挙げている。

【熱中症の症状】

- めまいや顔のほてり

- めまいや立ちくらみ、顔がほてるなどの症状が出たら、熱中症のサインです。 一時的に意識が遠のいたり、腹痛などの症状が出る場合もあります。

- 筋肉痛や筋肉のけいれん

- 「こむら返り」と呼ばれる、手足の筋肉がつるなどの症状が出る場合があります。 筋肉がピクピクとけいれんしたり、硬くなったりこともあります。

- 体のだるさや吐き気

- 体がぐったりし、力が入らない。吐き気やおう吐、頭痛などを伴う場合もあります。

- 汗のかきかたがおかしい

- ふいてもふいても汗がでる、もしくはまったく汗をかいていないなど、汗のかきかたに異常がある場合には、熱中症にかかっている危険性があります。

- 体温が高い、皮ふの異常

- 体温が高くて皮ふを触るととても熱い、皮ふが赤く乾いているなどの症状も熱中症のサインです。

- 呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない

- 声をかけても反応しなかったり、おかしな返答をしたりする。または、体がガクガクとひきつけを起こす、まっすぐ歩けないなどの異常があるときは、重度の熱中症にかかっています。すぐ医療機関を受診しましょう。

- 水分補給ができない

- 呼びかけに反応しないなど、自分で上手に水分補給ができない場合は大変危険な状態です。この場合は、むりやり水分を口から飲ませることはやめましょう。すぐ医療機関を受診しましょう

※ 一般財団法人日本気象協会「熱中症について学ぼう:症状」(熱中症ゼロへ)から作成。

実際に自分が熱中症になり、又は周囲のものが熱中症になったときに、適切に判断・対処するためには、このような症状について、たんに文章を読むだけでなく、教育によって専門家から教えられることが重要である。

なお、どのような場合に医療機関に搬送するべきか、また救急車を要請するべきかの判定については、後述する。

3 熱中症の予防方法

(1)熱中症対策の基本

ア 熱中症対策の予防

熱中症対策も、他の職業性疾病と同様に、次の3つの過程に分けることができる。熱中症による重大な災害を発生させないためには、いずれも重要なものであるが、とりわけ予防が重要になることはいうまでもない。

【熱中症対策の3段階】

- 予 防:熱中症を起こさないこと(作業環境管理・作業管理・健康管理)

- 早期の発見:熱中症の疑いがあるときにこれを早期に発見すること

- 適切な対処:熱中症を発見した場合に、これを悪化させないよう対処すること

※ 2025 年6月施行の安衛則の改正は、後述するように早期の発見と適切な対処に着目した規制となっている。

イ 熱中症対策における労働衛生の3管理

熱中症対策も、他の職業性疾病と同様に、労働衛生の3管理の考えで対策を採ることができる。労働衛生の3管理とは、作業環境管理、作業管理、健康管理である。このテキストでは、これらについて次項以降で順に詳述するが、その概略は次表のようなものである。

なお、適切な予防のためには、作業環境における熱中症の発症のリスクを常にモニタリングすることが有効である。モニタリングする指標としては、気温よりも WBGT を用いる方が効果的である。

| 3管理の項目 | 実施項目 | 内容(ポイント) |

|---|---|---|

| 作業環境管理 | 作業環境を改善する |

|

| 休憩場所の確保 |

|

|

| 作業管理 | 休憩時間の確保 |

|

| 暑熱順化 |

|

|

| 水分塩分の摂取 |

|

|

| 熱中症対策の服装 |

|

|

| プレクーリング |

|

|

| 健康管理 | 健康チェック |

|

| 健康診断結果に基づく対応 |

|

ウ 行政による熱中症対策に関する基本文書等

厚生労働省は、近年、熱中症による労働災害防止対策に注力しており、さまざまな基本文書や資料を公表している。その主なものには次のようなものがある。

【熱中症対策に関する厚労省の基本文書】

- 基本的な方針を示すもの

- 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)

- 厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱(各年ごとに制定)

- 一般の事業者向けのマニュアル、パンフレット等

- 厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」(2018年(平成30年)3月改訂版)

- 厚生労働省「導入しやすい熱中症対策事例紹介」

- 労働者教育のための資料等

- 厚生労働省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」

- 厚生労働省「熱中症予防スイッチ・オン その行動、その習慣が、いのちを守る 自分でできる7つのこと」(動画コンテンツ)

- 厚生労働省「熱中症予防カード」(救急措置等の要点が記載された携帯カード)

- 安衛則の改正に関するもの

- 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発0520第6号)

- 厚生労働省「安衛則改正に関するパンフレット」

この表中の「職場における熱中症予防基本対策要綱」が厚労省の、熱中症による労働災害防止対策についての基本的な文書となっている。また、厚労省では、毎年、STOP!熱中症クールワークキャンペーンを実施しており、その実施要綱も基本的な枠組みを示している。

2本建てにしているのは、あくまでも基本文書とキャンペーンの要綱という位置づけであろうが、一般の事業者にはやや分かりにくい構造となっているので、留意する必要がある。

これらの文書のうち事業者が実施するべきことを分かりやすくしたものが「職場における熱中症予防対策マニュアル」という位置づけになる。

また、熱中症対策については、労働者への教育用のパワーポイント資料や動画なども公開されており、パワーポイント資料は事業者が自社向けに修正することや取捨選択することも可能となっている。

なお、本コンテンツは、原則としてこれらの文書に基づいて作成しており、適宜、リンクを貼っているので必要に応じて参照していただきたい。

【コラム】「熱中症予防基本対策要綱」に基づく取り組み(要綱の第2)

✄ WBGT 基準値を超える場合の対応(労働衛生の3管理)

厚労省の「熱中症対策要綱」では、まず、WBGT 基準値を超えないようにすることを第1に掲げ、それができない場合に、労働衛生の3管理及び労働衛生教育を行うこととされている。

厳密には、労働衛生の3管理の中には WBGT 値の低減等も含まれるのだが、熱中症対策要綱の基本となるのは、あくまでも WBGT 基準値を超えないようにすることであることには留意しておかなければならない。

なお、労働衛生の3管理の詳細については、次節以降を参照して頂きたい。

(2)暑さ指数(WBGT)

ア WBGTの意味

作業環境における熱中症のリスクには、①気温、②相対湿度、③輻射、④気流の4つの要因がある。WBGT は、これらの要因を総合的に評価する(※)指標であり、熱中症のリスクを評価する指標としては、気温のみを指標とするより適切であるとされている。

※ WBGT においては、気流は、湿球温度計によって間接的な評価を行っている。

WBGT は環境省の「熱中症予防情報サイト」に全国各地の WBGT の実況と予測値が表示されているので、屋外作業を行う場合は、毎日チェックを行いたい。

イ WBGT の測定器と測定の留意事項

(ア)使用する測定器

WBGT の測定には、JIS B 7922:2023「電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計」の基準による測定器を用いることが望ましい(※)。

※ 外見上は黒球が付いている測定器であり、数万円程度で入手できる。なお、数千円程度で販売されている黒球のない測定器は、晴れた屋外など輻射熱のある環境では、正確に WBGT を測定できないので推奨できない。

逆に、より高度な基準として、JIS Z 8504:2021「熱環境の人間工学―WBGT(湿球黒球温度)指数を用いた熱ストレス評価」による測定器(数十万円程度)がある。もちろんこのタイプでもよく、より正確に測定できるが、通常の熱中症対策ではそこまで正確に測定する意味はない。

最近では少なくなったが、屋外で黒球なしの測定器を用いているのを見かけることがある。これでは WBGT を測定する意味がない。

(イ)測定時の留意事項

WBGT の測定は、測定の位置や方法によって正しく測れないことがあるので、留意する必要がある。これについて、齊藤(※)が、WBGT の使用時の留意事項を分かりやすくまとめているので以下に紹介しておく。

※ 齊藤宏之「WBGT指数計を用いた作業環境管理方法について」(令和3年 職場における熱中症予防に用いる機器の適正な使用法等周知事業)

【測定の際の注意点】

※ 齊藤宏之「WBGT指数計を用いた作業環境管理方法について」(令和3年 職場における熱中症予防に用いる機器の適正な使用法等周知事業)

- 黒球を持ったり,通気口をふさがない

- 通気口にカバーが付いている機種では,必ずカバーを開けて測定する

- 屋外で測定する時は,黒球が陰にならないようにして測定する

- 地面や机等の上に直接置いて測定しない

- 手で本体を持つか,三脚などに固定して測定する

- すぐに正しい値が出ない場合があります

- 値が安定してから(概ね10分程度)測定値を読み取りましょう

(ウ)現場で測定するときの留意事項

また、齊藤は現場での測定の留意事項をまとめている。これについても十分に留意する必要がある。

【現場でのWBGT測定に求められるもの】

※ 齊藤宏之「WBGT指数計を用いた作業環境管理方法について」(令和3年 職場における熱中症予防に用いる機器の適正な使用法等周知事業)

- 黒球付きのWBGT測定器を用いて,現場で実際に測定するのが原則

- 黒球なしの測定器は屋外ならびに発熱源のある屋内では使えません。

- 温度・湿度からの簡易換算表も同様です。

- 湿度センサーは劣化しやすいので,精度管理に気を付けてください。

- 測定が難しい場合は,環境省のWBGT予測値・推定値を参考として用いることも可能ですが,あくまでも目安として用いてください。

- できれば複数箇所で測定する

- 毎回は無理でも,一度いろいろな場所で測定して傾向を把握しておくことをお勧めします。

- 測定値を作業者がわかりやすいところに掲示する

- WBGT値が基準値を上回る場合は,休憩時間の延長,休憩サイクルの増加や,作業規制を含む対策を検討する必要があります。

なお、「温度・湿度からの簡易換算表」とは、温度と湿度から簡易に WBGT を測定するための換算表であるが、屋外や輻射熱のある場所では用いることはできない。

また、湿度センサーはここにもあるように、経年変化が大きく劣化しやすいので留意する必要がある。とくに、水にぬらしたままにすると劣化が進みやすいので、内部に水が入ったら、だちに乾かすことが望ましい。なお、静電容量型のものは比較的経年変化が小さいので、気象庁検定に合格した静電容量型のものを使用することが望ましい。

さらに、屋外業務では、測定した箇所のすぐ近くであっても、状況によっては WBGT 値が大きく異なることもあるため、測定箇所の選定には十分な注意が必要である。

ウ WBGT 基準値に基づく評価

次に、WBGT 基準値に基づく評価方法を示そう。

厚労省の「職場における熱中症予防基本対策要綱」(以下「熱中症対策要綱」という。令和3年4月 20日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)には、身体作業強度等に応じた WBGT 基準値が定められており、これを超えないようにすることがこの要綱による熱中症対策の基本となっている。

熱中症対策要綱による熱中症対策では、まず WBGT がこの基準値を超えるかどうかを調べるところから始まる。そして、基準値を超える場合は、次のような対策を採る。要は、WBGT 基準値を超えないようにするということが基本原則となるのである。

- 冷房等により当該作業場所のWBGT基準値の低減を図ること。

- 身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更すること(図中の表1-1参照)。

- WBGT 基準値より低い WBGT 値である作業場所での作業に変更すること。

そして、それでも基準値を超えてしまうときには、「第2 熱中症予防対策」を行うのである。

【WBGT値(暑さ指数)の活用】

第1 WBGT 値(暑さ指数)の活用

1 WBGT値等

WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度(単位:℃))の値は、暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数(式①又は②により算出)であり、作業場所に、WBGT指数計を設置する等により、WBGT値を求めることが望ましいこと。特に、熱中症予防情報サイト等により、事前にWBGT値が表 1-1 のWBGT基準値(以下「WBGT基準値」という。)を超えることが予想される場合は、WBGT値を作業中に測定するよう努めること。

ア 日射がない場合

WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度 式①

イ 日射がある場合

WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×気温(乾球温度) 式②

また、WBGT値の測定が行われていない場合においても、気温(乾球温度)及び相対湿度を熱ストレスの評価を行う際の参考にすること。

2 WBGT値に係る留意事項

表1-2に掲げる衣類を着用して作業を行う場合にあっては、式①又は②により算出されたWBGT値に、それぞれ表 1-2 に掲げる着衣補正値を加える必要があること。

また、WBGT基準値は、健康な労働(作業)者を基準に、ばく露されてもほとんどの者が有害な影響を受けないレベルに相当するものとして設定されていることに留意すること。

3 WBGT基準値に基づく評価等

把握した WBGT 値が、WBGT 基準値を超え、又は超えるおそれのある場合には、冷房等により当該作業場所の WBGT 値の低減を図ること、身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更すること、WBGT 基準値より低い WBGT 値である作業場所での作業に変更すること等の熱中症予防対策を作業の状況等に応じて実施するよう努めること。それでもなお、WBGT 基準値を超え、又は超えるおそれのある場合には、第2の熱中症予防対策の徹底を図り、熱中症の発症リスクの低減を図ること。ただし、WBGT 基準値を超えない場合であっても、WBGT 基準値が前提としている条件に当てはまらないとき又は着衣補正値を考慮した WBGT 基準値を算出することができないときは、WBGT基準値を超え、又は超えるおそれのある場合と同様に、第2の熱中症予防対策の徹底を図らなければならない場合があることに留意すること。

上記のほか、熱中症の発症リスクがあるときは、必要に応じて第2の熱中症予防対策を実施することが望ましいこと。

(解説)

2 WBGT値(暑さ指数)の活用について

(1)WBGT 値の測定方法等は、日本産業規格 JIS Z 8504 を参考にすること。

(2)日射及び発熱体がなく、かつ、温度と湿度が一様な、気流の弱い室内作業環境であって、WBGT 指数計等による WBGT 値の実測が行われていない場合には、日本生気象学会が作成した「日常生活における熱中症予防指針」における「図3.室内を対象とした気温と相対湿度から WBGT を簡易的に推定する図(室内用のWBGT簡易推定図)」等が熱ストレス評価を行う際の参考になること。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)(解説)

(3)作業環境管理

ア WBGT 値の低減等

(ア)気温の低下

① 熱中症対策と作業環境改善

熱中症対策のためには、他の職業性疾病と同様に、労働衛生の3管理の中では、作業環境の改善が最も重要となる。作業環境の改善としては、①気温を下げること、②輻射を防ぐこと及び③気流を確保することの3点が中心となる。

熱中症の最も大きな危険要因である気温の改善については、比較的狭い屋内の作業場であればエアコンの導入によって一定の効果が得られる(※)。

※ 事務所に空気調和設備等を設ける場合は、事務所則第5条第3項が、「空気調和設備を設けている場合は、室の気温が18度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない」としていることに留意すること。

なお、安衛則第587条に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、同規則第607条により、半月以内ごとに1回、定期に気温、湿度等を測定する必要があることに留意すること。

また、多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所は、同規則第587条第1項により、関係者以外の者が立ち入ることを所定の方法で禁止しなければならない。

② 気温の改善とスポットクーラー

しかし、大規模な工場や屋外の作業等では、作業場全体の気温の改善は現実的ではない。この場合、工場内や屋外作業であっても、警備業など作業によってはスポットクーラーが使用できるケースがある。

もっとも、スポットクーラーは、屋外ではそのごく近くでしか効果がない。建設業、農林業、外回りの営業などの屋外の作業では、作業者が動き回るためスポットクーラーの使用はできないケースの方が多いだろう(※)。

※ 筆者(柳川)は、就業制限の技能講習の講師育成研修に関わったことがある。この研修は、実技講習を屋外で行うことが多かったのだが、受講生(講師候補者)の人数が多く、どうしても個々の受講生には手待ち時間ができてしまう。

そこで、そのときに使えるように、スポットクーラを使用することも多かった。しかし、受講生は手待ち時間中も、他の受講生の状況を見学するために動き回るので、それほど効果はなかったように思う。

このような場合は、スポットクーラーは休憩所に設置して、休憩所の気温の改善の効果を期待する方が現実的かもしれない。

なお、写真のタイプのスポットクーラーを、排熱ダクトを延長せずに休憩室や屋内作業場などにそのまま設置しているケースを見かけることがある(※)。これでは意味はない(というより逆効果である)。必ず、排熱ダクトを延長して熱量を別な場所へ排出させなければならない。

※ 排熱ダクトの設置が必要ないタイプもあるが、あまり大型の製品はないようである。

③ ミスト発生器の設置

また、駅や公園などで良く用いられるミスト発生器(※)が、屋外の作業場でも使用できる。なお、図のミスト発生器は固定式であるが、キャスタが付いていて可動式となっているものもある。ただし、コンセントが必要であり、リール式の延長コードを用いる必要があろう。

※ 環境省「まちなかの暑さ対策ガイドライン 令和4年度部分改訂版」によると「微細ミストを噴霧すると、気化熱により局所的に気温が2℃程度、暑さ指数(WBGT)が3~4程度低下(する)

」とされる。

筆者(柳川)の経験では、機械のすぐ近くに対象者がいる場合はスポットクーラの方が効果は高いが、対象者が動き回る場合にはミスト発生器の方が効果的なようである。

ただし、これは屋外など相対湿度が問題とならない場所において使用するものであり、屋内の相対湿度の高い職場において、ミスト発生器を使用してはならないことは当然である。

(イ)日光などの輻射熱からの遮蔽

また、熱中症対策としては、日光などの輻射熱を防ぐことも必要である。日本では、工場などの施設の警備員が炎天下で働いていることがあるが、諸外国では、日陰で働けるように屋根が設置されていることが多い。

図は、筆者がパリで撮影したもので、冬季だったため熱中症対策ではなく暖房のための施設であるが、警備員が警備を行いながら暖をとれるようにした施設である。おそらく、夏季には太陽光を遮るための施設が用意されているのではないかと思う。

警備員は自社敷地内で働いていることが多いだろうから、巨大な庇を設置したり、日陰の多い樹木を植えるなどにより日陰をつくることはそれほど難しくはないだろう。それが難しければ巨大なパラソルを設けることは可能だろう。直射日光の当たる場所で働く警備員を見るたびに、なぜそのようなことをしないのか、不思議に思うのは筆者だけだろうか。

(ウ)気流の確保

※ イメージ図(©photoAC)

そして、最後に気流の確保が挙げられる。広大な作業場の場合、壁のある建物の中よりも天井だけがあり、四方に壁のない場所の方が熱中症のリスクは低くなる。このように自然の風が吹く場所であれば、壁をなくすことは困難にしても、窓を開放するなどにより通風を確保することも熱中症対策となる。

また、巨大な工場や屋外の作業であっても、粉じんや化学物質などの問題がなければ、天井などに大型の扇風機を設置することも効果的である(※)。

※ 粉じんが発生したりや化学物質を扱う職場では、局所排気装置やプッシュプル型換気装置の気流を乱さないように注意する必要がある。筆者はアーク溶接装置の局所排気装置に向けて強力な扇風機を設置している例を見たことがある。当然のことだが、局所排気装置がまったく役に立たず、ヒュームが作業場にそのまま流出していた。

(エ)熱中症対策要綱によるWBGT値の低減等についての留意事項

また、熱中症対策要綱に休憩場所について、WBGT 値の低減等について次のようにされていることに留意する必要がある。

【WBGT 値の低減等】

第2 熱中症予防対策

1 作業環境管理

(1)WBGT 値の低減等

次に掲げる措置を講ずること等により当該作業場所のWBGT値の低減に努めること。

ア WBGT基準値を超え、又は超えるおそれのある作業場所(以下単に「高温多湿作業場所」という。)においては、発熱体と労働者の間に熱を遮ることのできる遮へい物等を設けること。

イ 屋外の高温多湿作業場所においては、直射日光並びに周囲の壁面及び地面からの照り返しを遮ることができる簡易な屋根等を設けること。

ウ 高温多湿作業場所に適度な通風又は冷房を行うための設備を設けること。また、屋内の高温多湿作業場所における当該設備は、除湿機能があることが望ましいこと。

なお、通風が悪い高温多湿作業場所での散水については、散水後の湿度の上昇に注意すること。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)

イ 休憩場所の整備等

作業環境改善の重要な事項に休憩室の設置がある。休憩室は、できる限り空調の効いた場所が望ましい。空調ができない場合は、直射日光を避けることができる、風の通る場所に設ける必要がある。

また、横臥が可能な広さとすること。とくに安衛則第 618 条に「常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」とされていることに留意すること。

【労働安全衛生規則】

(休養室等)

第618条 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

熱中症対策要綱に休憩場所について、次のようにされていることに留意する必要がある。

【休憩場所の確保】

第2 熱中症予防対策

1 作業環境管理

(2)休憩場所の整備等

労働者の休憩場所の整備等について、次に掲げる措置を講ずるよう努めること。

ア 高温多湿作業場所の近隣に冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所を設けること。また、当該休憩場所は、足を伸ばして横になれる広さを確保すること。

イ 高温多湿作業場所又はその近隣に氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備を設けること。

ウ 水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行えるよう高温多湿作業場所に飲料水などの備付け等を行うこと。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)

また、熱中症対策要綱には記されていないが、休憩場所が作業場所から遠くにあり、移動に時間がかかる場合には移動の時間は休憩時間に含めないようにしたい(※)。

※ 法定の休憩時間には、移動時間を含めるてはならない。

(4)作業管理

ア 作業時間の短縮

熱中症対策のための作業管理としては、作業時間の短縮等(休憩時間の確保)、暑熱順化、水分および塩分の摂取、適切な服装等(保護具)がある。

また、熱中症対策の。作業管理として作業時間の短縮等(休憩時間の確保)がきわめて重要となる。図は厚労省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」のスライドを一部修正したものである。

WBGT 基準値を超過する環境であったとしても、ただちに作業を止めるべきとはされていないものの、かなり長時間の休憩が必要とされていることは留意されるべきである。

また、基準値から3℃を超えている場合(4℃以上超過した場合という意味であろう)には、作業を停止することが望ましいとされている。

これは、建設業等の屋外型作業にとっては、かなり厳しいものと言わざるを得ない。しかし、これは「特段の熱中症予防対策を講じていない場合

」の休憩時間である。それであればこそ、熱中症予防対策が重要になるということである。

なお、休憩時間については、熱中症対策要綱において、次のようにされていることに留意する必要がある。

【作業時間の短縮等】

第2 熱中症予防対策

2 作業管理

(1)作業時間の短縮等

作業の休止時間及び休憩時間を確保し、高温多湿作業場所での作業を連続して行う時間を短縮すること、身体作業強度(代謝率レベル)が高い作業を避けること、作業場所を変更すること等の熱中症予防対策を、作業の状況等に応じて実施するよう努めること。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)

イ 暑熱順化

暑熱作業による熱中症は、暑熱環境に身体を慣らす(※)ことで、そのリスクを下げることができる。すなわち、いきなり暑熱作業にそのまま従事させるのではなく、最初は短時間の作業や(可能なら)低い温度での作業から始めて、徐々に作業時間を長くしたり温度を上げたりするのである。

※ 暑熱順化は、身体を熱に慣れさせて暑熱作業に適応することであり、健康のレベルを管理するものではない。

とくに、入職したての人や、長期休暇あけの人は、暑熱順化ができていないことが多いので注意する必要がある。

しかし、暑熱順化は、ここにあるように日常生活の中でも可能である(※)。

※ 一部の事業者において、暑熱順化は労働者が日常生活において行うべきものという誤解があるが、あくまでも作業時間などの調整によって行うことが原則である。

だからこそ、暑熱順化は、健康管理ではなく、作業管理に分類されているのである。

なお、暑熱順化における「歩く・走る」「自転車」「適度な運動」のなどは、暑熱環境下で行わなければならないわけではない。ただ、数日間行わなければ暑熱順化の効果はなくなるので、暑熱作業の開始直前まで行う必要があり、結果的に暑熱環境下で行うことになってしまう。

暑熱順化のための運動などで熱中症になることがないよう、十分に留意する必要がある。

本図は上野他(※1)からの引用であるが、現実には、暑熱順化の効果は1週間程度続けることで現れることが多い。しかし、個人差もあるので余裕をもって2週間ほどかけて行えば安心である(※2)。

※1 上野哲他「熱中症が発生する仕組みとそれに基づく有効な対策」(令和2年度 厚生労働省委託事業 「職場における熱中症予防に関する講習会」)

※2 日本気象協会推進協会「熱中症について学ぼう:暑熱順化」によれば「暑熱順化には個人差もありますが、数日から2週間程度かかります

」とされている。

いったん、暑熱順化ができてしまえば、暑熱作業を続けていることで、暑熱順化の効果は継続することになる(※)。

※ このため、徐々に気温が上がる年は、猛暑日が多くても熱中症の災害発生件数はそれほど増加しない。これに対して、寒い春が続き、いきなり猛暑になると被災者が増加する傾向がある。

また、暑熱順化の効果は、数日程度で消失するので、夏期休暇などで暑熱作業が数日間なくなる場合は、再び暑熱順化が必要である。

なお、暑熱順化について、熱中症対策要綱は、作業管理に位置付けたうえで、次のようにしていることに留意する必要がある。

【暑熱順化】

第2 熱中症予防対策

2 作業管理

(2)暑熱順化

高温多湿作業場所において労働者を作業に従事させる場合には、暑熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)の有無が、熱中症の発症リスクに大きく影響することを踏まえ、計画的に、暑熱順化期間を設けることが望ましいこと。特に、梅雨から夏季になる時期において、気温等が急に上昇した高温多湿作業場所で作業を行う場合、新たに当該作業を行う場合、又は、長期間、当該作業場所での作業から離れ、その後再び当該作業を行う場合等においては、通常、労働者は暑熱順化していないことに留意が必要であること。

(解説)

3 作業管理について

(1)暑熱順化の例としては、次に掲げる事項等があること。

ア 作業を行う者が暑熱順化していない状態から7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くすること。

イ 熱へのばく露が中断すると4日後には暑熱順化の顕著な喪失が始まり3~4週間後には完全に失われること。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)(解説)

暑熱順化に関する厚労省による動画(2分 46 秒)を埋め込んでおくので、適宜視聴されたい。

ウ 水分及び塩分の摂取

(ア)水分及び塩分の摂取

① 水分および塩分摂取の重要性

熱中症予防のための作業管理に含まれるものとして、水分及び塩分の摂取がある(※)。これまで述べたように、身体を冷やすために最も効果が高いのは、発汗とその蒸発による気化熱を奪うことである。水分と塩分を摂取するのは、発汗のために不足する水分と塩分を補うためである。

※ 水分のみを摂取することは、体内の塩分割合を低下させてかえって熱中症のリスクを高めることもあるので注意が必要である。また、逆に塩分のみを摂取しても意味はない。

なお、本図の「次のスライド」とは、本コンテンツでは「(ウ)水分補給に適した飲料とは」の最初のスライドを指す。

なお、詳細は後述するが、こむら返りなどの症状があるときに無理に水分のみを摂取させることは、低ナトリウム血症の危険があるため避けるべきである。

なお、飲み物にも熱中症対策に適しているものと適さないものがある(※)ことに留意しなければならない。例えば、緑茶などのカフェイン成分を含む飲料は、利尿作用があるために熱中症対策としてはあまり適さない。

※ 神奈川労働局が、リーフレット「熱中症を予防するため 適切な水分及び塩分の補給をしましょう」の中で各種の飲料について、熱中症予防に適する飲料と適しない飲料に分類して説明しているのが参考となる。ただし、スポーツドリンクと経口補水液を「◎」としていることは、後述するように一定の注意が必要である。

なお、熱中症対策要綱は、水分及び塩分の摂取について、次のように述べている。しかし、詳細は後述するが、この「解説」にある記述には十分な注意が必要である(※)。

※ この「解説」にあるように、仮に、8時間の炎天下の作業を行い、20 分おきに 200ml のコップで2杯のスポーツドリンク又は経口補水液等を飲めば、8時間の作業で 10 ℓ近く摂取することになる。後述するように、このようなことをすれば、別な病気になるだろう。

(一社)全国清涼飲料連合会の WEB サイト「「ペットボトル症候群」ってなんですか?」にも「「清涼飲料水ケトーシス」は少なくても1カ月以上、10 %程度糖分を含む清涼飲料水を毎日 1.5 ℓ以上飲み、急激に血糖値が上がるケトーシス(糖尿病の中でも血液中のケトン体が増えている重たい症状)になることです

」とされている。この記述の正確性について筆者には保証することはできないが、業界団体が、毎日 1.5 リットル以上習慣的に飲むことにはリスクがあるとしているのである。

熱中症対策要綱の解説のこの記述には、やや問題があるというべきである。そもそも、汗がダラダラと流れるような作業を除き、塩分を食事以外にあまり大量に摂取する必要もないのである。まして、スポーツドリンクなどを日常的に大量に摂取することは避けるべきである。

【水分及び塩分の摂取】

第2 熱中症予防対策

2 作業管理

(3)水分及び塩分の摂取

自覚症状以上に脱水状態が進行していることがあること等に留意の上、自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を指導するとともに、労働者の水分及び塩分の摂取を確認するための表の作成、作業中の巡視における確認等により、定期的な水分及び塩分の摂取の徹底を図ること。特に、加齢や疾患によって脱水状態であっても自覚症状に乏しい場合があることに留意すること。

なお、塩分等の摂取が制限される疾患を有する労働者については、主治医、産業医等に相談させること。

(解説)

3 作業管理について

(2)作業中における定期的な水分及び塩分の摂取については、身体作業強度等に応じて必要な摂取量等は異なるが、作業場所のWBGT値がWBGT基準値を超える場合には、少なくとも、0.1~0.2%の食塩水、ナトリウム 40~80mg/100ml のスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30 分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいこと。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)(解説)

② 労働安全衛生規則の規定

また、安衛則第 617 条に「多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない」とされていることに留意すること(※)。

※ 令和3年12月1日基発 1201 第1号「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」に、安衛則第617条について、「本条の「塩」は、塩飴や塩タブレット等のほか、スポーツドリンクなどの飲料水中に含まれる塩分も当然に含む趣旨であること

」とされている。

従って、法的にはスポーツドリンクを備えておくことでよく、必ず水と食塩を備えなければならないわけではない。なお、発汗作業を業務として行わせることに伴う事業者の法律上の義務であるから、費用は事業者側が負担することが原則である。

自動販売機を休憩所に設置したからといって、本条を守ったことにはならない。なお、秋田労働局「職場における熱中症を予防しよう!」は、「塩や飲料水を備えることは、事業者の義務となっており、労働者任せにすることは法令に違反することになります

」としている。

【労働安全衛生規則】

(発汗作業に関する措置)

第617条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。

(イ)水分補給のタイミング

水分補給のタイミングは、本図を参考にして、10 分から 20 分おきにコップ半分から一杯程度の水分をとるなど、できるだけこまめにとるようにする必要がある(※)。

※ 熱中症で脱水症状になるケースの多くで、本人は、水分補給は十分にしていたと考えているが、実際には足りていないのである。作業者本人に水分摂取のタイミングを任せることは、熱中症発症のリスクになると考える必要がある。

なお、水分摂取の間隔を開けても、一度に大量の水分を摂取すればよいと思うかもしれないが、大量の水分を摂取すると体内のナトリウム濃度が低下するおそれがあり、また一度に大量に飲んだ水分は尿として体外へ排出されやすい。できる限りこまめに摂取することが望ましい。

作業中には水分をとることが困難な場合もあるので、意図的に水分補給のための休憩をこまめに入れるようにすること。また、作業中であっても、水分補給を禁止することがないようにしたい(※)。

※ 作業場に有害な粉じんや化学物質の蒸気等がある場合には、作業場で水分をとることは禁止する必要がある。これは、アーク溶接を行う作業場等でも同様である。

(ウ)水分補給に適した飲料とは

① どのような飲料が望ましいか

水分の摂取でどのような飲料を用いるかは、通常は以下のように行えばよい。ただし、糖尿病等の基礎疾患がある場合は、必ず、主治医と相談すること。

【どのような飲料が望ましいか】

- 通常の水分補給には、水又は麦茶などのカフェインを含まない飲料とする。なお、食事はバランスの良い内容でしっかり食べる。

- 汗をダラダラとかくような作業を長時間行う場合は、必要に応じてスポーツドリンクを合わせて摂取する。とくに後述する「脱水症状のチェック」で、脱水の症状が現れたときは、スポーツ飲料を摂取する。

- 熱中症の症状が出た場合は、経口補水液(又はハイポトニック飲料)を使用する。なお、熱中症の症状が出た場合に水分のみを摂取すると、低ナトリウム血症を引き起こす恐れがあるので留意すること。

② スポーツドリンク

スポーツドリンク(スポーツ飲料)には、アイソトニック飲料とハイポトニック飲料の2種類がある(※)。大量の汗をかいた後は、吸収が早いハイポトニック飲料が適している。

※ アイソトニック飲料の浸透圧は体液とほぼ同じであるが、ハイポトニック飲料は体液より浸透圧が低い。このため、ハイポトニック飲料の方が吸収が早いのである。

しかし、だからといってスポーツドリンクを日常から大量に摂取することは、他の健康影響を引き起こす恐れがある(※)。スポーツドリンクには、塩分や電解質も含まれてはいるが、糖分もかなり含まれていることを忘れてはならない。

※ 大量のスポーツドリンクを摂取すると、いわゆるペットボトル症候群(清涼飲料水ケトーシス/高ケトン血症)を引き起こすことがある。この症状は熱中症に似ており、また、高血糖によっての口渇となるため、熱中症と誤解してさらにスポーツドリンクを摂取して悪循環に陥るおそれがある。熱中症として救急搬送されることがあるが、まったく別な病気である。

東名古屋病院薬剤部「熱中症予防における水分補給」(DI ファーマ紙 No.133 2026年9月)に主な経口補水液とスポーツドリンクの成分表が記載されているので、参照されたい。なお、国立がん研究センターの調査によると、女性では清涼飲料水の飲用量が多いほど脳梗塞の発症リスクが高いとされている。

大量に発汗する作業では、水分のみの摂取では熱中症のリスクがあることは否定できないが、この図にもあるように、日本人の食塩摂取量の平均値はやや塩分が過多気味なのである。炎天下で大量の汗をかくような作業を長時間行う場合は別として、塩分の摂取はそれほど気にする必要はない。何事も過ぎたるは及ばざるよりなお悪しということは、肝に銘じるべきであろう。

川原他(※)は、「ソフトドリンクの多飲による血糖コントロール悪化の経過で、DKAとSAPを発症した2型糖尿病

」の例を紹介している。この例では、「熱中症の予防のためにスポーツ飲料を1日2-3ℓほど飲むようになった

」とされている。

※ 川原他「ソフトドリンク多飲を誘因として糖尿病性ケトアシドーシスと重症急性膵炎を発症した2型糖尿病の1例」

もちろん、大量に発汗する作業を長時間行う場合に、脱水気味になっている場合に水分のみの摂取では、逆に熱中症のリスクを高めることにも留意する必要がある。

③ 経口補水液

一方、経口補水液(※)は熱中症予防のための飲料として適しているかと言えば、必ずしもそうとは言えない。こちらは塩分をかなり多く含むからである。次の資料は政府の広報サイト「その飲み方NGです! 正しく知ろう経口補水液」からの引用であるが、経口補水液を熱中症の予防に使うことは推奨していない。

※ 脱水症状の治療に効果があると世界保健機関(WHO)が提唱している。スポーツドリンクより、塩分が多く、糖分は少ない。なお、販売には消費者庁の許可が必要である。

なお、経口補水液は、ハイポトニック飲料に分類される。

【経口補水液】

※ 政府広報サイト「その飲み方NGです! 正しく知ろう経口補水液」(引用者において箇条書きに変更)

- 経口補水液は、脱水症の治療に用いる「病者用」、つまり「病気のかたのための飲み物」です。

- また、経口補水液は、医師や管理栄養士など医療関係者からの指導によって使っていただきたいもので、飲み方には注意が必要です。

- 塩分やカリウムを制限されているかたが飲み方を誤ると、健康に大きな問題を引き起こすおそれがあります。また、塩分やカリウム以外に糖質も含まれています。糖質制限を指示されている場合も注意が必要ですので、使用前に必ず医師に相談しましょう。

- 経口補水液は、特別用途食品であり、脱水症を治療するための飲み物です。「ノロウイルスなどを原因とする、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐に伴う脱水状態に使用できるもの」もあれば、「熱中症による脱水状態に使用できるもの」もあります。経口補水液の正しい知識を持ち、ラベルの内容をよく見て使用してください。

ここでのポイントは、①経口補水液は熱中症の予防のために飲むものではなく、(熱中症などで)脱水症になったときに飲むものであるということ、②日常的に飲用するのであれば、事前に医師に相談するべきこと、③経口補水液にも種類があるということである。

経口補水液は、熱中症予防のために、水のように飲むべきものではないのである。

(エ)その他

※ イメージ図(©photoAC)

なお、高橋他(※)は、「発汗時に水分を自由に摂取させても、発汗量より飲水量の方が少ないことが明らかになっている

」と指摘している。

※ 髙橋圭他「食事・栄養と運動による熱中症の予防」(名古屋文理大学紀要 No.22 2022年)

大量の発汗を伴うような暑熱作業では、間食によって水分とナトリウムの摂取を行うことも考えた方が良い(※)。

※ 高橋は、前掲書において「発汗時に水分を自由に摂取させても、発汗量より飲水量の方が少ないことが明らかになっている。大学生の運動時に自由に水分補給を行わせても、水道水では発汗量の 61 %、スポーツドリンクでは発汗量の 77 %しか水分を補給できていなかった。また、高齢者の場合はスポーツドリンクの場合でも発汗量に対して 35 ~ 63 %しか水分補給できていなかった。そのため、汗をしっかりかいた時には水やお茶などの水分摂取に加えて、間食や食事などで水分やミネラルの補給を行うことが望ましい

」としている。

エ 熱中症対策のための服装

一般的な意味での「労働衛生の3管理」の作業管理においては、主要な実施事項の一つとして保護具の着用がある。熱中症対策では、保護具とはされていない(※)が、クールベストやネッククーラーなどの身体温度を下げる装置のほか、保護帽にバイザー(ツバ:ブリムとも言う)やシェード(たれ)を取り付けるなどの輻射熱を防ぐ工夫も効果的である。なお、空調服(ファン付き作業服)については後述するが、その使用には一定の留意が必要である。

※ 熱中症対策では、たんに「服装」とされることが多い。安衛法には「保護具」の定義はないが、災害そのものを防止する効果を有する身体に装着するものが保護具と考えられている。墜落制止用器具が、墜落制止用保護具ではなく墜落制止用器具とされているのは、墜落制止用器具が墜落そのものを防止するためでなく、墜落を防止することはできず、たんに墜落したときに安全に制止するためのものだからである。

一方、東京都労働安全衛生保護具措置規程第3条によると、保護具とは「職員を危険又は健康障害を及ぼすおそれのある作業に従事させるのに際し、職員の身体及び生命を保護するため、身体に着用のうえ使用させるものであつて、別表に定めるもの

」とされている。こちらは墜落制止用器具を保護具であるとしている。

そうなると、熱中症を防止するために身体に装着する器具も、広い意味では保護具といってよいかもしれないが、本稿では保護具であるとはしない。

なお、「東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策のためのガイドライン」(平成27年8月26日基発0826第1号)の別紙2「東電福島第一原子力発電所の廃炉作業等に従事する者の熱中症予防対策について」では、空調服ではなくクールベストを使用することとされているが、「保護衣」との表現になっている。

なお、最近では、冷水循環型の冷却ベストは「クールベスト」、ファン付き作業服は「空調服」という用語が一般的になっているので、本稿でもそれらの用語を使用している。なお、たんに保冷剤を入れてあるだけのベストもクールベストと呼ばれることがあるが、本稿では採用しない。

【熱中症対策のための服装】

- 体温を下げるもの等:クールベスト(冷水循環型の冷却ベスト)など着用するタイプとネッククーラーなど頸にかけるタイプがある。

- 日光等を避けるもの:保護帽にバイザー(ツバ)やシェード(たれ)を取り付けるタイプと、作業衣をUVカット素地としたりシャツの襟を利用したりするタイプがある。

熱を吸収し、又は保熱しやすい服装を避けることはもちろんのこと、、クールジャケットなどの透湿性及び通気性の良い服装を着用するようにすること。また、屋外作業などでは、場合によっては半袖作業衣を採用する、作業用シャツの裾をワークパンツから出すことを許可するなども考慮するべきである。なお、半袖シャツを採用する場合は日焼け対策も必要となる。

さらに、熱中症とは直接の関係は低いが、サングラス(紫外線を防ぐ保護眼鏡)の着用も認めてよい。

(ア)体温を下げるための服装

体温を下げるための服装として、空調服が急速に普及している。しかしながら、空調服には熱中症を防ぐ効果はないとする研究もあることに留意しなければならない。

上野他(※)は「防暑対策グッズの多くは、皮膚温度低減や、心理的負担軽減は期待できるものの、熱中症発症に直接関係のある「深部体温低減」の効果は期待できないものが多い

」(下線強調引用者)と警鐘を鳴らす。

※ 上野他「熱中症が発生する仕組みとそれに基づく有効な対策」

| 対策グッズの種類 | 深部体温 低減 |

皮膚温度 低減 |

心拍数 抑制 |

体重減少 抑制 |

心理的 負担軽減 |

その他の効果 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| アイスパック | ○~× | ○ | ○ | ○~× | ○ | 作業時間の延長 |

| 空調服 | × | ○ | × | × | ○ | |

| PCM(相変換物質) | ○~× | ○ | × | ○~× | ○ | |

| アイスベスト | △~× | ○~× | × | × | ○ |

前述した上野他は、「効果がないものを,効果があると思って使った場合,逆効果になる可能性がある

」とし、「導入する場合は,効果があるかどうかを確認した上で使うことが望ましい

」「効果を過信しないことが重要

」とする。

どのような対策も完全ということはない。上野他も指摘しているように、空調服を採用したから安全と考えることはかえって危険である。

また、時澤(※)も、深部体温、皮膚温、発汗率、体重減少率等について、電動ファン付き作業服の効果を調べている。その結果、皮膚温を低下させる効果はあったものの、熱中症に関連する要素である深部体温、発汗率、体重減少率については有意差はなかった(図参照)。

※ 時澤健「熱中症対策の新技術」(図も)

このことから、電動ファン付き作業服について「深部体温の上昇や脱⽔を軽減することはなかったため、「対策製品」とは⾔えない

」と結論付けている。

【コラム】空調服の普及状況

空調服は、最近では建設現場では、ほぼ普及が進んでいるようである(※)。かつてはフルハーネスの墜落制止用器具と干渉すると言われたこともあったが、最近ではフルハーネスの上から着用するタイプも開発されている。

※ むしろ、製造業では、室内全体の空調が一般的なため、空調服の普及は進んでいない。堀江正知他「屋内作業に適した職場における熱中症予防方法等に関する研究」(2023年3月)によると、食料品製造業では、室内全体の空調(冷房・クーラー)の設置が 81.4 %、スポットクーラーの設置が 67.8 %となっており、ファン付き作業服の使用は 16.9 %とされている。

これに対し、倉庫業では、室内全体の空調(冷房・クーラー)の設置が 33.1 %と低く、スポットクーラーの設置も 58.3 %にとどまっているが、ファン付き作業服の使用も 44.3 %と低調である。

なお、気温が体温より高い場合、空調服は外気の熱を身体に吹き付ける結果となってしまい、逆効果になると思われることもある。しかし、汗を気化することにより気化熱を奪う作用があるので、皮膚温度を下げる効果がなくなるわけではない(※)。

※ 最近では、保冷剤を備え付けた空調服も、一部に製造されているようである。

一方、クールベストは、設備が大きく、作業者が動きにくいためか、ほとんど普及していない。また、ネッククーラーも落とすおそれがあり、あまり長時間の仕様には堪えないこともあって、ほとんど普及していない。

※ 図は、厚労省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」より。

しかし、これらについても作業によっては使用できる場合もあると考えられ、そのような場合には積極的に採用したい。

(イ)日光等を避けるための服装の工夫

保護帽にシェード(たれ)を取り付けるケースも最近ではよくみかけるようになってきた。ちょっとした工夫であるが、熱中症対策にきわめて効果が高い。最近ではシェードにファンの付いたものも販売されている。

しかし、作業のじゃまになるためか、保護帽にバイザー(ツバ)を取り付けるケースは建築現場などではあまり見かけないようだ。バイザーには、柔らかいプラスチック製のものや、麦わらで作られたものもあり、ぶつかったときに、作業者に力が加わらないようになっているものが多い。

また、保護帽も、通風のための小孔のあるものや冷却用のファンの付いているもの、墜落時保護用の保護帽で衝撃吸収ライナーが発泡スチロール製でないものなど、熱がこもらない工夫のしてある製品も製造されるようになっている。

なお、服装については、熱中症対策要綱において、次のようにされている。「これらの機能を持つ身体を冷却する服」とされているが、具体的に何を指すかは書かれておらず、空調服とはされていない。

【服装等】

第2 熱中症予防対策

2 作業管理

(4)服装等

熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること。また、これらの機能を持つ身体を冷却する服の着用も望ましいこと。

なお、直射日光下では通気性の良い帽子等を着用させること。

※ 熱中症対策要綱が2025年(令和7年)に改正されるまで、この記述の後に感染症拡大防止のための不織布マスク等の飛沫飛散防止器具の着用についての記述があったが削除された。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20 日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)

なお、熱中症対策要綱では、「衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき着衣補正値」を定めているが、これはJIS Z 8504:2021年 が改定されたことを踏まえたものである。

オ プレクーリング

(ア)プレクーリングとは

また、熱中症対策として効果があるとされているものに、プレクーリング(Pre cooling)がある。プレクーリングとは読んで字の通り「作業前に⾝体冷却を⾏う方法」である。

プレクーリングには、体表面を冷却する方法と体内から冷却する方法の2通りがある。いずれも職場で、休憩時間中に比較的容易に実施が可能なので、他の手法を用いても対策の効果が上がらない場合はとくに、導入を検討することもよいだろう。

現時点では、職場における熱中症対策としては一般的に行われている手法ではないが(※)、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施要綱では次のように、各事業場における詳細な実施事項として「検討する」されている。

※ 屋外スポーツの場では、一般的に行われている手法である(例えば、国立スポーツ科学センター「競技者のための暑熱対策ガイドブック」参照)。労働の場においても、もっと検討されてよい方法である。

【プレクーリング】

10 各事業場における詳細な実施事項

(2)キャンペーン期間中に実施すべき事項

エ 作業管理

(オ)プレクーリング

暑さ指数(WBGT)が高い暑熱環境の下で、作業強度を下げたり通気性の良い衣服を採用したりすることが困難な作業においては、作業開始前にあらかじめ深部体温を下げ、作業中の体温上昇を抑えるプレクーリングも行われており、体表面を冷却する方法と、冷水やアイススラリー(流動性の氷状飲料)などを摂取して体内から冷却する方法がある。必要に応じて作業開始前や休憩時間中のプレクーリングを検討する。

※ 厚生労働省「令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱」(令和7年2月28日制定)

なお、プレクーリングに関する厚労省による動画(3分 26 秒)を埋め込んでおくので、適宜視聴されたい。

(イ)体表面を冷却する方法

体表面を冷却する方法は、手足を冷水に漬ける方法や、扇風機を用いる手法などが用いられる。

手足を冷水に漬ける方法は、仕事中の小休憩の際に、手肢を 10 ~ 15 ℃の水に漬けるという方法が採られることが多い。時澤(※)は、「⼿⾜の浸⽔によるプレクーリングは、防護服着⽤歩⾏時の暑熱負担に対して持続的な軽減効果をもたらすことが⽰唆された

」としている。

※ 時澤健「熱中症対策の新技術」。図も同じ資料より引用しているが、本図は、手足を冷却に付ける方法と扇風機を使う方法の併用である。

また、時澤の同じ資料において、送風スプレーと手足の浸水を併用した効果等についても調べており、次のように結論付けている。

【作業前に⾝体冷却を⾏う効果】

※ 時澤健「熱中症対策の新技術」

- 作業前に送⾵スプレーや⼿⾜を冷却することで、作業中の深部体温の上昇と脱⽔を抑えることができる。

- 効果の⼤きさは、クーリング時間に依存するが、少なくとも15分程度が必要である。

- 休憩中(作業間)にも積極的にクーリングを⾏うことで、休憩後の作業に効果をもたらすため、単なる休憩にならない⼯夫が必要である。

また、時澤(※)は「扇風機によるプレクーリングを行った後に、防護服を着用し、暑熱下で作業を行うテスト」を行っている。それによると、「深部体温は作業開始時に0.4℃低下し、約1時間の作業中も、プレクーリングを行わない条件と比較して低いことがわかりました(図略)。さらに、作業前後の体重減少率を調べると、プレクーリングを行った方が脱水レベルは小さくなっていました。防護服着用中は水分補給が困難な状況のため、好ましい効果と言えます

」としている。

※ 時澤健「扇風機を用いた簡便な身体冷却方法」(労働安全衛生総合研究所サイト)

現時点で、職場ではあまり採用されていないプレクーリングであるが、熱中症対策のため、その導入を積極的に検討することが望ましい。

(ウ)体内から冷却する方法

また、体内から冷却する方法としては、アイスラリー(細かい氷の粒子が、流動性のあるゼリー状の液体に混ぜられた「シャーベット」のような飲み物)を摂取する方法がある。これも深部体温を下げる効果があり、導入を検討する余地はあろう(※)。

※ 糖分、塩分の過剰な摂取をしないように、十分、留意する必要はある。

アイスラリーが単なる水分摂取よりも、熱中症対策に効果があることは多くの研究がある。例えば、丁他(※)は、「深部体温が高く心拍数も高い状態において、水摂取に対してアイススラリー摂取は、休息に入ってからの深部体温の上昇を抑制し、また活動再開時に初期状態まで深部体温を下げられない中で、より早くまた低く深部体温を低下できた

」としている。

※ 丁鐘珍他「高温又は常温環境で模擬活動する消防隊員の生理指標へのアイススラリー又は水の摂取の影響」(Bulletin of Japan Association for Fire Science and Engineering Vol.70. No.2 2020年)

熱中症対策には、深部体温を下げることが重要であり、アイスラリーの導入も熱中症対策として有効であると考えられよう。

ただし、大量に摂取すれば、胃腸に負担を与えることになり、また、一時的に深部温度を極端に下げることとなりかねないので留意する必要がある。

カ 作業中の巡視等

熱中症の予防のためにも、職場の巡視を行う必要がある。とりわけ、その日の健康チェックでリスクのある労働者がいる場合や、WBGT 値が基準値を超えるような場合には、職場の巡視の頻度を増やすようにしたい。

職場巡視においては、①水分及び塩分の摂取に係る確認、②労働者の健康状態の確認、③熱中症を疑わせる兆候が表れた場合において速やかに作業の中断その他必要な措置を講ずることなどを行うようにする。

巡視に当たっては、労働者に声をかけるようにし、明晰な回答が返ってくることを確認する。声をかけたにもかかわらず、労働者から無視されたような場合、熱中症を疑ってみることも重要である。

【作業中の巡視】

第2 熱中症予防対策

2 作業管理

(5)作業中の巡視

定期的な水分及び塩分の摂取に係る確認を行うとともに、労働者の健康状態を確認し、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合において速やかに作業の中断その他必要な措置を講ずること等を目的に、高温多湿作業場所での作業中は巡視を頻繁に行うこと。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)

(5)熱中症対策のための健康管理

ア 健康診断結果に基づく対応

先述したように、心臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満、腎臓病、精神神経疾患、広範囲の皮膚疾患などの作業者の持病も、熱中症についての危険因子となる。

上野他(前掲書)は、持病による熱中症リスクの増加について次のように指摘し、「定期健診や入職時に持病を確認し,必要によって措置を行うことが重要

」とし、対応については「産業医や主治医に対応を確認すること

」とする。

【体調不良や不摂生のリスク】

- 糖尿病

- 血糖値が高い血液を薄めるために水分が必要となり,それを排出するために脱水になりやすい

- 高血圧症

- 降圧利尿剤を服用していることが多い

- 塩分制限を受けているため,定期的な塩分摂取が難しい

- 心疾患

- 降圧利尿剤を服用していることが多い

- 慢性腎不全

- 水分塩分のコントロール不全により電解質代謝が阻害され,水分塩分不足になりやすい

- 皮膚疾患

- 汗をかきにくい

- 自律神経機能に影響がある薬剤の使用

- 発汗機能や体温調節機能が阻害される可能性

※ 上野他「熱中症が発生する仕組みとそれに基づく有効な対策」より引用

これらの中には、定期健康診断の結果によって判明するものもある。安衛法第 66 条の5第1項により、その労働者の実情を考慮した上で、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずる必要がある。また、作業環境を改善するための施設又は設備の設置又は整備を図る等の必要がある。

それらの措置を図るに当たっては、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」(平成 18 年3月 31日 健康診断結果措置指針公示第6号)に基づく必要がある。

なお、この点に関して、熱中症対策要綱は、次のように指摘している。

【労働者の健康状態の確認と対応】

第2 熱中症予防対策

3 健康管理

(1)健康診断結果に基づく対応等

労働安全衛生規則第 43 条、第 44 条及び第 45 条の規定に基づく健康診断の項目には、糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全等の熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患と密接に関係した血糖検査、尿検査、血圧の測定、既往歴の調査等が含まれていること及び労働安全衛生法(昭和 47 年法律第57号)第 66 条の4及び第 66 条の5の規定に基づき、異常所見があると診断された場合には医師等の意見を聴き、当該意見を勘案して、必要があると認めるときは、事業者は、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずることが義務付けられていることに留意の上、これらの徹底を図ること。

また、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患の治療中等の労働者については、事業者は、高温多湿作業場所における作業の可否、当該作業を行う場合の留意事項等について産業医、主治医等の意見を勘案して、必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずること。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)

イ 日常の健康管理

先述したように、熱中症のリスクを低下させるためには、日常の健康管理も重要となる。このため、暑熱作業を行う労働者には、健康管路を行うための健康教育や、状況や必要性に応じて健康相談や保健指導を行うことが重要となる。

なお、安衛法第69条による健康教育等は努力義務とされているが、熱中症対策のような職業性疾病対策として実施される場合は、安全配慮義務の一環となることもある(※)。

※ すなわち適切に衛生教育を行っていなくて熱中症による災害が発生した場合、安全配慮義務を果たしていないと判断されることもあり得るということである。

【労働安全衛生法】

(健康教育等)

第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

さらに、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患で治療中等の場合は、以下のことが重要となる。である場合は、熱中症を予防するための対応が必要であることを労働者に対して教示するとともに、労働者が主治医等から熱中症を予防するための対応が必要とされた場合又は労働者が熱中症を予防するための対応が必要となる可能性があると判断した場合は、事業者に申し出るよう指導することが必要である。

【治療中等の場合の指導事項】

- 熱中症を予防するための対応が必要であることを労働者に対して教示する

- 労働者が主治医等から熱中症を予防するための対応が必要とされた場合又は労働者が熱中症を予防するための対応が必要となる可能性があると判断した場合は、事業者に申し出るよう指導すること

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」(2018年(平成30年)3月改訂版)から作成。

健康管理のポイントとしては、風邪気味などの体調不良、前日の過度の飲酒、当日の朝食の摂取、睡眠時間等が重要となる。

なお、健康管理に関する厚労省による動画(3分 27 秒)を埋め込んでおくので、適宜視聴されたい。

(ア)風邪気味など体調不良ではないか?

風邪気味などの体調不良時は、以下の理由により体内の水分や塩分が喪失するため、普段よりも脱水状態が著しくなり、熱中症になりやすくなる。従って、労働者が風邪気味の場合には、それを把握しておかなければならない。

【風邪気味など体調不良の場合の注意事項】

- 風邪気味だと鼻が詰まって就寝中に口で呼吸することが多く、外気に接する粘膜面積が増えて不感蒸泄量が増えることがある。

- 発熱があると就寝中に汗を余計にかくことで、不感蒸泄量が増えることがある。

- 下痢や嘔吐があると身体に必要な水分が失われる。特に、下痢や嘔吐はナトリウムなど電解質も失われてしまう。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」(2018年(平成30年)3月改訂版)から作成。

(イ)前日に飲酒が多くなかったか?

大量に飲酒した翌日の起床時には、いつも以上に喉が渇いていることがある。これは、次のような理由によるものであり、前日に過度の飲酒をしている場合は、翌日の起床時には、普通よりも脱水状態になっており、熱中症のリスクが高まるので注意が必要である。

【前日の過度の飲酒の場合の注意事項】

- アルコールは、肝臓で代謝されて尿と共に排出される。この過程で水分を体外に排出される。

- アルコールには、利尿作用(尿を多く出す作用)がある。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」(2018年(平成30年)3月改訂版)から作成。

(ウ)朝食を抜いていないか?

※ イメージ図(©photoAC)

睡眠中も発汗はしているので、起床した時点で身体の水分は少なくなっている。朝食を摂れば、朝食には水分が含まれているので、体内の水分を回復することが可能である。

また、朝食には発汗で不足気味となるナトリウム(塩分)も含まれているため、朝食をきちんと摂ることで、熱中症のリスクを下げることができるのである。

【朝食と熱中症予防の効果】

- とくに米食には水分が多く含まれており、主成分のでんぷん質は体内で分解されて最終的に水分と二酸化炭素になる。

- 朝食によって朝から水分を補っておくと、その後の暑熱作業などで汗が出やすくなり、体温を下げやすくなる。

- 朝食に含まれる塩分によって、暑熱作業中の発汗で失われるナトリウム(塩分)をあらかじめ補っておくことができる。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」(2018年(平成30年)3月改訂版)から作成。

暑い日が続くと、いわゆる夏バテのため朝食を摂らない労働者が増加する傾向があると言われる。しかし、暑熱作業に従事する予定の人は、朝食をしっかりと摂ることが熱中症の予防の観点からも重要である。

またバランスの取れた食事も熱中症対策には重要であり、小川(※)は、熱中症対策には、ビタミンB1、抗酸化物質(ビタミンA・C・E、フィトケミカル)、たんぱく質、ナトリウムとカリウムの摂取が重要であるとしている。

※ 小川昭子「熱中症を予防する食事の摂り方」(環境省熱中症予防情報サイト)

(エ)寝不足ではないか?

睡眠不足によって脳が十分に休息できないと、脳の働きが鈍くなり、体温コントロールが難しくなって熱中症に罹りやすくなる可能性が指摘されている。

また、以下のような理由で脱水症状が進んでいる恐れもあり、睡眠不足は熱中症のリスクとなる。

【寝不足の場合の熱中症のリスク】

- 睡眠不足の原因が、熱帯夜で寝苦しかったという場合もあり、そのようなときは就寝中の発汗量が多く、普段よりも起床時の脱水状態が著しい。

- 無理に起きている場合、夜間に利尿作用を持つコーヒー・紅茶・緑茶などカフェインを含む嗜好品を多く取ることがある。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」(2018年(平成30年)3月改訂版)から作成。

睡眠の状況のチェックをするときは、たんに「睡眠不足はないか」と問うだけだと「ない」で終わってしまうこともある。3次元型睡眠尺度(3-Dimentional Sleep Scale)における質問項目(※)を利用するとより的確に睡眠の状況を把握することができる。

※ 松本悠貴他「睡眠の位相・質・量を測る3次元型睡眠尺度(3 Dimensional Sleep Scale; 3DSS)─日勤者版─の信頼性・妥当性の検討」(産衛誌 Vol.56 No.5 2014年)に質問項目が公開されている。

なお、大塚製薬が3次元型睡眠尺度を容易にチェックできるページを公開している。

ウ 労働者の健康状態の確認

熱中症にならないためには、日常の食事や睡眠に留意する必要がある。とはいえ、労働者にもそれぞれの事情があり、バランスの取れた食事を決まった時間に摂ることができたり、十分な睡眠がとれるとは限らない。

そのため、暑熱作業に就ける労働者の健康状態を把握しておくことは重要である。

また、作業中は巡視を頻繁に行い、声をかける等して労働者の健康状態を確認すること。さらに、複数の労働者による作業では、労働者にお互いの健康状態について留意させることも有効である(※)。

※ 労働者に対して、予め熱中症の初期症状や、健康上のリスク等について周知しておく必要がある。

休憩場所等には、体温計、体重計等を備え、必要に応じて、体温、体重その他の身体の状況を確認できるようにすることが望ましい。

上野他(前掲書)は、体調不良や不摂生のリスクについて次のように指摘し、「朝礼時や巡視時,休憩時に健康状態を確認することが重要

」とする。

【体調不良や不摂生のリスク】

- 風邪,発熱

- 初期では熱放散反応が抑制,体温上昇が加速

- 解熱期は汗を大量にかき,脱水

- 下痢・嘔吐

- 脱水

- 飲酒,二日酔い

- 利尿作用,脱水

- 朝食の未摂取

- 食物からの水分・塩分摂取の不足

- 睡眠不足

- 体温維持能力の低下

- ヒューマンエラーの増加

※ 上野他「熱中症が発生する仕組みとそれに基づく有効な対策」より

エ 身体の状況の確認等

なお、健康チェックについて、熱中症対策要綱は、次のように日常の健康管理の重要性を指摘している。

【労働者の日常の健康管理】

第2 熱中症予防対策

3 健康管理

(2)日常の健康管理等

高温多湿作業場所で作業を行う労働者については、睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることに留意の上、日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に応じ健康相談を行うこと。これを含め、労働安全衛生法第 69 条の規定に基づき健康の保持増進のための措置を講ずるよう努めること。

さらに、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患の治療中等である場合は、熱中症を予防するための対応が必要であることを労働者に対して教示するとともに、労働者が主治医等から熱中症を予防するための対応が必要とされた場合又は労働者が熱中症を予防するための対応が必要となる可能性があると判断した場合は、事業者に申し出るよう指導すること。

(3)労働者の健康状態の確認

作業開始前に労働者の健康状態を確認すること。

作業中は巡視を頻繁に行い、声をかける等して労働者の健康状態を確認すること。

また、複数の労働者による作業においては、労働者にお互いの健康状態について留意させること。

(4)身体の状況の確認

休憩場所等に体温計、体重計等を備え、必要に応じて、体温、体重その他の身体の状況を確認できるようにすることが望ましいこと。

(解説)

4 健康管理について

(1)糖尿病については、血糖値が高い場合に尿に糖が漏れ出すことにより尿で失う水分が増加し脱水状態を生じやすくなること、高血圧症及び心疾患については、水分及び塩分を尿中に出す作用のある薬を内服する場合に脱水状態を生じやすくなること、腎不全については、塩分摂取を制限される場合に塩分不足になりやすいこと、精神・神経関係の疾患については、自律神経に影響のある薬(パーキンソン病治療薬、抗てんかん薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬等)を内服する場合に発汗及び体温調整が阻害されやすくなること、広範囲の皮膚疾患については、発汗が不十分となる場合があること等から、これらの疾患等については熱中症の発症に影響を与えるおそれがあること。

(2)感冒等による発熱、下痢等による脱水等は、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあること。また、皮下脂肪の厚い者も熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、留意が必要であること。

(3)心機能が正常な労働者については1分間の心拍数が数分間継続して180から年齢を引いた値を超える場合、作業強度のピークの1分後の心拍数が120を超える場合、休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合、作業開始前より1.5%を超えて体重が減少している場合、急激で激しい疲労感、悪心、めまい、意識喪失等の症状が発現した場合等は、熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候であること。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)(解説)

なお、チェックリストとして、厚労省は「職場における熱中症対策マニュアル」(42頁)に「熱中症に関する健康状態自己チェックシート」を公開している。

(6)熱中症予防に関する教育

ア 労働者に対する教育の重要性

毎年の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施要項においては、熱中症予防に関する労働衛生教育を行うこととされている。その内容は、労働者に対する教育と熱中症予防管理者に対する教育に分けて示されている。

イ 労働者に対する教育内容及び教育方法

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施要項においては、労働者に対する教育は、熱中症のためだけに独立した教育を行うのではなく、雇入れ時等の教育(安衛法第59条第1項及び第2項)の際に熱中症についても教育することでよいとされている。

具体的には、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施要項に示されている労働者に対する教育の内容は、以下のようになっている。

| 事項 | 範囲 | |

|---|---|---|

| (1) | 熱中症の症状 |

|

| (2) | 熱中症の予防方法 |

|

| (3) | 緊急時の救急処置 |

|

| (4) | 熱中症の事例 |

|

しかし、気候危機の中で気温が急上昇し、熱中症による労働災害が急増して、かなりの災害件数が発生しているのである。このような中では、安全配慮義務を果たすためにも、WBGT 基準値を大きく超えるような環境下での暑熱作業を行うのであれば、特別教育(安衛法第59条第3項)並みの教育を行い、少なくとも3年間はその記録を保存した方がよい。

労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要である。そして、作業管理や健康管理に関する部分は、労働者に対する健康教育を十分に行わなければ、適切に行われることはできない。職場巡視だけではどうしても不十分になるからである。

なお、衛生教育の実施の手法については、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施要項は、次のようにしている。

【熱中症予防に関する教育】

10 各事業場における詳細な実施事項

(1)準備期間中に実施すべき事項

カ 教育研修の実施

各級管理者、労働者に対する教育を実施する。教育は、別紙表3及び別紙表4に基づき実施する。

教育用教材としては、厚生労働省の運営しているポータルサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」に掲載されている「熱中症予防スイッチ・オン その行動、その習慣が、いのちを守る 自分でできる7つのこと」等の動画コンテンツ、「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」、熱中症予防対策について点検すべき事項をまとめたリーフレット等や、環境省の熱中症予防情報サイトに公表されている熱中症に係る動画コンテンツや救急措置等の要点が記載された携帯カード「熱中症予防カード」などを活用する。

なお、事業者が自ら当該教育を行うことが困難な場合には、関係団体が行う教育を活用する。

(2)キャンペーン期間中に実施すべき事項

カ 労働衛生教育

(1)のカの教育研修については、期間中においても、適切な機会をとらえて実施する。特に別紙表4に示す内容については、雇入れ時や新規入場時に加え、日々の朝礼等の際にも繰り返し実施する。

※ 厚生労働省「令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱」(令和7年2月28日制定)※ なお、本要綱中の「別紙表3」とは、本項に示した労働者向けの教育カリキュラムの表を指し、「別紙表4」とは、事項に示す熱中症予防管理者に対する労働衛生教育の教育カリキュラムの表を指す。

事業者が自ら当該教育を行うことが困難な場合には、関係団体が行う教育を活用するとある。この関係団体とは、各都道府県労働基準協会(連合会)、各種労働災害防止団体の都道府県支部、産業保健総合支援センター等を指す(※)。

※ 外部の教育機関を利用するに当たっては、その機関の講師が日本医師会の認定産業医、労働衛生コンサルタント(保健衛生)などの専門家であることは予め確認した方がよい。熱中症対策には専門的な知識が必要であり、誤った内容の教育をされるとかえって、危険なのである。

事業者が自ら当該教育を行う場合であっても、社内に専属産業医などの専門家がいないときは、労働衛生コンサルタント(保健衛生区分)などの専門家に依頼することが望ましい。

なお、教育の方法についてはとくに定められていないが、原則として講義方法を用いるべきであろう。

ウ 熱中症予防管理者に対する労働衛生教育

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施要項においては、現場で作業を管理する者等、衛生管理者、安全衛生推進者等以外の者に熱中症予防対策を行わせる場合は、下記の教育研修を受けた者等熱中症について十分な知識を有する者のうちから、熱中症予防管理者を選任し、必要な事項を行わせるものとされている。

下記のカリキュラムと、本コンテンツの構成は同じになっている。すなわち、本コンテンツは、この教育を行うためのテキストとすることを想定して作成してある。

この、熱中症予防管理者に対する労働衛生教育については、講師には、労働者に対するよりも高度な専門的な知識が不可欠となる。従って、産業保健総合支援センターや労働衛生コンサルタントの活用が強く望まれる。とりわけ、安全配慮義務の観点からも、この教育については、講師には専門知識を有する者を採用したいところである。

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施要項に示されている熱中症予防管理に対する教育の内容は、以下のものを行うとされている。

| 事項 | 範囲 | 時間 | |

|---|---|---|---|

| (1) | 熱中症の症状(※) |

|

30分 |

| (2) | 熱中症の予防方法(※) |

|

150分 |

| (3) | 緊急時の救急処置 |

|

15分 |

| (4) | 熱中症の事例 |

|

15分 |

※ 対象者の熱中症に対する基礎知識の状況に応じ、(1)及び(2)をそれぞれ 15 分、75 分に短縮して行うこととして差し支えない。

エ 熱中症労働衛生教育の講師

熱中症に関する労働者や熱中症予防管理者に対する教育は、日本医師会の認定産業医などの医師や労働衛生コンサルタント(保健衛生区分)などの専門家が行うことが望ましい(※)。

※ 先述したように外部の教育機関で教育を受けさせる場合は、講師が医師又は労働衛生コンサルタント(保健衛生区分)などの専門家であることは、必ず確認した方がよい。医学又は労働衛生に関する基本的な知識のない講師による研修では、逆に熱中症発症のリスクになりかねないのである。

熱中症対策には、正確な内容の教育を行わなければならない。そうでないと、かえって危険である。誤った内容の教育を行って労働災害が発生した場合、安全配慮義務違反や不法行為責任を追及される恐れもある。

- 労働衛生教育には専門的な知識が必要となり、また、それぞれの企業に応じた内容のものとすることが望ましい。その意味では、ぜひ、労働衛生の専門家である労働衛生コンサルタントを社内教育の講師として活用を図って頂きたい

- 日本労働安全衛生コンサルタント会の「支部リスト」の各支部に連絡すれば、専門家を紹介してもらえる。なお、東京の場合は、筆者も所属しているが同会の東京支部(03-3453-7393)に連絡して欲しい。

(7)熱中症予防対策事例

熱中症対策取り組み事例は、厚労省の「導入しやすい熱中症対策事例紹介」に数多くの事例が紹介されているので参考にすることができる。

ここには、企業別取組内容が、「令和3年度」と「令和2年度」に分けて紹介されているので、事例を知るにはこのサイトが便利である(※)。

※ 令和3年度は建設業及び運輸業を中心にまとめられている。令和2年度は、建設業、警備業、製造業の事例が紹介されている。

ア 特徴的な熱中症予防対策

実際の予防対策をみてみると、いずれの企業もスポットクーラーの設置や、空調服の採用、休憩室の空調化や給水機の設置などを行っている。

各企業において特徴的なものとしては、次のようなものがある。

- JFEスチール株式会社(製造業)

- 塩分補給食品の採用にあたって社員の希望を募り、産業医が塩分や糖分の含有量を評価して適切なものを選定し、糖分の過剰摂取を避けるため、「梅干し」「茎わかめ」等の漬物も採用している。

- 株式会社クボタ(製造業)

- 熱中症予防対策を兼ねた朝食推進セミナーを開催、夏季には啓発活動の一環として朝食を無料配布している。

- 鉄建建設株式会社(建設業)

- ジョイントベンチャー各作業班職長が黒球式の WBGT 指数計を携帯し、WBGT値が 28 ℃超で「1時間おきに10分以上の休憩(クールダウンできるまで)」の基準を設定している。

- 狭小な現場の外注先警備員への配慮として、パラソルとスポットクーラーをレンタルし、組み合わせて提供している

- 建設業(総合工事業)

- 基礎工事や外構工事など、常設の休憩場所を設置できないような環境では、敷地の一部にワイヤーと遮光ネットを用いた簡易的な休憩場所を設置している。高さを一定程度確保することで、重機作業時にも支障なく使用可能である。

- 建設業(とび工事業・土工・コンクリート工事業)

- 万一の時に備え、社員に救命技能認定の資格を積極的に取得させている。

4 緊急時の救急処置

(1)緊急連絡網の作成及び周知

※ イメージ図(©photoAC)

熱中症対策に限らないが、緊急連絡網を整備して張り出しておくことは重要である。緊急時には病院の電話番号などを調べている余裕はない。緊急搬送先の連絡先及び所在地等は、現場に書き出して張り出しておく必要がある。

また、緊急時には、普段は普通に使用している電話番号などが思い出せないことがある。会社などの、普段、連絡している相手の番号なども書き出しておかなければならない。

緊急連絡網を張り出しておくのは、ベテランが被災者への対応を行うため、電話番号を知らない新人に連絡を任せざるを得ない場合にも有効である。そのような場合に電話番号を教えている余裕はないため、緊急連絡網を張り出して、TBM などの際に周知しておくことが重要となる。

なお、救急車を要請するべきかどうかを迷うこともあるため、そのような場合の相談先(救急車の適時・適切な利用(適正利用)を参照されたい)も張り出しておくことが有効である。

(2)緊急時の救急措置等

ア 熱中症であることの職場における判断

(ア)熱中症の判断

熱中症を起こさないための予防を十分に行っていても、実際に熱中症が発生することも想定しておく必要がある。そのために、必要なことは、早期に(※)発見して適切な対応を取ることである。

※ 他の疾病でも同じことだが、正しく発見することではなく、早期に発見することが重要である。仮に、熱中症でないにもかかわらず熱中症であると判断してもそれほど大きな弊害はない。しかし、早く発見しないと手遅れになることがある。

熱中症であることは、自分で判断することもあれば、他人(管理者、同僚等)が判断することもある。どのように判断するべきかについては、図にあるように次のような症状による。これらの症状は、予め労働者に対して教育しておき、このような症状があった場合はすぐに連絡するように周知しておく(※)必要がある。

※ 周知の方法には、朝礼やミーティングでの周知、会議室や休憩所などわかりやすい場所への掲示、メールやイントラネットでの通知などがあるが、一人親方等や関係事業場の労働者へも周知しておき、連携して対応がとれるようにするべきである。

なお、熱中症かどうかを正しく判断する必要はない。疑わしければ、熱中症であるとの前提で対応を行うべきである。医療搬送すれば、熱中症かどうかは医師が判断する。仮に他の疾病だったとしても、医師が診断して対応するし、また、そのようなケースもままある。

| 自分で判断する場合 | 他人が判断する場合 | その他 |

|

|---|---|---|---|

| 判断項目 |

|

|

|

このような場合、症状を軽視せずに、すぐに周囲の人や現場管理者に申し出る必要がある。これは熱中症の初期に現れる症状であるが、熱中症は急速に重症化することがある。このような場合、1人にして様子を見るということは避ける必要がある。

【コラム】簡単にできる脱水症状のチェック

ここで、簡単にできる脱水症状のチェック方法を、2通り紹介しておく。

※ 図は、厚生労働省の「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」の図を一部修正したもの。なお、このガイドには、尿の色による脱水症状のチェック方法も載っている。しかし、ディスプレイによって資料の色が正確に再現できるとは限らないこと、また、洋式トイレの場合は色が正しく判断できるとは限らないことから、本インデントでは割愛した。

- 本図にあるように、手の親指の爪を逆の指でつまみ、つまんだ指を離す。このとき、白かった爪の色がピンク色に戻るのに3秒以上かかれば脱水症状を起こしている可能性があると判断する。

- 手の甲の皮膚を指でつまみ上げ、つまんだ指を放す。この状態から、もとの状態に戻るのに2秒以上かかれば「脱水」の疑いありと判断する。

脱水症状がある場合、たんに水分だけを摂取するのではなく、スポーツ飲料(ハイポトニック飲料)など塩分を合わせて背ssyするようにする必要がある。

なお、筆者が、30 度を越える高温化の環境で、1時間近く屋外で庭仕事を行い、かなりの汗が流れた(※)ことがある。その状況で、この2つのチェックを行ったが「脱水」の疑いありとの結果にはならなかった。

※ 来ていた衣服は汗でべっとりと濡れていた。しかし、喉の渇きは覚えておらず、また、熱中症の症状も出ていない。

(イ)ウエアラブル端末の活用

※ イメージ図(©photoAC)

また、熱中症のリスクの発見のためには、ウエアラブル端末(ウェアラブルデバイス)の活用も有効となる。

ただし、ウエアラブル端末は、あくまでも熱中症のリスクを判定するものであって、熱中症になったことを判定できるようなものではないことに留意する必要がある。

熱中症の判定には深部体温の測定が必要だが、ウエアラブル端末は表面温度を測定しているのみである。ウエアラブル端末を着用しているから大丈夫などと過信することは、かえって熱中症の発見を遅らせることになりかねないことを理解した上で使用するべきである。

詳細は、当サイトの次の記事を参照して頂きたい。

ウェアラブル端末を用いた熱中症対策

熱中症対策へのウェアラブル端末の活用は、厚労省の「エイジフレンドリーガイドライン」でも推進しています。その活用の留意点等について解説します。

逆に、ウエアラブル端末を熱中症の発見のためのものと誤解した上で導入し、実際に導入してみると「誤動作」が多いという理由で活用されなくなるケースも多い。しかしながら、その活用によって、熱中症のリスクを適切に検知することは可能であり、「導入しても使われない」ということがないようにしたい。

なお、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発0520第6号)は、ウエアラブル端末の活用について次のように指摘している。

ここで、「ウェアラブルデバイスによる管理については、必ずしも当該機器を着用した者の状態を正確に把握することができるわけではない」とされているが、これは、前述したようにウェアラブル端末は、表面温度を測定していることによるものである。

【ウエアラブル端末の活用】

第3 細部事項

1 改正省令関係

(2)報告体制の整備(第 612 条の2第1項(新設)関係)

ア 「報告をさせる体制の整備」には、熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる作業場の責任者等報告を受ける者の連絡先及び当該者への連絡方法を定め、かつ明示することにより、作業者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行っている間、随時報告を受けることができる状態を保つことが含まれるものであること。また、作業者から電話等による報告を受けるだけでなく、積極的に熱中症が生じた疑いのある作業者を早期に発見する観点から推奨される方法として、責任者等による作業場所の巡視、2人以上の作業者が作業中に互いの健康状態を確認するバディ制の採用、ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症のリスク管理、責任者・労働者双方向での定期連絡やこれらの措置の組合せなどが挙げられること。ただし、ウェアラブルデバイスによる管理については、必ずしも当該機器を着用した者の状態を正確に把握することができるわけではないため、他の方法と組み合わせる等により、リスク管理の精度を高めることが望ましいこと。

※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月20日基発0520第6号)(下線強調引用者)

「熱中症対策要綱」には、2025年(令和7年)5月の改正まで連絡体制に関する規定がなかったが、このときの改正で上記通達とほぼ同様な内容が盛り込まれている。

イ 医療機関へ運ぶべきかの判断

図は、厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」に載っている図を一部改訂したものである(※)。

※ オリジナルの図は、日本救急医学会熱中症分類(2015)の図の引用であるが、同分類は 2024 年に改訂されたため、その改定に合わせて一部を修正している。

本図によれば、熱中症の程度がⅠ度で、かつ症状が徐々に改善している場合であれば、通常は現場で対応可能であるとされる(※)。また、Ⅱ度であれば、医療機関へ搬送するべきである(一般には救急車を呼ぶ必要まではない)。一方、Ⅲ度であれば、救急車の要請を行うことも考慮するべきである。

※ その場合の対応の方法は次節で述べる。

なお、本図に使用されている用語のうち、診断の指標に関するものの意味は、次のようなものである。このうち、現場で判断するべきものは JCS のみである。

| 用語 | 意義 | 判断者 |

|---|---|---|

| JCS | Japan coma scale(日本で使用されている意識障害の評価方法のひとつ。0から 300 の間で表現される。0が正常な状態で、数字が大きくなるほど、重度の意識障害であることを意味する。) | 現場・同僚 救急隊員 医療機関 |

| DIC | Disseminated intravascular coagulation (播種性血管内凝固症候群) | 医療機関 |

| GCS | Glasgow coma scale(Teasdale Gらによって1974 年に発表された意識レベルの評価指標。世界的に広く使用され、世界標準となっている。合計スコアが8点未満になると昏睡とみなされる。 | 救急隊員 医療機関 |

JCS の判断基準は次のようになっている。現場や同僚は、JCS が0(ゼロ)か1以上かだけを判断すればよい。具体的にこのうちのひとつでも症状が出ていれば、医療機関へ搬送する必要があるということになる。

| Ⅲ.刺激をしても覚醒しない状態(3桁の点数で表現) (deep coma、coma、semicoma) |

|---|

| 300.痛み刺激に全く反応しない 200.痛み刺激で少し手足を動かしたり顔をしかめる 100.痛み刺激に対し、払いのけるような動作をする |

| Ⅱ.刺激すると覚醒する状態(2桁の点数で表現) (stupor、lethargy、hypersomnia、somnolence、drowsiness) |

| 30.痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すと辛うじて開眼する 20.大きな声または体を揺さぶることにより開眼する 10.普通の呼びかけで容易に開眼する |

| Ⅰ.刺激しないでも覚醒している状態(1桁の点数で表現) (delirium、confusion、senselessness) |

| 3.自分の名前、生年月日が言えない 2.見当識障害がある 1.意識清明とは言えない |

※ R:Restlessness(不穏)、I:Incontinence(失禁)、A:Apallic stateまたはAkinetic mutism

※ 太田富雄他「急性期意識障害の新しいgradingとその表現法.(いわゆる3-3-9度方式)」(第3回脳卒中の外科研究会講演集 1975)

例えば、次のような場合には医療機関へ搬送するべきだろうか。

【以下の場合、医療機関へ搬送するべきか?】

- 高熱が出て、めまいと立ちくらみがある。

- 眼は開けており、自分の氏名や生年月日は言える。

- 手足は指示に応じて動かせる。

- しかし、そのときの日時を答えられない。

この場合、現場においては「高熱が出て、めまいと立ちくらみがある」ので、熱中症の可能性ありと判断する。「眼は開けている」ので、少なくともⅡ以上ではない。また、「自分の氏名や生年月日は言える」ので3ではない。

しかし、「日時が答えられない」ので、見当識障害があると判断する。従って、JCS=2となる。様子を見ずに、迷わず医療機関へ搬送する必要がある(※)。

※ この場合、一人で医療機関へ行かせるのではなく、必ず、同僚など会社の人間が医療機関まで付き添うこと。なお、救急車を呼ぶかどうかの判断は、一般の現場では難しいものと思われる。判断が難しければ、#7119(救急安心センター事業)を利用するなどにより判断すること。

ウ 緊急時の対応(医療機関へ搬送するまでの対応を含む)

(ア)身体の冷却

さて、熱中症が疑われる場合で医療機関へ搬送せずに現場で対応するとき、又は、救急隊を要請して救急隊が到着するまでの間にどのように対応するべきであろうか(※)。

※ 本図の最初のカラムに「前のスライドを参照する」とあるのは、前節の「熱中症の程度」のことである。

原則は、まず、Passive Cooling、不十分ならActive Cooling を行う。また、同時に経口的に水分と電解質を補給する必要がある。Passive Cooling と Active Cooling については、次表を参照して欲しい。

| 用語 | 意義 |

|---|---|

| Passive Cooling | 冷蔵庫に保管していた輸液製剤を投与することや、クーラーや 日陰の涼しい部屋で休憩すること。熱中症診療ガイドライン 2015 では「冷所での安静」と記載されていた。 |

| Active Cooling | 何らかの方法で、熱中症患者の身体を冷却すること。ただし、Passive Coolingは含まない。 熱中症診療ガイドライン2015では、「体温管理」「体内冷却」 「体外冷却」「血管内冷却」「従来の冷却法(氷囊、蒸散冷却、 水冷式ブランケット)」「ゲルパッド法(Arctic Sun® , Medivance)」「ラップ法(水冷式 冷却マットで体幹および四肢を被覆する;Gaymer Medi-Therm®, Gaymar)」などと記載 されていたが、「Active Cooling」に統一された。 |

熱中症かどうか迷ったら、すぐに身体の冷却を行う。必要がないにもかかわらず身体を冷やしても問題はほとんどないが、必要があるにもかかわらず身体を冷やさなければ重大な問題になることがある。また、身体の冷却はできるだけ早く行う必要がある(※)。

※ 重症化や死亡災害を防ぐには、できるだけ早く冷却を始めることが重要である。救急車を要請する場合でも、到着まで様子を見ずにただちに冷却を開始すること。

図は、厚生労働省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」より。

身体を冷やす方法としては、次のようなことが効果がある。

【身体の冷却】

- まず、保護具や上着を脱がせて、ベルトやネクタイなどの身体を締め付けているものを外し(※1)、うちわや扇風機などで扇ぐ。このとき、可能なら濡れタオルを身体に当てることも効果がある。

- 次に、近くに水道栓があるなど冷水が得られるなら、上着を脱がせて着ている服のポケットからスマホなどを取り出し、ホースで身体に水をかける。

- 冷水が得られない場合(または、冷水をかける方法と合わせて)、3大局所を冷えたペットボトルや(入手できるなら)保冷剤、氷枕、氷を入れたビニル袋などをタオルでくるんで冷やす(※2)。

※1 救命を第一とするべきではあるが、本人の羞恥心にも留意する必要がある。

※2 ただし、重度の場合には、この方法は単独で行うことは推奨されない。他の方法と併用して行ったり、他に方法がない場合に行うこと。

なお、3大局所とは、図(クリックで拡大)に示した首の前面の左右(前頸部の両脇)、両脇の下(腋窩部)、脚の付け根の前面(鼠径部)を指す。発熱時冷却シートで額(おでこ)を冷やしてもあまり意味はない。

熱中症の症状で体温が上昇しているときに、解熱剤(NSAIDs)は効果がない。そもそも脱水症状があるときには、服用するべきではない。素人判断で市販の解熱剤を服用させないこと。

なお、参考までにJSPO日本スポーツ協会の動画「【スポーツ活動中の熱中症予防】ch.5 身体冷却法 -応急処置編-」(4分 50 秒)を埋め込んでおく。必要に応じて、視聴するようにして頂きたい。

(イ)水分及び塩分の補給

その上で、水分(及び塩分)を補給するようにする。ここで重要なことは本人の自力での水分補給をうながすことである。意識のない者に、無理に水分を飲ませてはいけない(※)。

※ 自力で水分補給ができなければ、病院へ運んで点滴を打つ必要がある。

先述したように、こむら返りなどの熱中症の症状があるときに水分のみを無理に摂取すると低ナトリウム血症を起こすことがある。熱中症の症状があるときは、経口補水液を用いるのが望ましい。

(ウ)熱中症対策要綱による救急処置

医療機関への搬送を含む救急処置に関して、熱中症対策要綱は、次のように指摘している。

【救急処置】

第2 熱中症予防対策

5 救急処置

熱中症を生ずるおそれのある作業を行わせるときは、労働安全衛生規則第612条の2第2項に基づき、熱中症の悪化の防止に必要な以下の措置の内容及びその実施手順をあらかじめ定め、関係者へ周知しなければならないこと。

(1)緊急連絡網の作成及び周知

労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、労働者の熱中症の発症に備え、あらかじめ、病院、診療所等の所在地及び連絡先を把握するとともに、緊急連絡網を作成し、関係者に周知すること。

(2)救急措置

熱中症を疑わせる症状が現われた場合は、救急処置として涼しい場所で身体を冷やし、水分及び塩分の摂取等を行うこと。また、必要に応じ、救急隊を要請し、又は医師の診察を受けさせること。

(解説)

5 救急処置について

熱中症を疑わせる具体的な症状については表2の「熱中症の症状と分類」を、具体的な救急処置については図1及び図2の「熱中症の救急処置(現場での応急処置)」を参考に事業場の実態に即したものとすること。

※ 厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」(令和3年4月 20日基発 0420 第3号:最終改正 令和7年5月 20日基発 0520 第7号)(解説)

なお、日本医師会の「熱中症にご注意ください」にある動画「熱中症の対処法について」(4分 12 秒)を埋め込んでおく。この動画は、ぜひ、視聴されるようにして頂きたい。

5 災害事例

(1)なぜ災害事例を学ぶのか

災害事例を学ぶことは、同種事例の再発防止に有効である。また、そればかりではなく、実際に自分が災害に遭遇したときに、慌てないようにするためにも災害事例を学んでおくことが有効となる。

災害事例には、なぜそのような災害が発生したのか、どのようにすれば防止できたのかを知るための貴重な情報が詰まっている。また、災害発生時にどのように対応するべきかのノウハウも詰まっているのである。

災害事例は、そのような観点から学ぶ必要がある。

なお、災害事例は、熱中症に限らず職場のあんぜんサイトの「災害事例」から検索することが可能である(※)。

※ 検索ワードに「熱中症」はないので「高温・低温のものとの接触」とすれば、熱中症災害がヒットする。

(2)実際の災害事例

ここでは、職場のあんぜんサイトではなく、澤田(※)が神奈川県において行われた研修会で挙げた例を示す。

※ 澤田晋一「わが国の職業性熱中症対策の最近の話題と課題」(第40回 神奈川産業保健交流研修会(2007年(平成19年)6月2日))

| 疾病 | 年齢 性別 |

業種 | 経験年数 | 被災程度 | 気候 | 日時 | 発生状況 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 多臓器不全(脱水症) | 66 男性 |

土建業 | 30年 | 死亡 | 34.4℃ 45% 4.6m/s 快晴 |

7月6日15時 | 鉄製の庇を倉庫の入り口に設置するために、穴を掘ってコンクリート製の基礎を造る作業。 コンクリートを入れるときに、当日は猛暑のため作業を休み休み行い、休憩時には自動車の中で休んでいた。 親方が見に行ったときに、具合が悪くなり救急車で病院に搬送してもらった。 |

| 熱中症 | 64 男性 |

土木業 | 20年 | 死亡 | 37.9℃ 27% 4.8m/s 快晴 |

7月5日17時 | 新築工事現場で炎天下、被災者は基礎工事としてコンクリートの打設作業を行う。 午後5時頃、当日の作業を終える頃に体調を悪くした。 それからしばらくの間、被災者は現場内(エアコンをつけた車中)で休憩していたが症状が回復せず、救急車により最寄りの病院に搬送されたが、当日午後7時15分に死亡。 |

| 日射病 | 60 女性 |

遺跡発掘業 | 1年未満 | 休業5日 | 34.7℃ 43% 4.7m/s 快晴 |

7月28日16時 | 遺跡発掘現場内で発掘作業に従事していた。作業終了間際気分が悪くなりプレハブの休憩所で休んでいたが嘔吐、顔面蒼白で歩けない状態となった。 当日は連日の猛暑により休憩時間を普段よりも長くとっていたが、診療所の往診の結果日射病と診察された。 |

| 熱中症 | 59 男性 |

建築業 | 4年 | 休業6月 | (不詳) | 7月4日15時 | 敷地内でコンクリート打ちの支度を行っている時に気分が悪くなりその場に伏せった。夏の直射日光の中、作業を行っていたために発生したと思われる。 休憩は適宜行っていた。ヘルメットを常時装着していた。 |

| 日射病脱水 | 50 女性 |

発掘調査業 | 1年 | 休業5日 | (不詳) | 8月4日15時 | 発掘作業現場で発掘調査作業中、炎天下の作業のため脱水症状を起こした。 適宜休憩をとり水分(麦茶)の補給を行っていた。 |

※ 気候の欄は、上から気温、相対湿度、風速の順。疾病の欄は、2007年当時の疾病の一般的な呼称で記されている。

※ 澤田晋一「わが国の職業性熱中症対策の最近の話題と課題」(第40回 神奈川産業保健交流研修会(2007年(平成19年)6月2日))より作成

これらは、いずれも猛暑のため、休憩時間を多めにとったり水分を補給していたにもかかわらず被災している。

澤田は、これらの事例を分析し、その後で次のように述べる。

【熱中症の発生は避けられない】

これらの事例で、赤字で強調しましたが何が言いたいかといいますと、連日の猛暑ということは分かっていたわけですね。本人も分かっている、だから休憩をとり、ゆっくりマイペースで作業をし、水分もとっていた、後エアコンのあるところで休んでいた。ということで言わば、暑さに対する対策として一般にマスコミで言われている対策を知っているわけです。そしてそういう対策をとっていた、にもかかわらずこうやって起こってしまった。ということは、今マスコミはキャンペーンしていますけれども、ことによってはやはりこういう知識があって危険を認知していても今後も相変わらず発生するのではないか、ということです。

※ 澤田晋一「わが国の職業性熱中症対策の最近の話題と課題」(第40回 神奈川産業保健交流研修会(2007年6月2日))下線強調引用者

これは、2007 年の講演であるが、その後 18 年を経て、熱中症の発生は増加傾向にある。すなわち、予防措置をとることは極めて重要ではあるが、その発生を完全に防ぐことはできないと考えるべきであろう。

その意味でも、次節で示す安衛則の改正による措置を確実にとることにより、熱中症が発生したときに重症化させない措置が重要となる。

(3)架空の事例

ア 事例の概要

永野(※)は、架空の熱中症の典型的事例を挙げて、その対策について検討している。実際に発生した事例よりも熱中症のメカニズムがよく分かるので、引用する。

※ 永野千景「熱中症が発⽣する仕組みとそれに基づく有効な対策」(令和2年度 厚生労働省委託事業「職場における熱中症予防に関する講習会」資料)

【熱中症の典型的事例(架空)】

- 梅雨明けの急に暑くなった7月のある晴れた日の午後4時ごろ、蒸し暑く粉じんの舞う建物解体工事現場において、朝からあまり休憩もせず、がれき撤去作業に忙殺されていた 58 歳の作業員が、気分が悪いといって突然倒れた。

- 意識が朦朧としていたので、同僚はすぐに救急車を呼び、冷房の効いた部屋に運んで休ませた。

- 救急車が来るまでの間、保護帽、防塵マスク、保護手袋、安全靴、防護服をやや肥満気味の身体から脱がせて薄着にしたが、皮膚に触ると乾いておりとても熱く、体温を測ったら 40 ℃を超えていた。

- ほどなく救急車が到着し病院に搬送されたが、治療の甲斐なく午後8時頃に死亡した。

- 同僚の話だと、本人は以前経理の仕事をしていたが会社が倒産し、半年ほど失業していた新入作業員で,当日は作業を始めて2日目であった。

- 前日は深酒をして十分睡眠をとらないまま、朝食抜きで作業をしていたが、とにかく暑かったのでのどが渇いたら水を適宜飲んでいたという。

- さらに血圧が高く降圧剤を飲んでいたらしい。

※ 永野千景「熱中症が発生する仕組みとそれに基づく有効な対策」(令和2年度 厚生労働省委託事業「職場における熱中症予防に関する講習会」資料)より。なお、オリジナルの背景強調を、下線強調に変更した。

実際の災害事例では、個人情報の関係もあり、ここまでリスク要因が記録されていないことが多い。本件は、前日の行動から当日の作業の状況まで、詳しく状況が記されているため、参考となる(※)。

※ なお、本事例では WBGT はおろか、気温、相対湿度、風の状態(風速、風通しなど)及び、日射量(陽向か日蔭か、雲量はどの程度かなど)が記載されていない。これは、著者としては、作業環境の状況によらず、事故は起きうるということを示しているのであろう。

職場のあんぜんサイトの災害事例(No.100869)で、温度が28.3~29.8℃、湿度が51~55%の作業で熱中症で死亡した災害が例示されている。

この事例では、「カリウム9.8、GOT216、GPT288、総たんぱく質9.8、CPK378と極度の脱水状態であったことから熱中症で死亡したものと考えられる

」とされている。労働衛生教育が行われておらず、熱中症についての認識が持てなかったことから、充分な水分を準備していなかった例である。

本件では7年前から健康診断も実施されていなかった。

イ 事例の問題点(災害の原因)と対策

この事例には、本コンテンツで熱中症のリスク要因として説明してきた項目が満載されている。このような、熱中症の多くのリスク要因が重なると、重大な災害が発生するという例である。

この事例について、永野は、次のように問題点と対策を詳細に記している。

| 問題箇所 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 梅雨明けの急に暑くなった・・・ | 体が暑さに慣れていないので熱中症になりやすい。 | 急に暑くなった時は一層注意する/暑熱順化 |

| 朝からあまり休憩もせず | 休憩しないで連続作業をすると熱中症になりやすい | 適切に休憩を取る必要。作業―休憩サイクルを設定。 |

| 防護服、防じんマスク、保護手袋、安全靴、防護服 | 暑熱負荷が高くなっていた可能性。 | 熱中症リスクが高まるという認識を持つ。 |

| やや肥満ぎみ | 肥満は熱中症リスクの一つ。 | 入職時に確認。 |

| 以前経理の仕事をしていた/新入作業員/作業を始めて2日目 | 暑熱作業に慣れていない、暑熱順化が不十分。 | 暑熱順化が不十分な場合は休憩を多めに取るなどの配慮が必要。 |

| 前日は深酒/十分睡眠をとらないまま/朝食抜きで | 深酒、睡眠不足、朝食抜きは熱中症のリスクが高くなる。 | 毎朝の体調確認。 |

| 血圧が高く降圧剤を飲んでいた | 高血圧、降圧剤の服用は熱中症のリスクが高くなる。 | 入職時に確認。 |

| 同僚の話だと/~という/らしい | 全て伝聞であり、現場責任者が把握していない。 | 入職時、作業開始時、作業中の巡視等で確認。 |

※ 永野千景「熱中症が発生する仕組みとそれに基づく有効な対策」(令和2年度 厚生労働省委託事業「職場における熱中症予防に関する講習会」資料)

なお、保護具の着用が熱中症のリスク要因とされているが、これは保護具の着用がよくないというわけではない。保護具を着用しても熱中症にならないような他の対策が重要となるということである。

ウ 事業者の責任

また、「前日は深酒/十分睡眠をとらないまま/朝食抜きで」の対策が「過度の飲酒を避け、十分に睡眠をとり、朝食をとる」となっていないことに留意するべきである。個人の私生活を会社がコントロールすることはできないと考えるべきである。

あくまでも対策としては、労働者の生活習慣がコントロールできないことを前提に、「毎朝の体調確認」を行って、それによって仕事を調整するということになる(※)。

※ 理屈の上では、労働者の側の事情で、債務の履行(必要な仕事をすること)ができないのであるから、配慮された仕事に見合う賃金に引き下げるということもあり得る。しかし、現実には、賃金の引き下げなどの労働条件の変更は、そう簡単ではない。

なお、事業者が労働者の生活習慣をコントロールできないというのは、事業者の責任についてのことであり、保健指導や労働衛生教育によって生活改善を行うことは指導し、かつその記録はとっておく必要がある。

さらに、「同僚の話だと/~という/らしい」とされ、「全て伝聞であり、現場責任者が把握していない」とある。災害の後で民事賠償請求訴訟が行われたとき、現場責任者の権限にもよるが、事業者ばかりか、その現場責任者にも責任があると判断されることがありうると考えるべきである。

なお、本件では、被災者が突然倒れるまで、熱中症対策はとくに何も行っていない。気分が悪いと言って倒れるまでには、何か前兆があった可能性があるが、本人も同僚もそれに気づいていない。これは、事前に熱中症に関する労働衛生教育が行われていなかったか、行われていたとしてもおざなりで、本人たちの知識の向上や意識の改革につながっていなかったことが推測されよう。

事例発生後に、遺族から安全配慮義務違反だとして訴えられるリスクの高いケースであると言えよう。

(4)民事損害賠償請求が行われた事例

ア 熱中症による労働災害事例

(ア)新星興業事件

熱中症が職場で起きれば、例外的な場合を除き、労働災害になることがほとんどである(※)。そして、企業側が、十分な対策を採っていなければ、民事賠償請求が行われることもあり得る。

※ 発症が帰宅後に自宅で起きたとしても、働いているときの暑熱作業によって発症したとしても労災となることはもちろんである。

一部報道(※)によると、2024年2月の福岡地裁判決(及び2025年2月の福岡高裁判決・ただし原告、被告双方が上告)は、サウジアラビアへ出張中の溶接工が熱中症で死亡した事案で、損害賠償金約4868万円を認める判決を出している(新星興業事件)。

※ 毎日新聞「会社に4868万円賠償命令 溶接工が熱中症死 地裁小倉支部」(2024年2月13日付記事)、日経新聞「企業の熱中症対策が義務化 不十分だと賠償金 4800 万円超の判決も」(2025年7月17日付記事)など。

本件の福岡高裁判決では「会社には、熱ストレスの客観的評価を行った上で的確に熱中症発症のリスク評価を行うことを前提に、労働者の健康状態等の管理に対する各別の配慮が求められ、熱中症発症に影響を与えるおそれがある事情として、労働者の睡眠状況や食事(特に、朝食)、水分及び塩分の摂取状況を的確に把握し、労働者の自覚症状にかかわらずその摂取を指導するなどして、熱中症の予防措置を的確に実施すべき注意義務があった

」としている。

また、日経新聞記事によると、福岡地裁は、会社側の安全配慮義務として次の事項を挙げたとされている。

【企業の負う熱中症に関する安全配慮義務】

※ 日経新聞「企業の熱中症対策が義務化 不十分だと賠償金 4800 万円超の判決も」(2025年7月17日付記事)より作成

- 作業中の暑さ指数の測定

- 熱への順化(暑さに身体を慣らすこと)

- 水・塩分や食事の摂取状況の把握などの健康状態への留意

- 作業中の巡視

- 体調が優れない場合の作業中止

ここで、熱への順化、水・塩分や食事の摂取状況の把握などの健康状態への留意が会社側の義務であるとしていることに留意するべきである。

本件の判例から分かることは、会社側は、飲料水等の摂取や体を冷やす備品の装着等を労働者任せにせず、作業開始時、作業中及び休憩時において、労働者の自覚症状にかかわらず、その判断、自由に任せることなく、定期的に水分及び塩分の摂取状況や体を冷やすための備品の装着状況を確認し、指導等をしなければ、安全配慮義務を果たしたことにはならないのである。

(イ)造園業熱中症死亡事件

また、大阪高等裁判所平成28年1月21日判決(造園業熱中症死亡事件)は、事業者が、熱中症に罹患した被災者が午後2時頃に体調の悪化を認識したにもかかわらず、高温環境から外れるために適切な場所で休養をさせることも考慮せずに現場に放置し、熱中症によって心肺停止状態に至る直前まで、救急車を呼ぶ等の措置もとらなかった事案である。

本件についても、会社側に民事賠償責任を認めている。

この判例から分かることは、労働者に熱中症の疑いがあることを認識した場合には、ただちに冷所に移動させるなど適切な処置をとるとともに、必要があれば医療機関へ搬送しなければならないということである。

イ 学校に対する民事賠償請求事例(参考)

なお、学校教育の現場において、生徒に対する熱中症対策が不十分であったとして、熱中症に罹患した生徒が訴えるケースがあり、職場においても参考となるものがある。次の例(※)は、Y2(学校法人)が経営する私立E高校の女子バスケットボール部に所属していたX1が、同部の練習終了直後に熱中症によって倒れ、その後健忘の症状が生じたとして、同部の監督であるY1等を訴えた事案である。

※ 平成20年3月31日 大分地方裁判所判決(平成19(ワ)116)

被告の主張によると、Y1が熱中症の予防のため練習を中止すべき注意義務を怠ってX1に意識障害を伴う熱中症を発症させ、さらに、熱中症に対する適切な処置を怠り、その結果、X1に解離性健忘を生じさせたとしている。本件では、X1及びその親のX2らが、Y1、Y2らに対し不法行為(Y2に対しては使用者責任)に基づき、損害賠償金の支払を求めている。

【学校における熱中症に関する民事訴訟判決】

第3 当裁判所の判断

1 被告Fの注意義務違反の有無(争点(1))について

(2)そこで、Y1がこうした注意義務に違反したと認められるかどうかを、判断するに前提事実及び証拠(略)によれば以下の事実が認められる。

ア 女子バスケットボール部における練習状況の概要

女子バスケットボール部の練習時間は、授業のある平日が概ね午後3時30分から午後7時であり、土日祝日や夏休み中などは、午前と午後の二部構成で行われ、午前が9時から12時、午後が2時から6時くらいまでであった。

練習内容は、概ね前半の時間帯にランニングやシュートなどの基礎練習を行い、後半の時間帯に応用練習やゲーム形式の練習を行っており、こうした全体練習が終了した後、ウエートトレーニングの時間が設けられていた。

練習中の休憩は、1回の練習(3ないし4時間)につき1回か2回であり、休憩時間は1回につき概ね10分程度であった。

また、練習中の水分補給は、部室に備え置きの10リットル入りタンクに入ったスポーツドリンクか、アリーナ内に設置されている冷水器で行っており、部員らは、休憩時間中であれば、これらを利用して水分を補給することができた。

なお、塩分補給については、少なくとも本件事故後から、水を補給する際に塩をなめるように指導したことが認められるが(証拠略)、それ以前からそうした指導があったことを認めるに足りる証拠はないし、Y1自身、具体的な指導をしていないと供述している(証拠略)。

イ 本件事故前の練習状況

夏休みに入ってからの練習は、基本的に午前と午後の二部構成で行われていたが、8月17日から同月20日までは、帰省休暇となっていた。

そして、Y1は、帰省休暇明けの同月21日の練習ころから、部員らに対して、水分を摂り過ぎると体力の消耗が早くなるとか、血液が薄くなり貧血になりやすいなどと説明し、多量に汗をかいている部員に対して、水分の摂り過ぎが原因であるとして厳しく叱りつけるようになった。このため、多くの部員は萎縮して、水分補給を控えるようになっていった。さらに、同月21日の午後と22日の練習では、一度も休憩がなく、部員らは練習中に水分補給をすることができなかった(証拠略)。そして、同月21日午後の練習中には、中国人留学生の部員がスクワットを行っている最中に体力の限界をきたして倒れたことがあり、また、同月22日の練習では、過呼吸になって練習をこなせない部員もいた。

ウ 本件事故当日の練習状況

本件事故当日である同月23日は、気温38度、湿度80パーセントに上っていたが,特待生の練習は午前・午後ともに行われ(一般生は午後の練習のみ行われた)、午前の練習にはY1が立ち会っていなかったものの、部員らは練習中に水分補給をすることができなかった(中略)。

同日午後の練習は午後1時50分から始まり、基礎練習を中心としたメニューが行われていたが、途中、Y1の教え子が来訪し、部員らに対して氷菓子を差し入れしたため、午後3時45分から午後4時13分まで休憩が設けられた。この休憩中、部員らは氷菓子を食べ、中には氷菓子の容器に水を入れて飲む者もいたが、水分の摂り過ぎでY1から怒られることを恐れ、氷菓子以外に水分を摂取しない部員も多くいた。

休憩後、ゲーム形式の練習などが行われ、午後5時25分に全体での練習が終了し、Y1はこの時点で帰宅し、残った部員らは約30分間ウエートトレーニングを行って、この日の全ての練習が終了した。

X1は、練習終了後、他の部員にトイレに行くと告げてコートを離れたが、間もなく、トイレの前で倒れているところを他の部員に発見された。また、同じころ、部員のJも体調不良を訴えていた。

エ 本件事故に対するY1の対応

X1が倒れたことを聞いた副キャプテンで健康係のGは、そのことをアシスタントコーチのKに伝え、同人がY1に連絡し、その指示を仰いだ。この時、Y1は、サプリメントを砕いてスポーツドリンクに混ぜて飲ませるように指示し、Kからその指示を聞いた部員らが、スポーツドリンクをX1に飲ませようとしたが、X1は意識が朦朧としており、全く飲むことができない状態であった。また、他の部員は、X1に扇風機で風を当て、額に氷のうを当てるなどの処置をしていた。

Kから連絡を受けたY1は、自宅からアリーナに戻り、X1の介抱をしていた1、2年生の部員に対し、寮に帰るように指示した。そして、Y1が,原告Aの意識の有無を確認するために、その頬を平手で叩いたところ、X1は振り向いたものの、朦朧として話のできる状況ではなかった。そこで、Y1がX1の額に手を当てて体温を確認したところ、高熱や異常な発汗などの症状までは認められなかった。

こうしたX1の状態を見たY1は、その日の練習を頑張りすぎたための疲労が原因であろうと考え、午後6時30分ころ、X2に電話し、練習後体調が悪くなったので寮で休養させる旨伝えた上、X1を自己の自動車に乗せて寮まで送り、寮でX1と同室のGにその後の介抱を指示した。

Gは、同日午後8時ころ、X1の体温を測ったところ、37.6度であったため、アイスノンをタオルに包み、同原告の額に当てるようにしたところ、午後10時30分ころには35.5度にまで体温が下がった。また、Gは、翌朝までの間に二、三回、スポーツドリンクをスプーンでX1の口に含ませて水分補給を行っていた。

翌24日朝、X1は、目が覚めても、前日の出来事、現在いる場所・日時、付添の部員に関する記憶がなく、同部員に対して、「ここはどこですか。」と尋ねた。これに対し、同部員が、E高校の女子バスケットボール部の女子寮であると答えたが、X1は、E高校に在校していることも、バスケットボールをしていることも分からず、したがって、同女子寮にいる理由も分からなかった。そこで、同部員が先輩部員に連絡し、同先輩部員がX1に、何人かの人の名前を挙げて、この人は知っているかと質問したところ、小学生からの同級生だけは知っていたが、それ以外の人の名前は分からなかった。

一方、Y1は、同日から、大分県の国体選抜チームに選出された部員らが遠征に行くことになっていたため、同日午前5時30分ころ寮に部員を迎えに行き、大分港まで自動車で送っていった。その車内で、Y1はGから、X1が周囲の状況を理解していない感じであり、様子がおかしいとの報告を受けたため、自ら寮に赴き、Y1も分からない状態にあったX1の様子を確認し、病院へ連れて行くこととした。そして、Y1はX1とJを別府市内のL病院に連れて行き、診察を依頼したが、その後アシスタントコーチのKが到着したため、自分は学校に戻った。(以下略)

※ 平成20年3月31日 大分地方裁判所判決(平成19(ワ)116)

この「裁判所の判断」に表れた経緯を見れば分かるように、Y1は熱中症対策について、非科学的な知識しか持っておらず、炎天下で1日に7時間もの運動を行う生徒に対して水を飲むなという指導をしている。また、X1が熱中症で倒れたとの連絡を受けたとき、ただちに医療機関へ搬送するように指示することもせず、意識の有無を確認せずに「サプリメントを砕いてスポーツドリンクに混ぜて飲ませるように」という意味の不明な指示を出している(※)。

※ 意識のない者に飲料を飲ませるなど、きわめて危険な行為である。

その後、X1の所へ戻り、自ら意識がもうろうとしていることを確認したにもかかわらず、X1を医療機関へ運ぶこともせず、寮へ戻していたずらに症状が悪化するのにまかせた。

裁判所は、(慰謝料の額を原告主張の600万円から300万円に引き下げたものの)ほぼ原告側の主張を認めて、原告勝訴の判決を出している。

なお、被告側は、原告側にも過失(水を飲まなかった)があったとして過失相殺を主張したが、裁判所は認めていない。原告が水を飲まなかったのは、被告の指導によるものであるから、この主張を認めなかったのは当然のことと言うべきであろう。

6 付録(2025 年6月の安衛則改正による取り組み)

(1)安衛則改正の経緯

厚労省では、熱中症による死傷者数が増加しており、看過できないとして、2025年(令和7年)6月施行の安衛則改正により、一定の熱中症対策を事業主に義務付けている。

とりわけ、死亡災害については年間で30名程度となっており、全死亡災害の5%近くとなっている。そして、その多くが「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因となって死亡に至ったものと考えられるのである。

2020年から2023年までの4年間で、初期症状の放置・対応の遅れが原因となっているものが 100 件あり、うち発見の遅れ(重篤化した状態で発見)が 78 件、異常時の対応の不備(医療機関に搬送しない等)が 41 件(※)となっている。

※ 重複があるので、合計が 100 件にならない。

このため、死亡に至らせない(重篤化させない) ための適切な対策の実施が必要であるとして、そのための省令改正を行うものである。改正法に従った確実な実施が図られなければならない。

なお、省令改正の経緯等については、次のコンテンツを参照して頂きたい。

熱中症対策の義務化で何をするべきかか

2025年4月に安衛則が改正され熱中症対策が義務化されました。いつまでに何をしなければならないかについて分かりやすく解説しています。

(2)熱中症対策に関する安衛則改正の概要

この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられることとなる。

すなわち、熱中症の初期症状がある場合に、これを本人または周囲の作業者等が放置せずに報告させ、必要な場合は医療機関へ搬送して医師の治療を受けさせるなど、対応の遅れを防止しようというものである。

なお、熱中症対策を効果的に行うには、3管理と労働衛生教育を確実に行う必要があるが、法令によって罰則をかける義務化は、この2点に限られるということである。当然のことながら、法令に義務化されたことだけ行っていればよいということではないことは留意したい。

- 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、下記の者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

- 熱中症の自覚症状がある作業者(本人)

- 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者(周囲で作業をしているの者)

- 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、以下の事項など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

- 作業からの離脱

- 身体の冷却

- 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること

- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

※ WBGT(湿球黒球温度)28 度又は気温 31 度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

また、法定化されたこの2つの事項を確実に行うには、関係する労働者などに対してその内容を確実に教育し、理解させる必要がある。たんに社内規定を定めて掲示しておけばよいというものではないことも留意したい。

(3)熱中症対策に関する安衛則改正の趣旨と条文

労働政策審議会安全衛生分科会に厚労省が提出した資料によると、安衛則改正の目的は、「熱中症の重篤化による死亡災害の防止」にあるとされる。

そして、その手段は、「熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処する」ことを可能とするための体制の整備や手順の作成とその関係者への周知となる。

一言でいえば、早期発見、適切な対応ということになろうか。

【安衛則改正の趣旨】

熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付ける。

※ 厚生労働省「「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」の概要について」(第 175 回労働政策審議会安全衛生分科会 資料)

そして、条文としては、新たに次の第 612 条の2を追加することとなる。

【労働安全衛生規則】

(熱中症を生ずるおそれのある作業)

第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。

2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

第1項が「早期発見」、第2項が「適切な対応」である。体制・制度の整備とその関係者への通知は、第1項、第2項にそれぞれ記されている。なお、やや長くなるが、解釈通達の関係部分を次に示しておく。

【安衛則改正に関する行政解釈】

第3 細部事項

1 改正省令関係

(2)報告体制の整備(第 612 条の2第1項(新設)関係)

ア 「報告をさせる体制の整備」には、熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる作業場の責任者等報告を受ける者の連絡先及び当該者への連絡方法を定め、かつ明示することにより、作業者が熱中症を生ずるおそれのある作業を行っている間、随時報告を受けることができる状態を保つことが含まれるものであること。また、作業者から電話等による報告を受けるだけでなく、積極的に熱中症が生じた疑いのある作業者を早期に発見する観点から推奨される方法として、責任者等による作業場所の巡視、2人以上の作業者が作業中に互いの健康状態を確認するバディ制の採用、ウェアラブルデバイスを用いた作業者の熱中症のリスク管理、責任者・労働者双方向での定期連絡やこれらの措置の組合せなどが挙げられること。ただし、ウェアラブルデバイスによる管理については、必ずしも当該機器を着用した者の状態を正確に把握することができるわけではないため、他の方法と組み合わせる等により、リスク管理の精度を高めることが望ましいこと。

イ 「報告をさせる体制の整備」は「熱中症を生ずるおそれのある作業」が行われることが想定される作業日の作業開始前までに行っておく必要があるが、夏季の屋外作業のように、一定期間、暑熱環境下で作業を行うことが明らかな場合は、十分な余裕をもって体制を整え、当該作業に従事することが見込まれる者に周知しておくよう努めること。

なお、当該作業が、同一の従事者によって一定期間に連続して行われることが想定され、既に体制の整備及びその周知が講じられている場合には、当該措置を作業日ごとに重ねて実施する必要はないこと。

ウ 「周知」は、報告先等が作業者に確実に伝わることが必要である。その方法には、事業場の見やすい箇所への掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭によることがあり、原則いずれでも差し支えないが、伝達内容が複雑である場合など口頭だけでは確実に伝わることが担保されない場合や、朝礼に参加しない者がいる場合なども想定されるため、必要に応じて、複数の手段を組み合わせて行うこと。なお、熱中症の症状が疑われる場合の報告先については、必要に応じて、別添1(掲示例)を参考にされたいこと。

また、現場で周知した結果の記録の保存までは法令では求めていないが、労働基準監督署による確認に際しては、事業者として適切に対応することが求められること。

(3)手順等の作成(第612条の2第2項(新設)関係)

ア 手順等の作成の時期等については、(2)イと同様であること。

イ 手順等の「周知」の方法については、(1)カ及び(2)ウと同様であること。

ウ 「身体の冷却」としては、作業着を脱がせて水をかけること、アイスバスに入れること、十分に涼しい休憩所に避難させること、ミストファンを当てること等の被災者を体外から冷却する措置のほか、アイススラリー(流動性の氷状飲料)を摂取させる等の被災者を体内から冷却する措置が挙げられること。この間、容態が急変する場合があることから、熱中症を生じたおそれがある作業者を一人きりにすることなく、他の作業者等が見守ることが重要であること。

エ 「熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順等」は熱中症の重篤化を防止する観点から、事業場の体制や作業実態を踏まえて合理的に実施可能な内容とする必要があること。

手順等の作成に当たっては、必要に応じて、別添2(手順例)を参考にされたいが、必ずしもこれらによらず、作業場所及び作業内容の実態を踏まえて、事業場独自の手順等を定めて差し支えないこと。

なお、別添2の手順例①は、令和3年4月 20 日付け基発 0420 第3号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」により従前から示しているものであり、同手順例②は新たに示すものであるが、判断に迷う場合には、放置したり、措置を躊躇して先送りにせず、#7119 等を活用するなど専門機関や医療機関に相談し、速やかに専門家の指示を仰ぐことが望ましいこと。

オ 「熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順」等については、あらかじめ、事業場における緊急連絡網、搬送先となる医療機関の連絡先(当該医療機関の所在地を含む。)を定めた場合には、これらも含めて手順例等に記載することが望ましいこと。

カ 熱中症については、帰宅後も含め、時間が経ってから症状が悪化することがある。このため、事業場における回復の判断は慎重に行うことが重要である。回復後の体調急変等により症状が悪化する場合は、直ちに医療機関を受診する必要があるため、その旨を回復後の作業者に十分理解させるとともに、体調急変時の連絡体制や対応(具合が悪くなったら本人や家族が救急搬送を要請する、事業者側から様子を伺うための連絡を取る等)を、事業場の実態を踏まえて、あらかじめ定めておくことが重要であること。

※ 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(令和7年5月 20 日基発 0520 第6号)。なお、リンク先は外部。

(4)改正安衛則の基本的な考え方ー❶

繰り返しになるが、改正安衛則による熱中症対策は、熱中症の疑いのある作業者等を見つけるところから始まる。もちろん、どのような場合に熱中症の疑いがあると判断するかを、関係者に周知しておかなければこの段階で、すでに対策は「絵に描いた餅」になってしまう。

また、暑熱作業を行っていても、現実に熱中症の患者を見たことがないという労働者がほとんどである。そうなると、熱中症かどうかに自信が持てず、とりあえず間違った判断をしないように、確認のために様子を見ようということになりがちである。

このような場合「疑いがあるなら、間違ってもよいから報告する」ということを徹底しておく必要がある。また、報告を受けた側も、結果的に間違っていたとしても報告した者を批判するようなことはしてはならない。そのようなことをすれば、その後、必要な報告が迅速に上がらなくなるからである。

災害の報告は、「正確より拙速」でなければならない(※)。迷っている間に手遅れになれば、後悔は先に立たないのである。

※ また、報告を受けた側は、報告をそのまま関係部署へ報告する。正確さを求めて報告者へ問い返してはならない。報告者は緊急対応のためにそれどころではないし、報告が関係部署へ伝わるのが遅れるからである。

医療機関への搬送も、的確に行う必要があるが、ここでも「確実ではなく拙速」が旨とされるべきである。もちろん、救急隊の人数も無限ではなく(※)、あまりに不要不急な救急隊の要請は避けなければならないが、不安を感じるなら要請を行うことが重要である。

※ 厚労省の「熱中症が疑われる人を見かけたら」も「自力で水が飲めない、意識がない場合は、ためらわず救急車を呼びましょう!

」としている。

なお、救急車の利用については、政府広報オンライン「もしものときの救急車の利用法 どんな場合に、どう呼べばいいの?」を参照

なお、対象者には、一人親方等が含まれることに留意するべきである。

(5)改正安衛則の基本的な考え方ー❷

以上、改正安衛則による対策について、厚労省のパンフレットの記述をまとめると次のようになる。

【第1ステップ(発見と報告)】

「熱中症の自覚症状がある作業者」や 「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。

※ 報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

なお、第1ステップの注にある「バディ制」を熱中症対策に活用している例が、厚労省の「見える化安全コンクールサイト」に「バディシステム」として紹介されている。

【第2ステップ(把握後の対応)】

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に 迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

① 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順(フロー図①②を参考例として)の作成及び関係作業者への周知

※ 参考となるフロー図を(次節に)2つ掲載していますが、これはあくまでも参考例であり、現場の実情にあった内容にしましょう。

※ 作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。

※ 同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとします

(6)熱中症のおそれのある者に対する処置の例

※ イメージ図(©videoAC)

熱中症のおそれのある者を発見したときのフロー図を、厚労省のパンフレットから、2つの例を挙げておく(※)。この場合、重要なことは、①対象者を一人にせず、すぐに体を冷やすこと、②すぐに定められた部署へ報告すること、③どうしてよいか分からなければ医療搬送すること、④軽視したり、とりあえず様子を見たりしないことの4点である。

※ これらのフロー図は、厚労省が2025年5月27日に第176 回労働政策審議会安全衛生分科会に示した「職場における熱中症対策の強化について(その2)」(175 回の資料を一部修正したもの)の中の案と同じものである。

なお、これらのフロー図には、「報告」に関する事項は含まれていないので、各社で用いる場合には「報告」について書き加えるか、別途定める必要がある。

最初のフロー図では、熱中症のおそれのある労働者を発見した場合、まず作業から離脱させて身体を冷やすこととしている。

このフロー図では、救急搬送の必要性を現場(又は報告を受けた部署)において判断するようになっている。判断は、ごく簡単に「意識の異常等」と「自力での水分摂取」のみから判断するようになっている。

意識の異常等は、①返事がおかしい、②ぼーっとしているなどから判断することとされているが、これを現場で判断することはやや難しい面もあるだろう。このような判断をどうするかについては事前に十分な教育を行っておくことが望ましい。

なお、救急搬送を行わない場合であっても、医療搬送をためらってはならない。しかし、医療搬送の必要性の有無について現場で判断に迷って医療搬送が遅れる場合も危惧されたことから、今回の省令改正の議論の中で、次の2番目のフロー図が作成されたのである。

2番目のフロー図では、医療機関への判断を現場等においては行わずに、熱中症の疑いがある場合は救急搬送をすることとされている。

最初のフロー図は、厚労省などが以前からパンフレット等で使用していたものであるが、2番目のフロー図は今回の法改正の中で新たに作成されたものである(※)。

※ 熱中症対策要綱においても、2025年(令和7年)5月の改正で、このフロー図に該当するものが「図2:熱中症による健康障害発生時の対応計画」として追加されている。

最初のフロー図では、救急隊の要請を現場で判断することになっているが、2番目のフロー図ではとにかく医療機関へ搬送するという形になっている(※)。

※ 2番目のフロー図には「救急隊を要請」という言葉は用いられていない。

図は、道路工事現場、工場、作業所等で発生した熱中症の救急搬送件数の推移である。なぜか、2024年は熱中症による労働災害発生件数は減少していないのに、救急搬送されるケースが激減しているのである。

2025年には例年ベースに戻っているが、2024年は不要不急の救急隊の要請が社会問題化した時期であり、事業者が救急隊への要請をためらったのかもしれない。

厚労省としては、小規模な建設現場などでは医療機関へ搬送するかどうかの判断をすることが困難だということがあり、だからといって疑わしければ救急隊を要請するというのでは救急隊の業務を損なうことになってしまうと考えたのであろう。

そのために、熱中症の疑いがある場合は、(救急隊の要請は必須とはせずに)深く考えずに医療機関へ搬送することとしたわけである。妥当なところだろうが、意識障害が見られるような場合は、救急隊の要請をためらうべきではない。

7 最後に(このテキストの使い方等)

(1)このテキストの目的と対象者

このテキストは、厚労省の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱に示された「熱中症予防管理者労働衛生教育」のカリキュラムに即して作成されている。

本テキストについて、以下のような時間配分で教育を行って頂ければ、厚労省の要綱のカリキュラムを満足することとなる。

| 章 | 内容 | 時間 |

|---|---|---|

| 1 | 熱中症の発生状況 | 30 分 |

| 2 | 熱中症の症状 | |

| 3 | 熱中症の予防方法 | 150 分 |

| 4 | 緊急時の救急処置 | 15 分 |

| 5 | 熱中症の事例 | 15 分 |

| 6 | 安衛則の改正 | 適宜 |

※ 対象者の熱中症に対する基礎知識の状況に応じ、「1及び2」を 15 分、「3」を 75 分に短縮して行うこととして差し支えないとされている。

なお、「1 熱中症の発生状況」については、適宜、当サイトの「熱中症による労働災害の発生状況」も参照して欲しい。

また、本コンテンツには YouTube の画像が埋め込んであるが、これは研修時に上映するのではなく、研修終了後に受講者が視聴するようにする方が望ましい。その理由は「動画放映による安全衛生教育の可否」の「3 YouTube の動画を集合教育で使用する場合の留意点」を参照して欲しい。

「3 緊急時の救急処置」は、150 分とかなり長くなっているが、「(4)作業管理」がとくに重要であり、ここに多くの時間を配分することが望ましい。

なお、「6 安衛則の改正」については、厚労省の要綱のカリキュラムには含まれていないが、重要な事項なので、適宜、追加して説明して欲しい(※)。

※ 場合によっては、「3 緊急時の救急処置」の時間の中で「6 安衛則の改正」についても説明しても問題はない。

じっくり説明しようとすれば、やや時間が足りなくなる程度の分量があるので、自社に必要がないと思われるところは、割愛して頂きたい。教育後に、熱中症予防管理者の方が、独自に学習できるように、リンクなども豊富に付けてある。また、必要な部分だけを参照できるように、それぞれの箇所に重複をおそれずに必要なことを記述した。

(2)テキストの使用方法と講師

ア テキストの使用方法

※ イメージ図(©photoAC)

このテキストは、印刷して使用するのではなく、タブレット端末やパソコン画面等に表示して使用することを想定している。様々なサイトへのリンクも貼ってあり、一部に動画も埋め込んでいるので、ネットに接続できる環境で使用して頂ければ、より効果的な教育が可能となる。

もちろん、リモート教育で使用することも可能であるが、その場合は、実際に受講していることを確認するため双方向で行うことが望ましい。

イ 本テキストの講師

※ イメージ図(©photoAC)

このテキストの講師としては、労働衛生コンサルタント(保健衛生区分)、日本医師会の認定産業医等の専門家を想定している。

現実に、熱中症防止のための社内教育で、産業保健に関して専門知識のない講師が、水分と塩分の摂取について誤った知識を教えたため、低ナトリウム血症に罹患したという事故も起きている。

安全衛生教育は、安全配慮義務を果たすためでもあり、講師は、十分な資格と能力のある者に行わせなければならない(※)。

※ 後に、民事訴訟になった場合など講師の資格が問題となることも考えられよう。その意味で、教育については実施したことを記録しておくべきだが、講師の資格も記録しておくことが望ましい。

なお、教育に当たっては、労働衛生コンサルタントの活用についてご検討を頂きたい。

- 労働衛生教育には専門的な知識が必要となり、また、それぞれの企業に応じた内容のものとすることが望ましい。その意味では、ぜひ、労働衛生の専門家である労働衛生コンサルタントの活用を図って頂きたい

- 日本労働安全衛生コンサルタント会の「支部リスト」の各支部に連絡すれば、専門家を紹介してもらえる。なお、東京の場合は、筆者も所属しているが同会の東京支部(03-3453-7393)に連絡して欲しい。

ウ 最後に