※ イメージ図(©photoAC)

近年、熱中症による労働災害発生件数は、休業4日以上の死傷者が毎年数百名となり、死者数も数十人が発生し、全死亡災害の4%程度を占めています。

しかも、その発生件数は、急速に増加している実態があります。また、気候危機の進展や労働者の高齢化により、今後も予断を許すことはできません。

厚労省もその対策に力を入れており、令和3年には総合的な「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」(令和3年4月20日基発0420第3号(7月に改正))を発出しています。また、2017 年(平成 29 年)以降、毎年5月から「クールワークキャンペーン」を実施して、その対策を徹底しています。

その対策を立てるには、何よりもその発生状況を知ることが重要です。本稿では、これまでの熱中症の発生状況を、グラフを中心にしてお示しするとともに、高温の日数と災害発生件数の相関等についてもお示ししています。

- 1 熱中症の国民全体の発生状況

- 2 熱中症による労働災害の発生状況

- (1)全体的な発生状況

- (2)業種別の熱中症労働災害の発生状況

- (3)年齢階層別の熱中症労働災害の発生状況

- (4)月別の熱中症労働災害の発生状況

- (5)発生時間別の熱中症労働災害の発生状況

- (6)熱中症による仕事場からの救急搬送人員

- 3 高温の日の日数と被災者数の相関

- (1)高温となる日と熱中症の休業者数の推移

- (2)高温となる日数と被災者数の相関

- 4 最後に

1 熱中症の国民全体の発生状況

執筆日時:

最終改訂:

※ イメージ図(©photoAC)

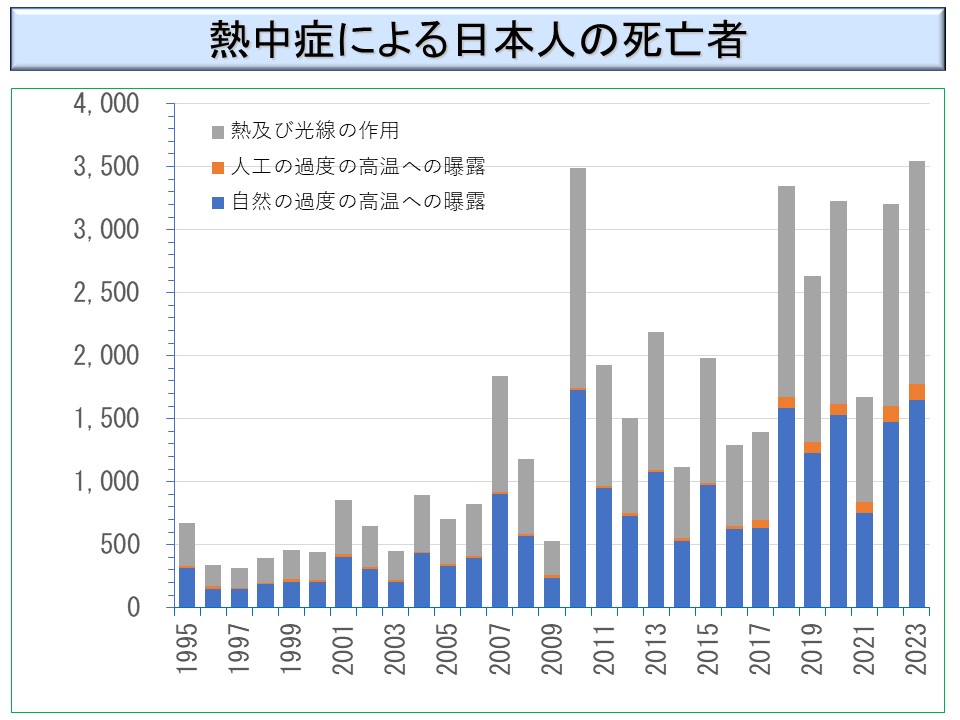

最初に、日本国民全体の熱中症による死者数及び日本の年平均気温偏差の推移を示す。ここで、熱中症の死者数は、人口動態統計年次確定数の下巻表 1-1 の「T67 熱及び光線の作用」、「W92 人工の過度の高温への曝露」及び「X30 自然の過度の高温への曝露」の合計を用いた(※)。

※ 厚生労働省「熱中症による死亡数 人口動態統計(確定数)より」は、「X30 自然の過度の高温への曝露」のみを熱中症による死者数であるとしている。一方、国立環境研究所 小野雅司氏は「環境保健マニュアル 2022」において、「T67 熱及び光線の作用」のみを熱中症の死者数であるとして集計している。

これらの中には火傷による死者も一部に含まれているが、ほとんどは熱中症によるものであると考えられる。従って、熱中症による死者としては、この双方を加えるべきであろう。また、ここでは、さらに「W92 人工の過度の高温への曝露」を含めているが、熱中症による労働災害を考える場合、これも考慮する必要があるためである。

ここからも分かるように、ここ 30 年ほどで、熱中症で亡くなる国民の数は急速に増加しているのである。その原因は、気候危機による平均気温の上昇と、急速な高齢化の進展である。

熱中症による死亡件数の多くは、高齢者が空調の効いていない室内で亡くなるケースである。独居老人が増加し、異常があったときに発見が遅れて最悪の事態に至ることも死者数増加の一因であろう。

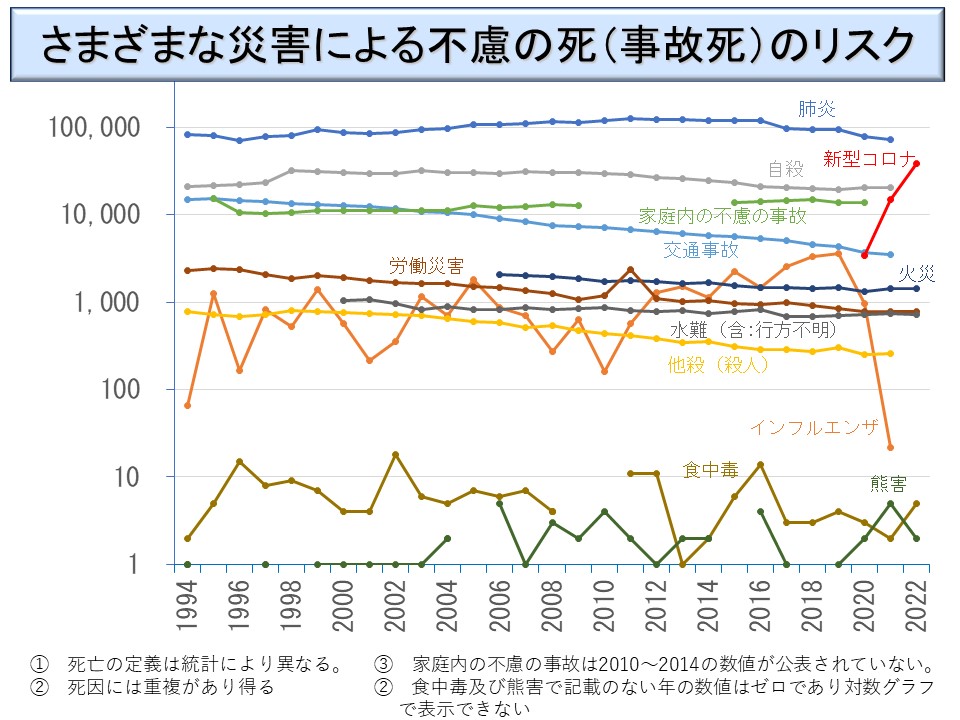

なお、様ざまな死因による死者数と熱中症のグラフを次に示す。熱中症による死者数は、火災によるものを抜き、近年ではインフルエンザによるものとほぼ同数となり、2024 年には交通事故と変わらなくなっているのである。

2 熱中症による労働災害の発生状況

(1)全体的な発生状況

厚生労働省では、2005 年以降、毎年、熱中症による労働災害の発生状況を報道発表によって公表している(※)。

※ 熱中症の報道発表は、「業務上疾病発生状況等調査などの正規の統計情報とは別に公表している。しかし、元になっている数値は、死傷災害は「業務上疾病発生状況等調査」を基にしており、死亡災害は「労働者死傷病報告」を基にしているようである。

これを見ると、休業4日以上の死傷災害はこの間に大きく増加している。これは気候危機による気温の上昇が一因となっているとみられ、とくに 2018 年以降は熱中症が多発している状況にある。

※ 2011 以降は福島第一原発の事故収束作業員のものが含まれている可能性がある。辻他によると、福島労働局が把握した福島原発事故収束作業員の 2011 年3月 22 日から9月 16 日までに発生した熱中症事案は 43 例となっている。また、経済産業省のサイトにある「東京電力ホールディングス(株)の 2019 年 11 月付けの資料」によると、福島第一原発関連の 2011 年~ 2019 年の熱中症の発生件数は 89 件であるとされている。しかし、この数には不休災害や休業3日以内の災害が含まれている可能性がある。なお、厚生労働省によると、2011 年~2019 年の福島県全体の熱中症による死亡災害は5件(全国 189 件)とされている。

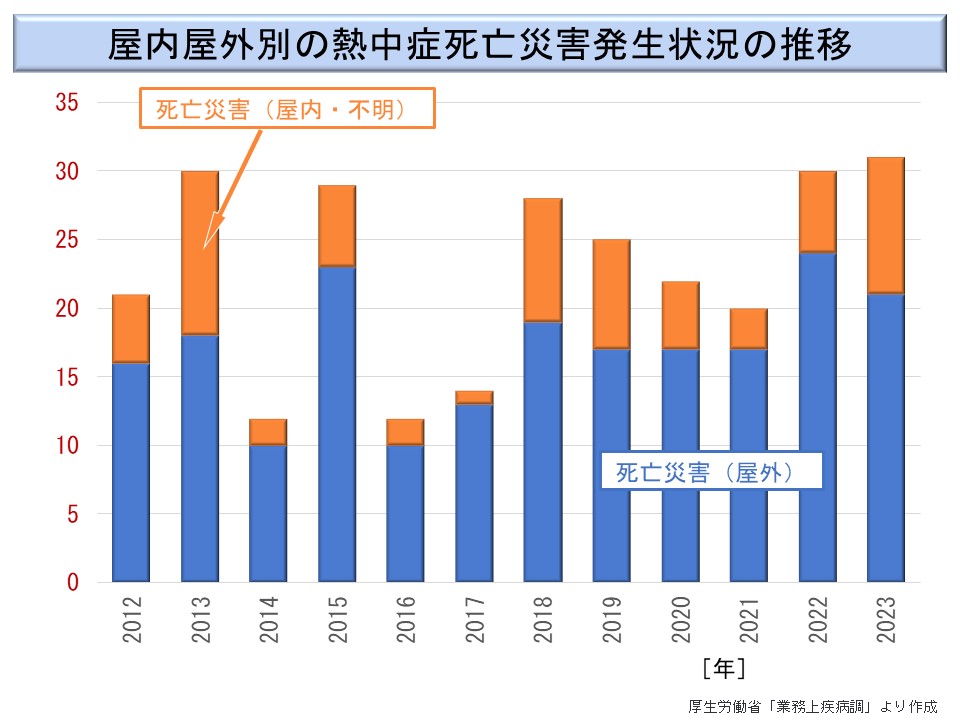

熱中症による死亡災害を屋内作業によるものと屋外作業によるものとを分けたデータが 2010 年(平成 22 年)から2023 年(令和5年)まで公表されているので、次に示す(※)。

※ こちらの表では、死亡災害を棒グラフとして左目盛りとしている。前述のグラフとは異なっているのでご留意頂きたい。

これを見ると分かるように、熱中症による死亡災害の多くは屋外業務なのである。熱中症は、かつては鋳物工場の炉前作業やガラス工房のガラス吹き作業など、作業環境が高温多湿、風速が低く、輻射熱が高い工場での作業が問題となっていた。しかし、現在は、建設業や警備業、清掃業など、屋外型産業で問題となっているのである。

(2)業種別の熱中症労働災害の発生状況

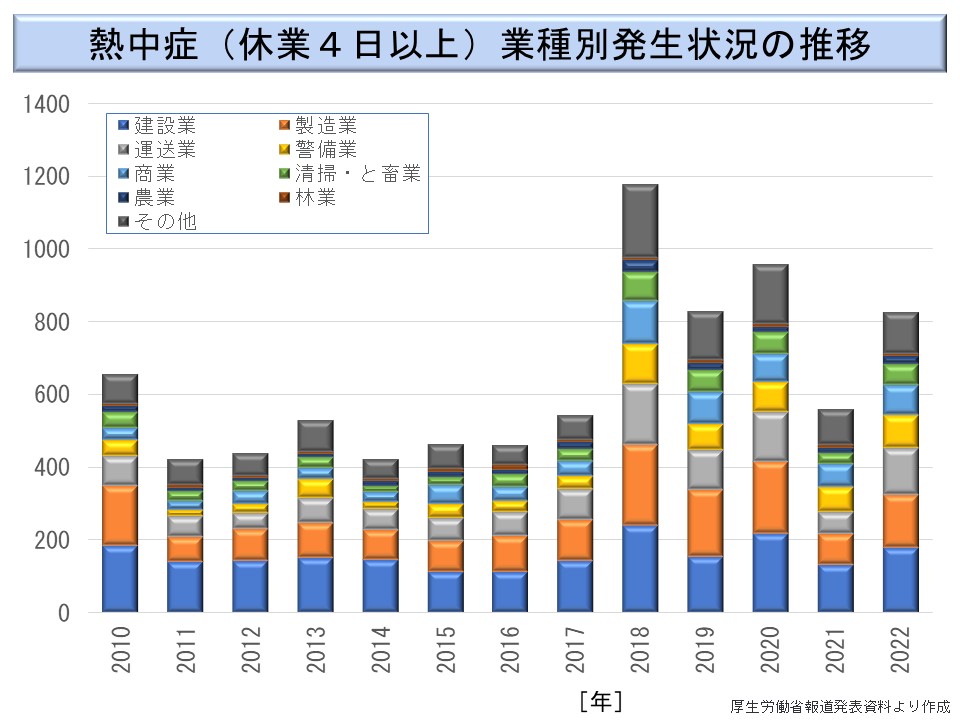

また、2010 年(平成 22 年)以降は、業種別の発生件数が公表されているので、次図に示す。

これによると、建設業、製造業、運送業、警備業などの割合が高いことが分かる。2019 年には製造業が建設業を抜いている。2018 年は、ほとんどすべての業種で増加しているが、警備業、商業等の増加が目立っている。また、2018 年以降は清掃・と畜業も増加している。

なお、業務上疾病発生状況等調査の正規の公表資料でも、2014年(平成26年)以降は熱中症についても公表している。同じものであるが、業種区分がやや細かいのでこちらも参考までに示しておく。

※ こちらの業種分類は、他の疾病分類と合わせてあるため、必ずしも熱中症の多い順とはなっていない。

また、厚生労働省は、熱中症の報道発表の中で、死亡災害の業種別発生状況についても公表している。

これによると、死亡災害では建設業の割合が高くなっている。また、製造業及び警備業もかなりの割合を占めている。警備業については、労働者の高齢化が、熱中症の重症化に影響を及ぼしているものと思われる。

(3)年齢階層別の熱中症労働災害の発生状況

次に年齢階層別の熱中症の被災状況を示す。

これをみれば分かるように、50 歳以上の災害がここ7年で 3,342 件と全体(6,655 件)の 50.2 %とほぼ半数を占めているのである。また、65 歳以上だけをとっても、この7年間の合計で 1,036 件と全体の 15 %強となっている。

次に死亡災害についても、同様に年齢構成別の推移を見てみよう。

死亡災害は件数の絶対値が少ないが、ここ7年間の合計を見ると 50 歳以上が 104 件と全体(186件)の 55.9 %と半数を超え、65 歳以上で 35 件と 18.8 %を占めているのである。

これらのことからも分かるように、熱中症は高齢者の発生件数が多いのである。熱中症対策は高年齢者の多い現場では、特に重要になるのである。

(4)月別の熱中症労働災害の発生状況

また、月別の休業4日以上死傷災害と死亡災害の発生状況を示しておく。

これによると、8月と7月の発生が熱中症災害のほとんどを占めていることが分かる。それも、8月と比して意外に7月の発生件数が多いことが分かる。これは、7月は熱さに慣れていない状況(暑熱非順化)で高温にさらされるためである。

また、6月にもわずかではあるが災害は発生している。とくに 2022 年には6月下旬の気温が、全国的に記録的な高温になったことから、かなりの被災者が発生している。

熱中症対策(暑熱順化を含めて)は、5月から始めておく必要があることがここからも分かろう。

ここで、気象庁が公表している「日本の季節平均気温偏差」(※)のうち、 夏(6-8月)のデータを示しておく。

※ 15の気象観測所の月平均気温の偏差(観測された月平均気温から、1991~2020年の30年平均値を差し引いたもの)の平均値

2023 年と2024年は、例年になく夏期の気温が高くなっていることが分かる。

(5)発生時間別の熱中症労働災害の発生状況

次に発生した時間帯別に、死亡災害と休業4日以上の死傷災害の発生件数の推移を示す。なお、中間に高熱にさらされて帰宅後に発症したケースでも発症した時間帯で表している。このため、発症した時間帯が、必ずしも高温に曝されていた時間帯を示しているわけではない。

しかし、これでは分かりにくいので、この期間中の全災害を発生時間帯別に折れ線グラフで示しておこう。

これによると、11 時台に最初の小さなピークがあり、昼の休憩時間帯の 12 時台そのその後の 13 時台は減少するものの、14 時台から 16 時台までに大きなピークがあることが分かる。

昼の休憩時に健康チェックを行うとともに、午後は適宜、涼しい場所(風通しの良い日陰など)で小休止を入れて、そのときに健康チェックを行うことが望ましいことが分かる。

(6)熱中症による仕事場からの救急搬送人員

総務省消防庁は、毎年「夏期における熱中症による救急搬送人員の調査」を行い、「熱中症情報」として、公開している。2017 年以降は、発生場所についても調査を行っており、次の場所で発生した熱中症の緊急搬送人員が公開されている。

| 発生場所 | 場所 |

|---|---|

| 住居 | 敷地内全ての場所を含む |

| 仕事場① | 道路工事現場、工場、作業所等 |

| 仕事場② | 森林、海、川等 ※農・畜・水産作業を行っている場合のみ |

| 教育機関 | 幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学等 |

| 公衆 |

不特定者が出入りする場所の屋内部分(劇場、コンサート会場、飲食店、百貨店、病院、公衆浴場、駅(地下ホーム)等 |

| 公衆 |

不特定者が出入りする場所の屋外部分(競技場、各対象物の屋外駐車場、野外コンサート会場、駅(屋外ホーム)等 |

| 道路 | 一般道路、歩道、有料道路、高速道路等 |

| その他 | 上記に該当しない項目 |

※ 総務省消防庁「コード表」の一部(一部に括弧の前後の数の適合しないものがあるが、原文のママ)

このうち、仕事場①は、労働災害で熱中症が発生して救急搬送された件数と完全には一致しないもののかなりの相関があると思われる。仕事場②は、事業者の被災がかなりの割合で含まれているだろうから、必ずしも労働災害とは限らないだろうが、働いていて熱中症に罹患して救急搬送された人員であることは注記から明らかである。

そこで、この2つについてグラフ化してみよう(※)。なお、2025 年のデータは7月までとなっている。

※ 例年、5月から9月の数値が公表されているが、2020年だけは6月からのデータしか公開されていない。そのため、グラフも6月からとした。5月の搬送人員は、年によってばらつきはあるが、ほぼ 200 名以内である。

なお、折れ線グラフは、気象庁が公表している「日本の季節平均気温偏差」の6月から8月の平均気温偏差の推移である。

まず、仕事場①については次のようになっている。2025 年は、6月から救急搬送される人員が例年に比しても多かったということが分かる。

また、2024 年に緊急搬送人員が激減していることが分かる。しかし、すでに述べたように、2024 年に熱中症による労働災害(休業4日以上の災害も死亡災害件数)が例年と比して減少したという事実はない。従って、緊急搬送の件数が激減した理由は明らかではない(※)。なお、2024 年の我が国の夏期(6月から8月)の平均気温は、1898 年以降では過去最高となっている。

※ 緊急搬送のデータは各都道府県の消防に関するデータを消防庁が集めたものであり、特定の都道府県の消防担当者の職員の誤解か考え方によって誤差が出るにしても、全国的な平均なので打ち消されてしまうだろう。

緊急性の低い救急車の要請が社会問題となっている。そのため、2024年に 消防庁が、熱中症による緊急搬送について、事業者団体に自粛を要請したのかもしれない(※)。しかし、少なくとも筆者はそのような事実は把握していない。各地の消防当局が緊急性の低い救急車要請の自粛を呼び掛けたのは 2025 年からが多いようである。

※ もちろん、熱中症の場合であっても、緊急性の低い救急車要請は行うべきではないが、重大な結果を避けるために要請するべき場合もある。どのような場合に緊急搬送を行うべきかは、当サイトの「職場の熱中症予防管理者のための熱中症対策の教育用テキスト」を参照して頂きたい。

いずれにせよ、2024 年のみ、熱中症に関する救急搬送について、事業者の考え方が変わったとも思えない。

次に、仕事場②についてみよう。2025 年は、2024 年からは減少しているが、それ以前の年に比べるとやや多くなっているようだ。

ところで、こちらは、仕事場①とは逆に 2024 年の救急搬送される人員が急増していた(※)。

※ この年に発生場所のコード表が変わったという事実はない。また、仮にコード表が変わったとしても、それだけで説明できるような数字ではない。

最後に、日本全体の熱中症による救急搬送人員の推移を参考までに示しておく。こちらは、夏期の平均気温偏差と強い相関があるようである。

3 高温の日の日数と被災者数の相関

(1)高温となる日と熱中症の休業者数の推移

次に高温となる日(※)の日数と熱中症のリスクの関係をみてみよう。ここでは例として、東京都の気象状況と東京労働局管内の休業4日以上の死傷者数の推移を示す。

※ 夏日(最高 25 度以上)、真夏日(最高 30 度以上)、猛暑日(最高 35 度以上)の日数は、気象庁のデータ(地点:東京/期間:5月から9月)を用いている。東京労働局管内の熱中症による休業者数は、東京労働局健康課「(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会 東京支部 研修会 資料」のデータを用いた。

これを見れば分かるように、この 10 年でさえ、真夏日(最高 30 度以上)、猛暑日(最高 35 度以上)の日数が増加傾向にあることが分かる。

(2)高温となる日数と被災者数の相関

ア 夏日と被災者数の相関

推移を示すグラフでは分かりにくいので、相関図を示そう。まず、前図の東京のデータについて夏日と死傷者数の相関である。

上記のグラフでは、夏日と死傷者数について相関があるようには見えないかもしれないが、これを見ると、明らかに相関があることが分かる。なお、R2 は、0.6431 となっている(※)。

※ 熱中症の死者数については、気温の高い日の日数そのものよりも、春から夏にかけて急激に気温が上昇する年に増加すると言われている。逆に、真夏日、猛暑日の日数が多くても、春から夏にかけて徐々に気温が上がった年はそれほど死者数は増加しないとされている。

しかし、この図によれば、死傷者数については、夏日の日数そのものについても重要な要素となるようである。

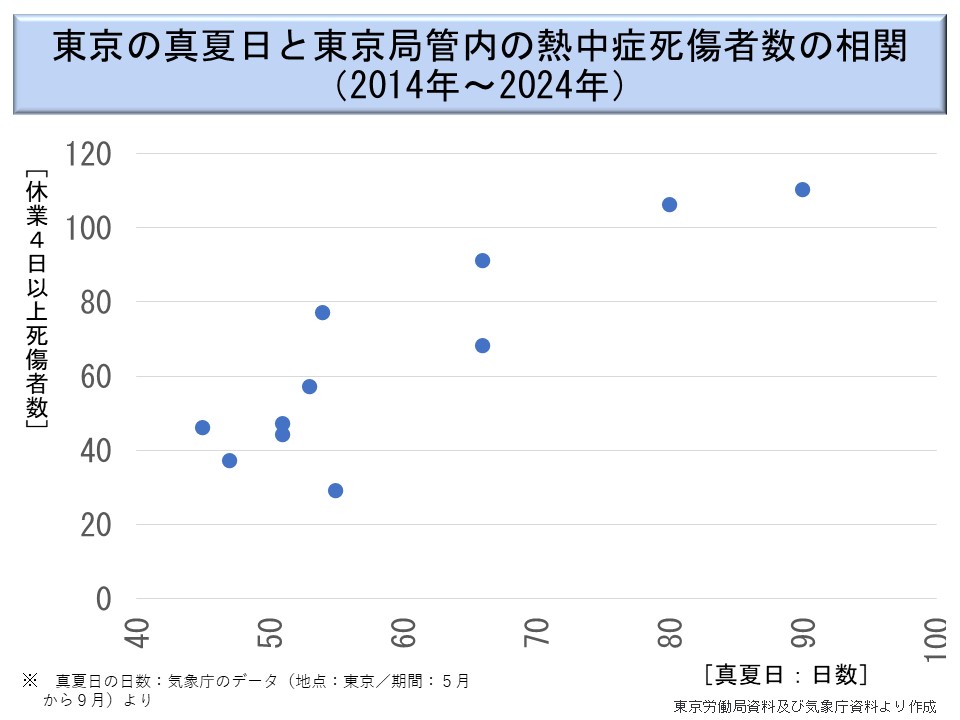

イ 真夏日と被災者数の相関

次に、東京都のデータについて、真夏日と死傷者数の相関を示す。これもかなり強い相関があることが分かるだろう。R2 は、0.7736 となっており、夏日よりも相関が強い。

今後、気候危機によって真夏日の増加が予想されている。熱中症対策が、今後、ますます重要となることがここからも読み取れる。

ウ 猛暑日と被災者数の相関

さらに、同じく東京都のデータについて、猛暑日と死傷者数の相関を示す。これもかなり強い相関がある。ただ、R2 は、0.7206 となっており、真夏日よりは相関は弱い。

猛暑日の相関が、真夏日よりも低いのは、猛暑日の日数が少ないためということもあろう。

4 最後に

※ イメージ図(©photoAC)

このような熱中症による労働災害の発生件数の増加の要因のひとつに、気候危機の影響による気温の異状があることはいうまでもない。気候危機はかつて「温暖化」と言われたために一部に誤解があるが、気温がすべての地域で年間を通して一律に上昇するのではない。

確かに、全体として気温が上昇することは事実なのだが、場所や時間によっては気温が低下するなど異常な気温の変化が起きるのである。冬から春にかけて低温となり、夏季に気温が急激に上昇することも起き得るのだ。このため、夏季までに作業者が高温の上昇に慣れることがないまま、夏季に気温が急上昇すると、熱中症の被害が増えるのである。

また、労働者の高齢化が被災者数の増加につながっていることも指摘しておくべきだろう。労働者の高齢化は、我が国が避けて通ることのできない事態である。

気候危機と労働者の高齢化という2大要因によって、今後も熱中症対策の重要性は高まってゆくこととなる。

2025年6月には、改正安衛則が施行されている。熱中症対策の確実な実施が望まれよう。

【関連コンテンツ】

職場の熱中症予防管理者のための熱中症対策の教育用テキスト

熱中症による労働災害防止対策を、厚労省の要綱に示された教育カリキュラムに従って、具体的に何を行うべきかをテキスト形式にまとめています。

ウェアラブル端末を用いた熱中症対策

熱中症対策へのウェアラブル端末の活用は、厚労省の「エイジフレンドリーガイドライン」でも推進しています。その活用の留意点等について解説します。

熱中症対策の義務化で何をするべきか

2025年4月に安衛則が改正され熱中症対策が義務化されました。いつまでに何をしなければならないかについて分かりやすく解説しています。

最新の労働衛生の統計情報

労働衛生に関する最新の統計情報をグラフで示しています。