問12 視覚に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)近視とは、眼球内に入ってきた平行光線が網膜の手前で、焦点を結ぶ状態をいう。

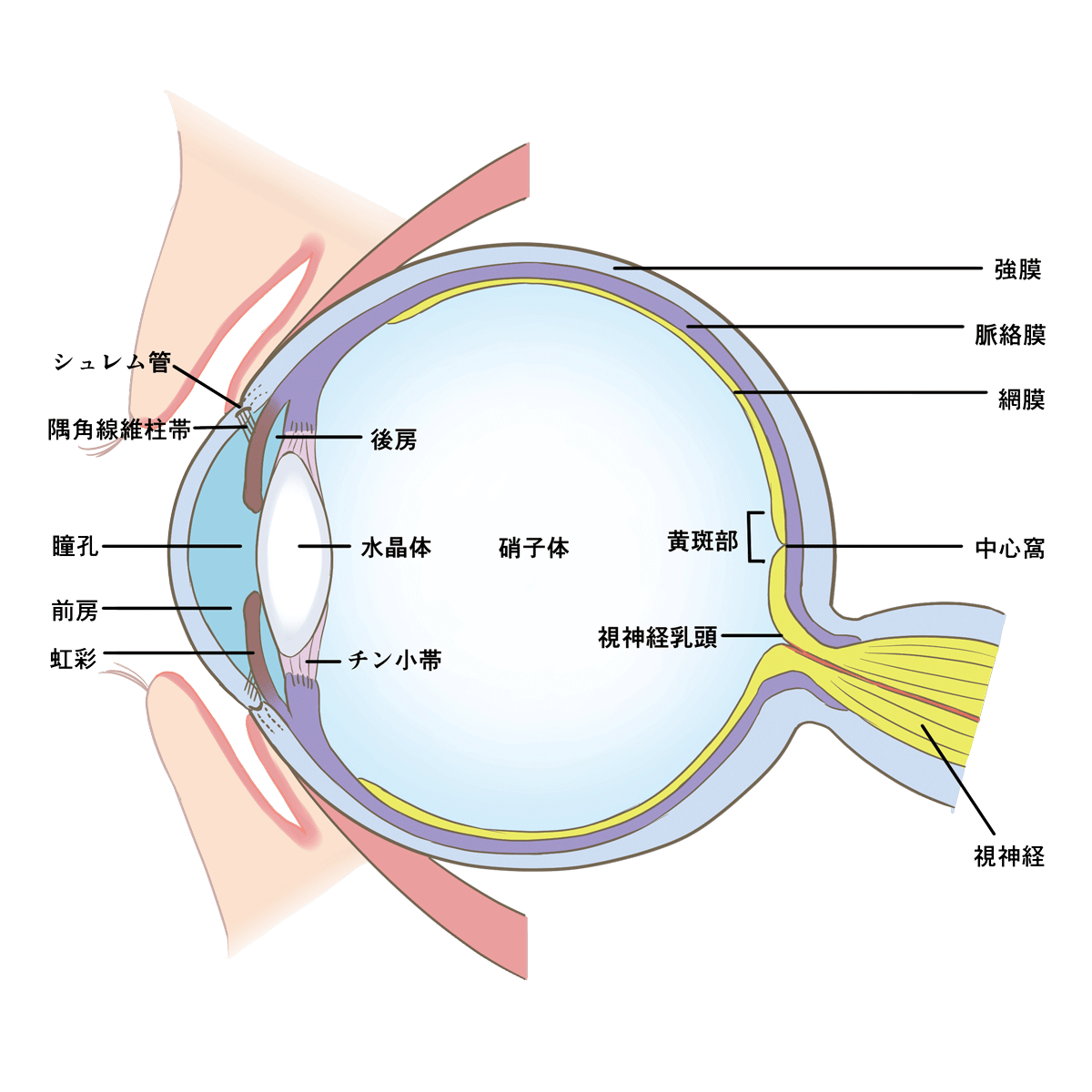

(2)乱視は、眼球内部を満たすゼリー状の硝子体のゆがみにより、焦点が複数できることで生じる。

(3)眼球をカメラに例えると、水晶体はレンズ、網膜はフィルムに相当する。

(4)眼は、外界の明るさの変化に対し、瞳孔径の変化と網膜の順応によって対応する。

(5)視力検査には、遠見視力検査(5m視力)に加え、近見視力検査(50cm視力又は30cm視力)がある。

※ イメージ図(©photoAC)

このページは、2024年の労働衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」の問題の解説と解答例を示しています。

解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等を削除した場合があります。

他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

柳川に著作権があることにご留意ください。

| 2024年度(令和06年度) | 問12 | 難易度 | 視覚に関するごく基本的な知識を問う内容。確実に正答しておきたい。 |

|---|---|---|---|

| 視覚 | 3 |

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。

5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問12 視覚に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)近視とは、眼球内に入ってきた平行光線が網膜の手前で、焦点を結ぶ状態をいう。

(2)乱視は、眼球内部を満たすゼリー状の硝子体のゆがみにより、焦点が複数できることで生じる。

(3)眼球をカメラに例えると、水晶体はレンズ、網膜はフィルムに相当する。

(4)眼は、外界の明るさの変化に対し、瞳孔径の変化と網膜の順応によって対応する。

(5)視力検査には、遠見視力検査(5m視力)に加え、近見視力検査(50cm視力又は30cm視力)がある。

正答(2)

【解説】

2012年度以降の過去問では、視覚に関する問題は、2016年問9に例がある。一部に共通的な内容の肢も含まれているが、実質的には新しい問だといってよい。

しかし、内容は常識的なものであり、とくに専門的な内容の肢も含まれておらず、正答率も高い。この種の問題を誤答してはならない。

(1)適切である。同種の問題が、2015 年度問 10 の(3)に出題されている。

仮に、焦点を網膜の手前に結ぶのが、近視と遠視のどちらかだったかを忘れたとしても、近視の矯正には凹レンズ、遠視の矯正には凸レンズを使用することを知っていれば、正答できるだろう。

(2)適切ではない。正乱視は、水晶体のゆがみ(水晶体乱視)や角膜のゆがみ(角膜乱視)により、焦点が1か所に定まらないことで生じる。硝子体のゆがみによるのではない。

なお、乱視には正乱視と不正乱視があるが、一般に乱視といえば、正乱視のことをいう。不正乱視は、角膜の表面に凹凸があるために網膜上に正しく像が結ばないことで生じる。

(3)適切である。眼球をカメラに例えると、水晶体はレンズ、網膜はフィルムに相当する。

なお、この種の問題は、少なくとも 2012 年度以降の労働衛生コンサルタント試験の衛生一般で出題されたことはなかったが、衛生管理者試験にはときどき出題されている。

| 眼 | カメラ |

|---|---|

| まぶた | レンズカバー |

| 角膜/水晶体 | レンズ |

| 網膜 | フィルム/撮影素子 |

| 虹彩 | しぼり |

(4)適切である。眼は、外界の明るさの変化に対し、虹彩の伸縮によって瞳孔の大きさを変えて光量を調節するとともに、網膜の視細胞の桿体及び錐体の働きによる順応によって対応する。

なお、虹彩の伸縮はごく短時間で起きるので、光量の調節には時間はかからない。しかし、順応は、明順応が 40 秒~1分程度、暗順応は 30 分~1時間かかり、一般に加齢によってこの時間は長くなる。

(5)適切である。視力検査には、遠見視力検査と近見視力検査があることは正しい。

次に、遠見視力検査は、例外的に3mで行うこともあるが、通常は5mで行うことが多いので、遠見視力検査を5mで行うとしていることも適切であるとしてよい。

一方、近見視力検査は、通常は 30 cmで行うことが多い。しかし、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(令和元年7月12日基発 0712 第3号)」の「解説」では「通常、50cm 視力を測定するが、普段の情報機器作業距離がより近い場合には 30cm 視力を測定することが望ましい

」としており、50cm 視力を原則とし場合によっては 30cm 視力を測定するとしている。

従って、近見視力検査を「50cm視力又は30cm視力」としていることも適切としてよいであろう。