※ イメージ図(©photoAC)

2019年2月1日に施行された労働安全衛生法令の改正により、それまでの“安全帯”が“墜落制止用器具”と名称を変え、これに関連する様々な規制等が改正されています。

産業保健担当者等の安全に詳しくない人が現場巡視をする場合に、墜落制止用器具を見かけることも多いと思います。

意外に分かりにくい法制度となっているため、産業保健担当者が知っておくべき事項を、安全に詳しくない人向けに解説しています。

- 1 はじめに

- (1)安全帯から墜落制止用器具へ

- (2)産業保健分野における影響

- (3)産業保健の実務家が知っておくべき事項

- 2 気を付けるべき主な改正の内容と留意事項

- (1)作業床や足場(足の位置)が6.75mを超える作業

- (2)特別教育について

- (3)構造規格の改正について

- 3 最後に(保護具の使用には知識が必要である)

- (1)墜落制止用器具を使用する者の教育の必要性

- (2)労働衛生用保護具の使用実態

- (3)労働衛生用保護具の教育の必要性

1 はじめに

執筆日時:

最終改訂:

(1)安全帯から墜落制止用器具へ

2019年2月1日に施行された労働安全衛生法令の改正により、それまでの“安全帯”が“墜落制止用器具”と名称を変えるとともに、これに関連する様々な規制改正が行われた。

建設工事現場ではほとんどの作業員が、保護帽(ヘルメット)と安全靴と共に安全帯を着用している。その安全帯に関する変更であるから、建設業において近年にない大きな影響のある改正であった。

(2)産業保健分野における影響

とはいえ、この改正は建設業以外の産業保健分野の実務家には、あまり自らには関係がないと思われているかもしれない。だが、そのように考えるのは必ずしも正しくないだろう。

確かに、高所作業と言えば建設工事が思い浮かぶ。しかし、他の業種の安全衛生担当者には意外に思われるかもしれないが、実は、建設工事業における高所作業のほとんどは墜落のおそれのない場所で行われているのである。むしろ、休業4日以上の墜落災害を業種別にみると、その75%は建設業以外の業種で発生しているのだ。

また、産業保健の実務家だからといって、安全関係についての基本的な知識がなくてよいわけではない。一般論としても、労働者の健康確保を行う上では、安全関連の知識もある程度は持っておかなければならない。安全についても一定の知識がないと、例えば、職場巡視などの際に安全を無視するような指摘をして、事業者の信頼を失ってしまうようなことがあるのだ。

また、酸欠則の中でも墜落正用器具についての条文は存在している。今回の改正についても、やはり一定の知識は有しておくべきなのである。

(3)産業保健の実務家が知っておくべき事項

さて、もちろん今回の改正は「安全帯」の名称だけが変わっただけではない。実質的な、いくつかの重要な改正が行われている。そのうち、産業保健分野の専門家も知っておくべきと考えられる事項のうち、もっとも重要なものを3点選び出すとすれば次のようになろう。

① 従来、安全帯の使用が義務づけられていた作業のうち、作業床の高さが6.75mを超える場所での作業では、墜落制止用器具はフルハーネス型としなければならない。

② 2m以上の高所のうち、作業床を設置することが困難な場所においてフルハーネス型の墜落制止用器具を用いる作業に労働者を就けさせるときは、予め特別の教育を受けさせなければならない。

③ 安全帯の規格が改正され、名称が墜落制止用器具の規格と変更されると共に、内容も大きく変更されている。従来の規格適合品は、経過措置期間終了後(2022年1月2日以降)は使用できなくなる。

以下、これらについて産業保健の実務家のために、入門的な知識を含めて解説を試みよう。

なお、胴ベルト型の墜落制止用器具とは墜落した際に胴の部分だけで身体の墜落を制止するものであるが、フルハーネス型は、腰部及び腿等において支持する構造となっている(※)。パラシュートで降下するときに、体に装着するベルトを思い起こせばよいだろう。

※ なお、フルハーネス型墜落制止用器具には胴ベルト(腰部のベルト)が付属しているものがあるが、胴ベルトは肩ベルト、腰ベルト等に固定されているわけではなく、体重を支えることはできない。

2 気を付けるべき主な改正の内容と留意事項

(1)作業床や足場(足の位置)が6.75mを超える作業

ア 改正内容

まず、基本的なことを押さえておこう。これまで「安全帯」の使用が義務付けられていた作業では、例外なく2019年2月1日以降は「墜落制止用器具」の使用が義務付けられることとなる。また、安全帯の使用が義務付けられていなかった作業で墜落制止用器具の使用が義務付けられることもない(※)。

※ “安全帯”と“墜落制止用器具”の違いについては、詳しくは延べないが、安全帯に含まれていた“胴ベルト型(U字つり)”が墜落制止用器具には含まれていない。ただ、通常の産業保健担当者はそこまで知っておく必要はない。

そして、墜落制止用器具の使用が法令で義務付けられる場合、その墜落制止用器具は、「墜落による危険のおそれに応じた性能を有するものでなければならない」とされる。

この「墜落による危険のおそれに応じた性能」とは、①使用する者の体重と装備品の合計の質量に耐えるものでなければならないこと、②ランヤード(命綱)は作業箇所の高さ及び取付設備等の状況に応じ、適切なものでなければならないこと、及び、③6.75mを超える高さの箇所で使用する墜落制止用器具は、フルハーネス型のものでなければならないことの3点である。

ここでは、このうち産業保健担当者に知っておいて頂きたい③について説明しよう。なお、法令は6.75mよりも高い所ではフルハーネス型にしなければならないと言っている。それについての説明は要しないだろう。問題は、それよりも低いところでどうするのかである。

イ 留意すべき事項

(ア)フルハーネス型についての誤解

ところで、なぜ6.75mを超える高さのところでのみフルハーネス型が義務付けられるのかについて、当初は、それよりも低い場所での作業でフルハーネス型を用いていると地上に激突するおそれがあるからだと説明されていた。しかし、その説明は誤りではないが、多分に誤解されやすいものである。

そのため、この説明を聞いた事業場の安全担当者は、6.75mよりも低いところでフルハーネス型の墜落制止用器具を使用すると、地上に激突するおそれがあるので危険だが、胴ベルト型のものであれば安全だと誤解してしまったのだ。

残念なことに、この誤解は現在でも完全には解消されていない。そればかりか、特別教育の講師でさえ、ごく一部だがそのような説明をする者がいることも事実なのである(※)。

※ 特別教育の講師は、必ずしも適切な講師養成研修を受けた講師ばかりではないのが実情である。なお、特別教育の講師養成研修を、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会などが行っている。これらの機関の行う研修を受けた講師であればこのような誤解はない。

(イ)6.75mの意味

現実には、6.75mという数値は、かなり特殊な最悪のケースを念頭において算出されている。すなわち、6.75mより低い位置から落ちたとしても、必ず地面に激突するなどというわけではないのだ。

(ウ)6.75m以下の高さにおける墜落制止用器具の選択

このため、厚労省のガイドライン(※)も、ワークポジショニング作業を伴うかに分けて、6.75m以下の場合の墜落制止用器具の選択について次のように規定している。

※ ガイドラインは、法令ではないのでこれに違反したからといって、ただちに安衛法違反となるわけではない。しかしながら、事業者の安全配慮義務の内容となることはあり得ることに留意しなければならない。

ワークポジショニング作業を伴わない場合は、5mよりも高いところで作業を行うとき、また、作業床等の高さに関わらず足下にフック等を掛けて作業を行う必要があるときは、フルハーネス型とすることとしている。また、ワークポジショニング作業を伴う場合は、原則としてフルハーネス型とすることとしている。

すなわち、ガイドラインは、6.75m以下の高さであってもほとんどの場合にフルハーネス型を用いることとしており、胴ベルトは、ごく一定の場合のみ使用が許されるとしているのである。

(エ)胴ベルト型は地上に激突しないのか

ところで、胴ベルト型の墜落制止用器具は、構造規格(墜落制止用器具の規格)の規定上はランヤードにショックアブソーバを取り付ける必要はない(構造規格第3条第2項第三号参照)。しかし、落下時の衝撃過重が4.0kN以下でなければならないとされている(同第8条第5項参照)ので、現実には、ショックアブソーバを取り付けざるを得ないこととなろう(※)。

※ 産業保健担当者にはやや詳細な話だが、この場合のショックアブソーバは第1種(自由落下距離(ショックアブソーバが開き始める直前までに落下する距離)が1.8mのとき、衝撃過重が4kN以下であるもの)を使用しなければならない。なお、ショックアブソーバの機能付きのストラップを用いるという方法も認められる。

ただ、そうなると、胴ベルト型でも、地上に激突するリスクはフルハーネス型とそれほど変わらないこととなるのである(※)。また、胴ベルトはフルハーネスと異なり、頭から落下するおそれがあるので、地上に激突した場合に死亡するリスクはかえって高いこととなろう。

※ これも詳細な説明は避けるが、巻取り式でないランヤードを使用して特定の高さにフックをかけている場合、ある一定の高さのときはフルハーネスなら地面に激突するが、胴ベルトなら激突しないということはあり得る。しかし、それより高ければどちらにしても激突しないし、それよりも低ければどちらにしても激突することとなる。

そもそも、作業床等の高さによって、墜落制止用器具を取り換えることなど現実的ではない。要するに、高所作業を行うのであれば、常にフルハーネス型を使用することを原則とするしかないのである。

(オ)低い位置から墜落したときの安全のために

大切なことは、フルハーネス型と胴ベルト型のどちらを使用すれば地上に激突しないかを考えることではない。低い位置から落ちても落下距離を短くして地面に激突しない手立てを考えることなのである。ここを誤解してはならない。

そして、その答えはそれほど難しいことではない。原則に返ればよいのである。

その方法はいくつかある。ひとつは、ランヤードのフックをかける位置をできるだけ高くすること、また、フックをかける親綱等のたるみをできるだけ少なくなるようにすることである。

そして、もうひとつとして、ランヤードの長さを短くすることがある。もっとも、ランヤードの長さを短くすることは作業性を低下させるので、ロック機能付きの巻取り式ランヤード(※)を用いることが現実的だろう。仮に、ロック機能付きの巻取り式ランヤードを用いて、頭上にフックをかけることができれば、墜落したとしても落下距離はきわめて短くなるのである。

※ ここでは、そういうものがあるということだけ知っておいてほしい。

それらを行うことが、比較的低い位置で作業をする場合の安全に作業を行うための方法なのである。

(2)特別教育について

ア 改正の意義

(ア)法律上の根拠

ところで、特別の教育の労働安全衛生法上の根拠は第59条第3項にある。同項には、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない」とされている。

すなわち、危険又は有害な「業務」に労働者を就かせるときでなければ、厚生労働省令(安衛則、酸欠則など)で特別教育の実施を義務付けることはできないのである。法律上は、どこにも保護具(※)を使用させる場合に特別の教育を行わなければならないとはされていない。

※ 厳密には、墜落制止用器具は墜落を「制止」するにすぎず「防止」するわけではないので、保護具ではないという観点から、墜落制止用保護具ではなく墜落制止用器具と名付けられた。しかし、多くの安全担当者にとって、これは「保護具」と考えられている現状がある。そこで、本稿でも保護具としている。

(イ)今回の改正で特別教育が必要となる業務

そのため、今回の法令改正でも「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(略)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」と、あくまでも形の上では「業務」について、特別教育の実施を義務付けているのである。

(ウ)保護具の使用に特別教育を行う意義

しかし今回の改正は、実質的には「墜落制止用器具」という保護具の使用(及び点検、保守等の管理)について、特別教育が義務付けられたといってもよいだろう。

現在、様ざまな種類の保護具について、選択、使用、管理等の実態は、少なくない事業場で問題があるケースが多い。保護マスクや保護手袋なども、たんに使わせればよいと考えている事業者が多いという現実があるのだ。

そのような中では、今回、実質的に保護具の使用等に特別教育が義務付けられたことの意義は大きいと言うべきだ。できれば、今後、防毒マスク、防じんマスク、化学防護手袋等についても特別教育が義務付けられる議論が行われる機運が高まることを期待したい。

イ 改正内容

(ア)法令の内容

さて、話を戻そう。先述したように、今回の改正では、作業床を設置することが困難な場所で、足元の高さが2m以上の高さでフルハーネス型の墜落制止用器具を用いて作業を行わせる場合は、予め特別の教育を受けさせなければならないこととなった。

ここで、留意するべきことは、フルハーネス型の墜落制止用器具を使用させなければならない作業と、特別教育を受けさせなければならない作業の範囲が異なるということである。

例えば、作業床があっても手すりや囲い等がない6.75mを超える位置での作業では、フルハーネス型の墜落制止用器具を使用させなければならないが、特別教育を受けさせる法律上の義務はない。一方、作業床を設置することが困難な場所で、2m以上6.75m以下の高さで作業を行わせるときは、フルハーネス型の墜落制止用器具を使用させる法律上の義務はないが、使用させるのであれば特別教育を受けさせる法律上の義務が生じる。

(イ)若干の疑問点 ①

そのため、特別教育を受けていない労働者を6.75m以下の場所の高所作業に就けさせようとすれば、フルハーネス型ではなく胴ベルト型を使用させなければならないということになってしまう。フルハーネス型は特別教育を行わなければならないほど難しいが、胴ベルトは教育を受けさせる必要はないほど簡単かと言われれば、かなり疑問は感じる。

法令はそうなっているが、建設業においては、今後は特別教育を行ってフルハーネス型を用いることが主流になるので、それほど問題はないかもしれない。このことが問題となるのは、運輸交通業かもしれない。

(ウ)若干の疑問点 ②

また、作業床があるところの作業であれば特別教育の必要はないので、極端な話、幅30cmの一側足場で手すりのついていないところで大工の作業を行わせても特別教育は必要ない(※)が、35cmの鉄骨の上で作業を行うとび職には特別教育は必要ということになる。

※ このようなケースでは、ほとんどの場合、墜落防止のための措置を取っていないということで安衛法違反となる。

いささか不合理な印象を受け、やや疑問を感じないでもない。

ウ 留意すべき事項

(ア)法律を遵守するだけでよいのか

しかし、注意しなければならないことは、法律は最低の要件に過ぎないということである。今回義務付けられた特別の教育の内容は、作業床を設置することが困難な場所に特化したものとは思えない。むしろ、内容から考えれば、胴ベルトを使用する場合にさえ必要と思われるような教育なのである。

作業床があるところでの高所作業であっても、墜落の恐れがあるからこそ墜落制止用器具の使用が義務付けられているのである。であれば、そのような場合でも、できるだけ特別教育を受けさせるようにすることが重要であろう。

(イ)特別教育で教育すべき内容とは

特別教育で教育すべき内容は、厚生労働省の「特別教育規定」の第24条の表(学科、実技)に定められているが、その表現は抽象的なものにとどまっている。すなわち、具体的な内容は、それぞれの事業場の実情に応じて柔軟に変更することも許されるのである(※)。

※ フルハーネス特別教育用のテキストは、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会などから出版されている。多くの教育機関等はこれらのテキストを使用して、これに従って行うケースが多いものと思われる。内容をどのようにするかが問題となるのは、このようなテキストを使用しない場合である。

残念なことに、このような教育が義務付けられると、多くの講師たちは、法令や厚生労働省の通達(今回の場合はガイドラインの内容など)を熱心に教えるケースが多いのである。だが、特別教育で教育すべきことは、法令や通達の内容ではない。具体的な労働災害防止の方法、より明確には事故を起こさない、怪我をしない・させないための方法なのである。

一例を挙げると、さきほども述べたが「胴ベルトを使用してもよい高さは、一般には6.75mを超える場合、建設業(※1)では5.0mを超える場合である」で終わっていてはだめなのだ。6.75m以下の場合にどのようにすれば、安全に作業をすることができるのかを教えなければならないのである(※2)。

※1 なお、これはよくある誤解である。厚労省は、建設業は5.0mを超える位置、その他の業種では6.75mを超える位置での作業ではフルハーネス型を使用するようにとは指導していない。あくまでもワークポジショニング作業を伴わない場合は、目安高さ5.0mを超える場合には胴ベルトは使用しないことと指導しているのである。これは建設業には限られないし、建設業でも適用されない場合もある。

※2 先述したが、フックをかける位置をできるだけ高くし、親ロープなどは弛まないように注意し、できるだけ短いランヤードを用い、できればロック機能付きの巻取り式ランヤードを用いるなど。

また、ショックアブソーバには、必ず「自由落下距離」や「落下距離」が表示されている。しかし、特別教育でそれらの意味だけを教えるだけでは、本当の役には立たない(※)。

※ 意味さえ教えないのは論外である。まして、講師がその意味を知らないのは問題外であろう。

本当に役に立つ教育とは、例えば、「最大自由落下距離2.3m」と記されているショックアブソーバであれば、「ランヤード長さが1.7mのものを用いるときは、フックをかける位置は作業床等から85cmより高くしなければならない」と、実作業に即した意味を教えるような教育である。

(3)構造規格の改正について

ア 改正内容

(ア)改正の2つの思想

構造規格は「安全帯の規格」から「墜落制止用器具の規格」と名称が変更され、内容もそれまでの規格から大きく変更されている。そして改正の基本的な思想は次の2点で表されるといってよい。

ひとつは、国際規格との整合性を図ることと、もうひとつは「可能な限り、強度及び衝撃荷重等の性能を規定し、材質、形状及び寸法等の仕様規定は極力省いたこと」である。

(イ)国際規格の受け入れと2種類のショックアブソーバ

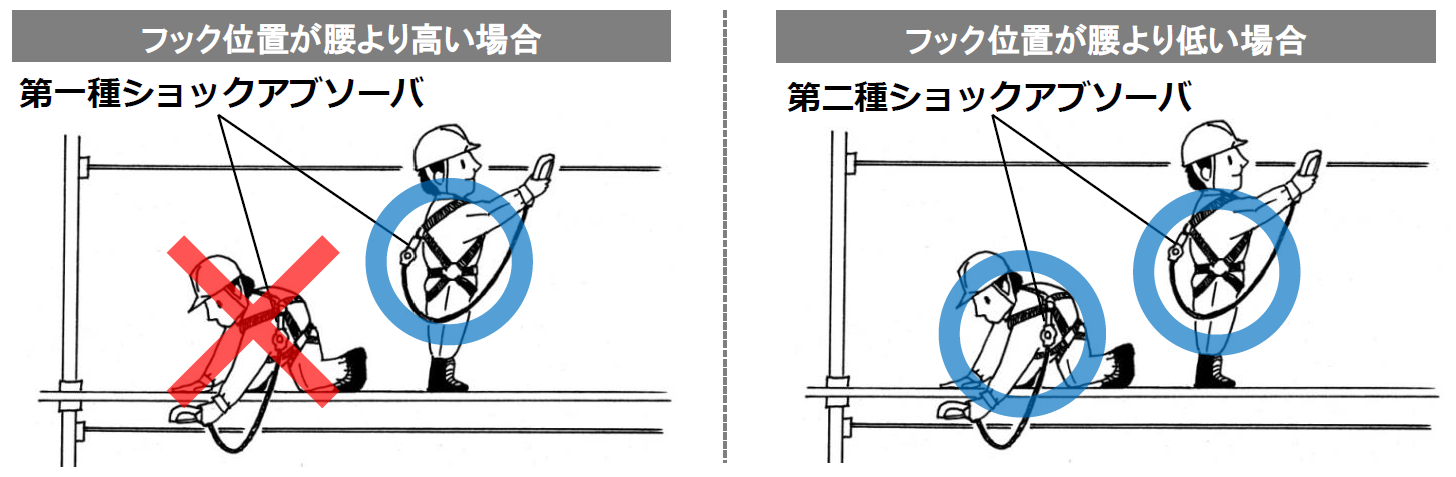

ところが、この国際規格を受け入れたために、ショックアブソーバが2種類規定され、その選定等の考え方について、現場にかなりの混乱がもたらされたのである。

ⅰ 第1種ショックアブソーバ

これまでの安全帯の考え方では、腰よりも高い位置にフックをかけて用いるという前提(思想)の下に、その構造や性能が定められていた。ショックアブソーバも、フックを腰より高い位置に取り付けることを前提としていたのである。

新規格では、第1種ショックアブソーバは、「自由落下距離1.8mで墜落を制止したときの衝撃荷重が4.0kN以下であるもの」と定義されている。従来の考え方に対応するものといえよう。

ところで、ランヤードは、フルハーネスを着用する者の背部又は胸部のD環に取り付けられる。そして、ランヤードの長さは1.7mのもの(※)が多い。このため、自由落下距離を1.8mにしようとすれば、ランヤードのフックの取り付け位置を少なくともD環の高さから10cm下がった位置よりも高いところにフックをかけなければならなくなる。

※ 新規格では胴ベルト型のランヤードは1.7m以下でなければならないが、フルハーネス型のものは、必ずしも1.7m以下でなくともよい。しかし、実際に製品化されているものは1.7mのものがほとんどである。

ところが、我が国では高さ85cmの位置の手すりにフックをかけることが一般的である。このため、第1種ショックアブソーバは、それに対応できるよう、自由落下距離が2.3mまで使用可能となっているものが多いのである。

ところが、構造規格では自由落下距離1.8mの数値は残したままとした。厚労省のガイドラインでは、第1種ショックアブソーバはフックをかける位置が「腰の位置よりも高い」場合に用いる(※)とされているのである。このことがやや分かりにくいものの、これだけであればそれほどの混乱は起こさなかったであろう。

※ ただし、厚労省のガイドラインでは、水平親綱の高さはD環よりも高くすることとされている。

ⅱ 第2種ショックアブソーバ

ところが、国際的には足元にフックをかけて用いるという思想があったため、これを受け入れて、第2種ショックアブソーバという概念が導入されたのである。

この定義は「自由落下距離4.0mで墜落を制止したときの衝撃荷重が6.0kN以下であるもの」とされている。そして、厚労省は、「フックを腰より高い位置にかけられる場合は第1種ショックアブソーバを用い、足元にかけざるを得ない場合(混在作業を含む)は第2種ショックアブソーバを用いる」と説明したのである(図参照)。

ところが、この図を見た事業場の安全担当者は、第1種はフックの位置が腰より高い位置でしか使用できないが、第2種は足元でも腰より高くても使用できると考えた。すなわち、第2種の方が安全なのだと考えたのである。

ⅲ 第1種と第2種の選択

ただ、この考え方には大きな問題があった。というのは、第1種は衝撃過重が4kNであり、第2種は6kNであるから、墜落時には第1種の方が身体への負担が少なくて済むのである。

しかし、第1種は足元にフックをかけると自由落下距離が大きくなりすぎて、安全に墜落を制止できないおそれがあるのだ(※)。そのため、墜落時の衝撃を大きくすることと引き換えに確実に墜落を制止するようにしたのが第2種なのである。

※ ショックアブソーバは、言うならば、自分自身を破壊しつつ伸びることによって、被災者の落下速度を下げる(負の加速度を与える)装置である。伸びきってしまえば、そこで一気に被災者の速度がゼロになるため、大きな衝撃が加わる。そのために、伸びきるまでに被災者を停止させなければならない。

第1種ショックアブソーバは、あまり被災者の落下速度が速くなる前に止めることを前提としており、伸びきったときの長さが1.2mとなっており、一方、第2種は1.75mまで伸びる。これは、第2種ショックアブソーバのフックが低い位置にかけられることを前提としているため、自由落下距離が長くなり、ショックアブソーバが効き始めるまでに被災者の落下速度が速くなるので、これを安全に止めるためである。

なお、第1種ショックアブソーバと第2種ショックアブソーバ(ランヤードは双方とも同じ長さだとする)を用い、腰の位置にフックをかけて、同じ体重の者が同じ場所から墜落すれば第1種の方が落下距離は長くなる(停止したときにより下にいる)。これは、第1種の方が衝撃過重を小さくするために、ショックアブソーバの効いているときの負の加速度が小さくなるからである。

かなりややこしいと思うが、産業保健の担当者がここまで理解する必要はない。

要は、原則は第1種を用いて、フックは少なくとも腰より高い位置(できるだけ高く)にかけることである。腰の下にフックをかける必要もないのに「安全のために」第2種を用いるのは、むしろ安全ではなく誤ったやりかたである。

(ロ)性能規定の採用

そして、構造規格の改正の考え方のもうひとつは「性能要件化」である。要は、あまりに構造や材料などを限定してしまうと、墜落制止用器具の改良を妨げることとなるので、一定の性能を定めておき、その性能が出せるなら、どのような構造・材料のものでもよいとするわけである(※)。

※ もちろん、実際には完全に性能要件化することは困難で、一定の構造・材料等についての規定はせざるを得ない。

3 最後に(保護具の使用には知識が必要である)

(1)墜落制止用器具を使用する者の教育の必要性

もちろん、産業保健の担当者が、あまり詳細に墜落制止用器具について知る必要はないだろう。しかしながら、墜落制止用器具の使用を指導する安全担当者は、本稿に記した知識だけでは全く足りないのである。その具体的な使用方法や点検・廃棄の基準などについても詳細な知識がなければならないのである。

高所作業の経験がないと、ただフックをかけさえすればよいと思うかもしれないが、そのような知識レベルでは安全な作業を行うことはできないのである。6時間の特別教育は長いのではないかとか、事業者の負担が大きいという批判があることは筆者も承知している。

しかしながら、実際に教育を行ってみると、6時間でも足りないくらいなのである。一見、単純そうに見える墜落制止用器具さえ、6時間の教育が必要となるのである(※)。

※ 実際に、安全帯の使用方法が悪かったための死亡災害も発生している。どちらかと言えば、胴ベルト型であっても、同程度の知識は必要なのである。

(2)労働衛生用保護具の使用実態

これに対して、残念ながら労働衛生関係の保護具の使用・管理について特別の教育は必要ないとされている。これらについての教育は雇入れ時等の教育において行うこととされているのである(※)。

※ 労働安全衛生規則第35条第1項第二号に明記されている。

しかしながら、防毒マスク、防じんマスク、化学防護手袋など労働衛生用保護具の少なくない工場における使用状況、管理状況は必ずしも適切とはいいがたい現状にある。

いや、むしろ、全くの誤りと言ってもよいような使用方法や管理が行われている例もめずらしくないのである。福井県の化学工業における膀胱がんの発症事例は、まさに保護具の使用状況が不適切だったために発生している。

また、筆者自身、有機溶剤を使用する作業においてN95のマスクを使用していた例を、複数知っている(※)。

※ 筆者(柳川)が複数、知っているということはおそらく他にも同様な事例が存在しているのである。

(3)労働衛生用保護具の教育の必要性

ところが、保護具の使用・管理についてきちんと事業者や労働者に説明できる専門家の数はきわめて少ないと言ってよい。これは事業者の側がその必要性について認識しておらず、専門家が育つための前提(需要)がないことが大きな原因である。

これらの保護具の使用や管理についても、特別教育の対象とすることが喫緊の課題ではないかと提言して本稿を終えたい。

【関連コンテンツ】

テールゲートリフターの安全作業入門

2023 年公布のテールゲート関連安衛則の改正の背景、改正によって事業者が行うべきこと、またテールゲートリフターの労働災害防止のために必要なこと等について総合的に解説します。

一人親方等の保護に関する安衛法令改正

一人親方等の保護に関する安衛法令改正について詳細に解説し、法令遵守のみでは足りない理由について分かりやすく説明しています。

【参考】 関係条文(改正後の最終的な条文)